La nueva entrega del infatigable Edmundo Moure Rojas corresponde a unas memorias urdidas sobre la base de diversos textos, imágenes, semblanzas, retratos, entrevistas y crónicas, muy al estilo de este autor que despliega un castellano con resabios y atisbos de los viejos maestros del idioma que ejercieron el oficio, en España y en la América Hispana, durante la primera mitad del siglo XX y parte de las últimas décadas.

Por Rafael Rojas Burela

Publicado el 8.7.2024

En mi primer viaje a Santiago de Chile, marzo de 1984, conocí al escritor chileno, de ancestro gallego, Edmundo Moure. Vine, en mi calidad de periodista y entrevistador, comisionado por un periódico de Vigo, de cuyo nombre no quiero acordarme, para establecer contacto con exilados oriundos de Galicia que hubiesen embarcado en el Winnipeg.

Me acerqué a la agrupación oficial gallega, en Santiago de Chile.

Lo primero que me sorprendió, de manera desfavorable, por cierto, fue ser recibido, en la sede de calle Carmen, bajo las torvas miradas de dos retratos que colgaban tras la testera del presidente de la institución; sí, nada más y nada menos que Francisco Franco Bahamonde y Augusto Pinochet Ugarte; el segundo atosigo fue percatarme de que ningún directivo falaba galego.

Hasta que apareció Moure, que oficiaba entonces como «director cultural» de la colectividad, afable y diligente, invitándome al bar de aquel Casino de la Unión Española, como se llamaba el recinto, hoy desaparecido, para hacerme probar ese extraño brebaje que los criollos llaman «pisco sour».

Lo de los galaicos del Winnipeg no avanzó mucho, pese a la voluntad y empeño de Moure y míos, hasta que pude contactar, en el puerto de Valparaíso, a tres gallegos del «barco de la esperanza», como lo bautizara Pablo Neruda, quienes me entregaron testimonios parcos y cautelosos, pidiéndome que no citara sus nombres.

Y es que la mayoría de los españoles de ambas ciudades, que pude entrevistar, incluidos los galaicos, no mostraban mayor interés en el recordatorio republicano; ostentaban un insoportable españolismo, muy de derechas, siendo algunos de ellos fachas desembozados, admiradores sin tasa de Pinochet y los suyos, con un culto supersticioso al mílite gallego nacido en El Ferrol. Parecían vivir en una isla post franquista de afortunados financistas, comerciantes y trepadores ágrafos.

Valgan estos párrafos introductorios para lo que viene.

Una especie de dietario afectivo

Edmundo Moure me llevó a la Sociedad de Escritores de Chile, a la Casa del Escritor, después de un par de encuentros de triste memoria en Estadio Español de Las Condes, suerte de enclave monárquico en las postrimerías del siglo XX.

La sede de Simpson 7, sita en el centro de la capital santiaguesa —santiaguina, dicen los chilenos—. Me presentó a quien era, a la sazón, presidente del gremio de los escritores chilenos, Luis Sánchez Latorre; a una escritora de cabellos rojos y voz gruesa, la poetisa Stella Díaz Varin (los chilenos menos vetustos dicen «poeta», sin distinción de género, y opinan que «poetisa» es peyorativo).

Conocí a Martín Cerda, ensayista, con quien compartiría fraternalmente en tres de mis viajes posteriores al Nuevo Extremo. También recuerdo a dos poetisas (poetas, Moure, vale, no me corrijas) jóvenes, bellas y cautivadoras: Natasha Valdés y Teresa Calderón.

Asimismo, hice buenas migas con Carlos Mellado, Paz Molina y Floridor Pérez, a quienes seguiría frecuentando de modo epistolar. Conocí a Jorge Teillier y a Rolando Cárdenas, en el único bar castizo de Santiago Austral, el Unión, de los Álvarez leoneses.

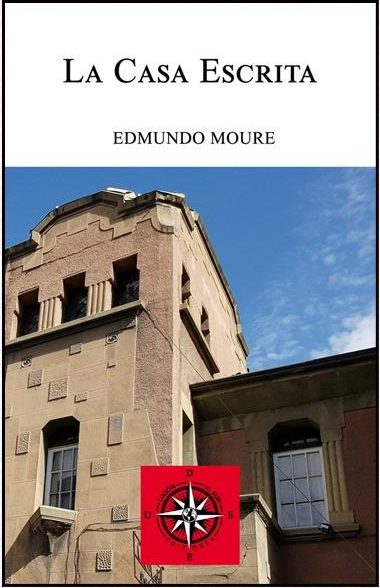

Hoy, 40 años después, he recibido el notable agasajo literario de La casa escrita, libro de Moure, especie de dietario afectivo centrado en aquellos años tenebrosos para las artes chilenas, extenso relato con raíces en las postrimerías de los 70 y flores y frutos en el primer cuarto de este raro siglo XXI, que aún no vislumbra su cronológico Cambalache.

Se trata de unas memorias urdidas sobre la base de diversos textos, imágenes, semblanzas, retratos, entrevistas y crónicas, muy al estilo de este autor que despliega un castellano con resabios y atisbos de los viejos maestros del idioma que ejercieron el oficio, en España y en la América Hispana, durante la primera mitad del siglo XX y parte de las últimas décadas.

El acervo de abundantes lecturas de aquella época se hace evidente en la estructuración sintáctica y en una leve inclinación a lo barroco, matizado de fino humor. Tampoco se abstrae este hijo de padre gallego, de exhibir su raigambre en la lengua de Rosalía y de Curros Henríquez, empleando a veces la famosa retranca, ese humor cazurro del hablante gallego, de origen campesino y marinero, que constituye su saeta filosa y alerta.

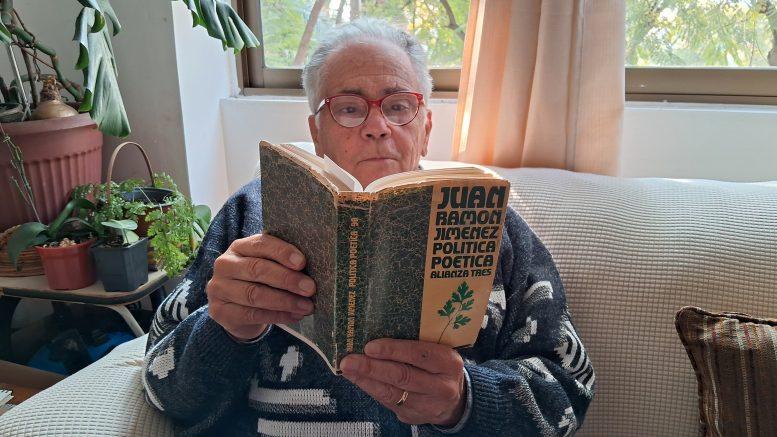

Moure tenía 43 años en 1984, hoy bordea los 84, a mí me sorprende su vitalidad física y su exuberancia literaria, sobre todo en la crónica, género que es su fuerte, aunque ya en la vejez vuelva a incursionar en la poesía, con estilo lárico y morriñoso.

La huella viva de su impronta

Así, mucho de crónica y reportaje a la antigua tiene La casa escrita, sin desmerecer su vibrante actualidad, y, por supuesto, de testimonio vital de quien se siente hijo de la Casa, reafirmando en sí mismo y en sus ensoñaciones los presupuestos de uno de sus maestros y paradigmas literarios, Gastón Bachelard, a quien cita a menudo con propiedad.

El libro carece de índice. No le he preguntado al autor por tal omisión, pero discurro que esa ordenación esquemática de contenidos no se aviene con la escritura espontánea de los recuerdos y su entrelace amoroso y evocador. Hay, no obstante, al final de la obra, dos curiosas listas: «índice de nombres parlantes» e «índice de nombres asociados», en estricto orden alfabético, sin numeraciones de página.

De esta manera, es como si dijéramos la nómina de los habitantes que van entregando, con sus voces, los testimonios de huéspedes en propiedad y, en segundo término, inquilinos más recientes e invitados a la mesa de la palabra que aún no asumen, en propiedad, la categoría de hijos o hermanos de la Casa.

Sí, Moure propone la fraternidad como base de una convivencia que él quisiera semejante a una constante camaradería de generaciones, con la comprensión y la generosidad como gentiles anfitriones.

Podemos advertir en esta propuesta el idealismo casi utópico del autor, si tenemos en cuenta lo arduo que resulta lograr la hermandad entre individuos que, por su misma condición de creadores individuales e individualistas, provistos —quién más, quién menos— de egos en constante engrosamiento, y que se sienten, por lo general, únicos e insuperables.

Esto parece ser válido para tirios y troyanos, güelfos y gibelinos, fachas y progresistas. Huelgan los ejemplos en estas 340 páginas, aun cuando el autor pincela algunos y sugiere otros padecientes de autorreferencismo, con el humor y la delicadeza que le son propios, impregnados de afecto conmiserativo.

No elude Moure el compromiso de la contingencia política, aunque no sea este su norte en el libro. Como preludio de La casa escrita, consigna y detalla el proceso de otorgamiento del Premio Nacional de Literatura, bianual, que fue discernido desde el siniestro edificio Diego Portales, antro y sede ejecutiva donde el poder absoluto operaba sobre lo humano y lo divino, sobre la cosa pública y las artes, discriminándolo todo bajo el rasero del «antimarxismo».

Esta es la única parte de la obra en que el autor exhibe una vena investigativa y de precisión monográfica. Entiendo el celo, como parte del testimonio histórico, por cuanto la Casa no estaba exenta de los excesos y ultrajes de la dictadura.

Uno de los preteridos por el garrote vil de la «intelectualidad castrense» (podría tratarse de un oxímoron), fue el gran poeta de los lares, Jorge Teillier, uno de los vates excelsos de este Chile de Moure que luce en su cielo de Finisterre a dos Premios Nobel: Gabriela Mistral (1945) y Pablo Neruda (1971).

Transcurridas estas primeras páginas, surge quien fuera presidente de la Sech durante quince años, Luis Sánchez Latorre, Filebo, fino escritor y sagaz periodista de cultura, como dicen los chilenos. (Cada vez que me reúno con nuestro común amigo —de Moure y mío— Xosé María Palmeiro, destacado periodista, a quien regalé el notable libro Memoriabilia, hablamos de aquel maestro y de su influjo en Moure).

Y luego van desgranándose los nombres de escritores y escritoras —ilustres o no, según se aprecie—, pero que dejaron la huella viva de su impronta en el autor de La casa escrita.

Gratitud, compromiso, amistad, amor, pasión llena de palabras, humor para aquilatar nuestras limitaciones y abonar la tierra de los sueños. Edmundo Moure es un labriego de las palabras, cava en ellas como sus ancestros lo hicieron en tierras de Chantada, al sur de Lugo, en la Galicia profunda, para extraer de la tierra el pantrigo.

Hay que leer y releer este libro, en el que las páginas se vuelven espacios hospitalarios y los capítulos se hacen habitaciones para toda clase de huéspedes, con una sola condición: que amen la literatura.

***

Rafael Rojas Burela nació en la villa de Nigrán, Vigo, Galicia, el 12 de agosto de 1947. Periodista de profesión y de oficio, estudió en la Universidad de Santiago de Compostela (1964 – 1969). Luego de titularse, vivió tres años en Santiago de Cuba, a donde su padre, Jacinto Rojas Pedreira, había marchado al exilio en 1954, luego de padecer siete temporadas de presidio en las mazmorras franquistas.

Ha escrito un millar de crónicas en periódicos de Galicia, Uruguay y Argentina. Ha publicado seis libros de crónicas, tres de ellos, de viaje: A toda vela, Escribir caminos y El último derrotero.

Se hace llamar Vagamundo, como seudónimo literario ocasional y como certero apodo de impenitente viajero. Estuvo en Chile en cuatro ocasiones: 1984, como lo cuenta en la presente crónica; 1988, con ocasión del encuentro Chile Crea, 1995 y 2004. En esta última ocasión, visitó Chiloé, en compañía de Edmundo Moure.

Reticente por completo a los artilugios cibernéticos, Rojas Burela se abstiene de figurar en las redes sociales. Apenas utiliza un viejo teléfono celular que sólo sirve para enviar y recibir llamadas. Actualmente, vive en Buenos Aires y colabora en diarios y revistas trasandinos.

«La casa escrita» (Unión del Sur Editores, 2024)

Imagen destacada: Edmundo Moure Rojas.