Nacido en Talca, capital del Maule, en 1986, el director del Diario «Cine y Literatura» es periodista y magíster en comunicación política de la Universidad de Chile, y el responsable de varias publicaciones aquí y en el extranjero sobre temas tan variados como el voto voluntario en el país, la cultura de masas, la racionalidad médica y los programas de televisión, y la eutanasia y el fútbol, este último como imaginario en el séptimo arte. Hasta el momento ha lanzado el poemario «Otoño» (Piélago, 2014), el ensayo de «Las batallas por la Alameda. Arteria del Chile demoliberal» (Ceibo, 2014) y la novela «Desaparecer» (Ceibo, 2015), volumen del cual se extrajo el siguiente fragmento. Sus intereses, en ese sentido, se han caracterizado por la búsqueda de nuevas formas de expresión a través de formatos interdisciplinarios que van desde las artes visuales, el periodismo, la creación narrativa o la filosofía, teniendo en su base al espacio urbano y las pulsiones de la sociedad actual. Actualmente, se desempeña como profesor de la Universidad Nacional Andrés Bello y crítico literario del medio digital «El Mostrador».

Por Francisco Marín-Naritelli

Publicado el 21.10.2017

1

Y sabría que ya no estaría Claudia, profetizando aquellas historias a medio terminar, fingiendo rudeza en su rostro árabe, con esa nariz aguileña que a pocos agrada. Si la vieran cómo me tomaba la mano, apretándola suavemente, pretendiendo que no me fuera, que la esperara a la entrada del Normandie, que todavía había tiempo, que nosotros éramos los extranjeros en esta ciudad maldita, y que más nada importaba. Y sabría, ante esos hechos, que no dudaría en sospechar si acaso… la vida fuera hacia atrás, pero estaba ahí, incitándome a sus besos, colgándome de sus caderas, abrazándola, enrollándola, desenrollándola, y de nuevo, en circuitos imperfectos, reclamándome si acaso alguna mujer mencionara mi nombre, mientras merodeábamos las librerías del centro, descartando las tarjetas postales y los recuerdos de efemérides que nunca fueron, porque sus celos eran como águilas al acecho, endureciéndose en intervalos intensos, pero también, como siempre o casi siempre, esa ternura torpe y esos sueños que eran para mí: un todo.

Claudia no está. En esta historia, Claudia hace tiempo que ya no está.

Fernando, que también es parte importante de esta historia, se deja llevar por aquellas imágenes, a veces urgentes, a veces contradictorias, entre las luces que se desvanecen por la tarde, y una que otra sombra que empieza a coquetear con un vaso sucio, junto a las sobras de la once.

Ahora mira por la ventana que da a la avenida Portugal. Pleno centro de Santiago. Hay una leve brizna helada que se cuela por entre los edificios que pueblan el horizonte: una combinación sin tiempo de vidrios, balcones y transparencia. Un hormiguero gris e irregular, se despliega de norte a sur, desde Mapocho hasta Matta, pasando por Alameda, Diagonal Paraguay, Curicó y Santa Isabel, calles antiguas que se transforman en un paisaje de actual urbanidad. Bien sabe que en todas direcciones, más allá de su vista, también emergen nuevos socavones en la tierra y, por consiguiente, más plusvalía y menos silencio, porque el silencio no es rentable, acaso inútil. El cielo es cada vez menos imposible, piensa, mientras mira aquellas moles que pretenden llegar como una imponente expresión de futuros. Ya pocas casas de adobe y fachada continua quedan, esas casas pareadas de techo de tejas y canaletas, encadenadas unas a otras, de colores percudidos, cansinos, esas casas de noche, de historias mínimas… El avance profético hacia un adelante que siempre se descubre, irrisorio.

Habría que juzgar el presente con los ojos cerrados, piensa Fernando, y aun así se enmaraña.

En la TV dan un programa de farándula. Una mujer rubia, alta y abultada, grita en tono extranjero. Cambia de canal. El Real Madrid goleó. Baja la aprobación al Gobierno. Tacos en la capital a la altura de República. Fernando sigue observando por la ventana. A ver si alguien pasa, ocurre algo. Nadie. Nada.

Hay un programa de debate en el TV cable: un urbanista, un escritor y un abogado hablan de Santiago. El urbanista lee una carta abierta a Joaquín Edwards Bello, escrita por Carlos León. Dice: «Las ciudades son estados de ánimo, poseen únicamente lo que nosotros ponemos en ellas».

Fernando cabecea de sueño, mientras se escucha el eco distante en la voz de uno de los panelistas, citando a Enrique Lafourcade: «(…) una ciudad contaminada, leprosa, enrejada de autopistas y centros comerciales y muchedumbres en automóviles detenidos y torres y avisos y un gran tam- tam-tam de rock-and-roll día y noche, que viene de la selva de esas torres de concreto y cristales luna y espejo donde se reflejan las montañas nevadas».

De pronto, el sol ilumina tímidamente. Parpadea. Un olor a orina mezclado con cemento sube desde la calle. Esas casas, piensa, esas casas que aún porfían en medio de las torres de concreto, y que Fernando todavía observa con ojos de coleccionista, tienen algo en común con la muerte: forzadas a la destrucción en medio del desierto urbano, en medio de plazas minúsculas como puntos en un texto, en medio del hedor de los despojos de algún borracho, como refugio, como obscenidad, extinguiéndose, porque el golpe de Estado, porque la democracia, porque la modernidad… La evanescencia debe oler así, debe verse así.

La TV sigue rechinando. El abogado, que no es tan solo abogado, sino diputado de la República, habla de los poderosos de siempre mientras sus hijos se reparten la torta, al igual que ellos, en los colegios de elite. Pronto se lanza contra la UDI, la cultura snob, Don Francisco, continúa atacando al lucro en la educación, en la salud y en las pensiones que son especulación fácil en un contrato de pobreza: trabaja, trabaja, trabaja que algo de miseria compartirás… ¿La meritocracia? Las polainas.

El urbanista pide volver al tema central. El escritor calla.

El conductor trata de bajar los decibeles de la discusión. Comerciales.

Chile es como la casa de Usher, piensa Fernando, condenada, multiplicándose en su condena, arañándose, inexorable… para ser, finalmente, un montón de escombros. Se acuerda de las historias de Edgar Allan Poe, siempre le gustaron esos paisajes sórdidos que se vienen abajo. Ahora se balancea en el sofá bajo la ventana. Vuelve a pensar en Claudia. Duele.

Ha llegado la hora de encender un cigarro.

26

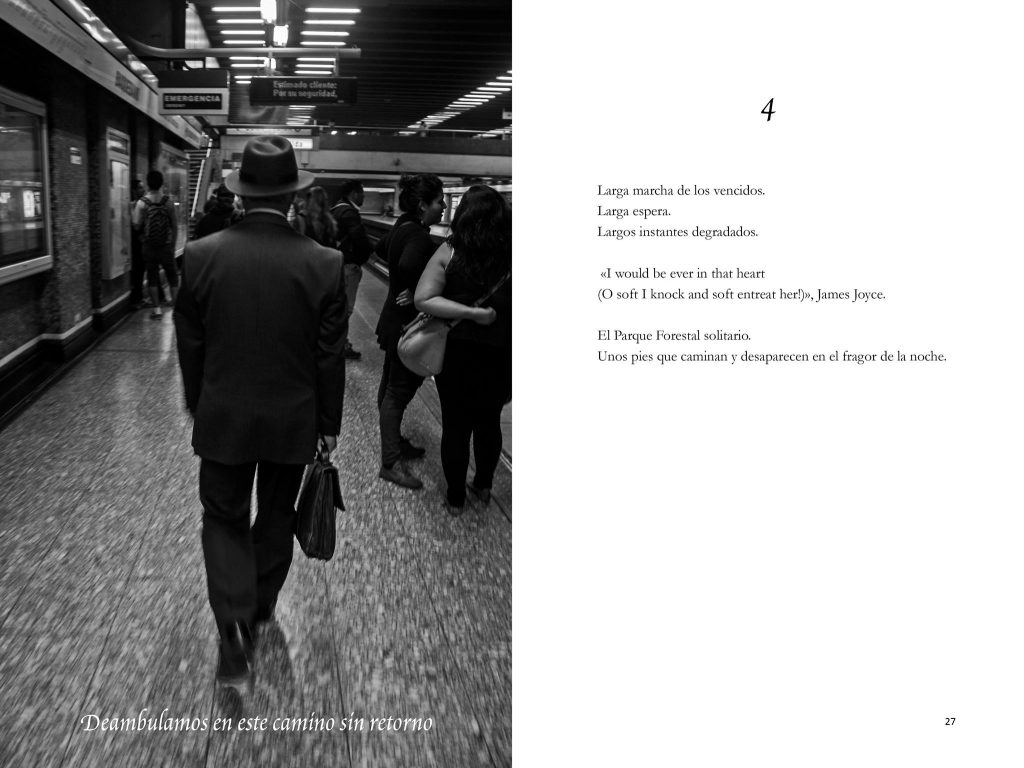

Fernando camina a paso rápido. Pasa revista a los transeúntes aglomerados en la entrada del metro Santa Lucía. No advierte a los comerciantes ambulantes que se ponen en las cercanías vendiendo libros, flores, baratijas, comestibles y hamburguesas vegetarianas, ni al vagabundo, con sus pocas cosas, pidiendo limosna. Parece correr pero no corre. Sigue caminando. Baja las escaleras en un descenso interminable.

De vez en cuando revisa el mensaje de texto de Loreto. Piensa en ella y en su embarazo. Sí, Loreto está embarazada y Fernando puede ser el padre. Es creíble, así lo estima. Javier pronto se va a enterar. Pero Fernando no sabe si sea bueno que Javier se entere todavía. ¿Las fechas? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Pero no usó condón, eso es seguro.

No sabe qué hará si ese hijo es suyo…

Carlos volvió a Rancagua. Pensaba grabar la canción en el estudio de un amigo. Al menos eso le dijo la última vez que conversó con él. Se veía entusiasmado. Ya había decidido que su estadía sería solo transitoria. Decidió fijar residencia en Santiago, solo bastaba confirmar el arriendo de la pieza en Independencia. Pero Carlos no intuye el embarazo de Loreto, ni menos los pensamientos de Fernando.

Fernando no sabe contar, no sabe cómo hacerlo. ¿Valdrá la pena hablar de eso?, piensa.

¿Y si Loreto decide abortar? Sería una solución posible, la mejor, es lo que cree. Tampoco está dispuesto a asumirlo. Fernando espera. Solo tiene que esperar. Maldita espera. El tiempo es veleidoso en este tipo de cosas. Debería averiguar métodos abortivos y clínicas ilegales, dicen que ahora basta con una pastilla y se resuelve el problema. Casi dos meses y ninguna señal hasta ese mensaje de texto. Pero Fernando no responderá el celular. Lo decide, no lo responderá.

Camina con los ojos abiertos, con la vista fija, no quiere levantarlos. Esta vez trata de encogerse en el abrigo. No desea ser reconocido, como si los ojos pudieran advertir esa zona de turbulencias en la que se convierte la vida. De pronto un oficinista, de pelo engominado y terno impecable, pasa veloz golpeando su hombro. Ni siquiera se disculpa. Sigue su camino, indiferente. Fernando tampoco podría pedirle explicaciones o, al menos, tentar un ejercicio de disenso. No puede. Quizás en otras épocas más luminosas o menos grises, digamos, pero hoy, especialmente hoy, no responderá. Pasa por los torniquetes después de cargar la tarjeta bip en boleterías.

El continuo de la vida en la urbe al entrar y salir del metro, con pena, con rabia, tratando de atrapar algo de un tiempo, sin duda, en mora. Porque a esa hora, hora punta, no caben las grandes narraciones, acaso fragmentos, diagonales, elipsis. Y los hombres, mujeres, ancianos o niños, individuos en otros lares, se transforman en colillas de cigarro, brazos, piernas, pedazos de torsos, que de pronto parecen cerdos en un corral, por así decirlo, como una manada abatida, asfixiada pero furiosa en el tren que recorre el subterráneo, porque la violencia en Chile por momentos es soterrada. Esos pedazos, esos despojos, esos cerdos persisten, persisten, persisten como ayer, como hoy, como mañana. Con sus rostros color azabache, con sus cuerpos ínfimos, con sus promesas truncas, se golpean, se aprietan, sobreviven. Qué peor muerte que la repetición.

Pero él espera, en el mismo banco del andén, espera a Claudia. Y se deja caer, arruinándose como una mancha en medio de un abrigo enorme, como el fondo de un vaso largo.

Por los altoparlantes se informa la interrupción del servicio. Una señora le cuenta a otra que un hombre se tiró en la estación Baquedano. La multitud se agita. Basta una señal que interrumpa la transparencia. Basta un cadáver en las líneas para que los ausentes despierten y se pongan a rugir. Seguramente algunos sacarán fotos. Otros se negarán a ver la escena.

Como caminar entre nubes surrealistas, piensa Fernando. Y se le viene a la mente un cuadro de Max Ernst. Y pudo verse sentado en medio de un bosque espinoso cuyos árboles tupidos cubrían el metro. Un verde musgo reptaba por entre las baldosas. El paisaje se había transformado de tal forma que ya no podía distinguirse el bosque o el metro. El bosque en el metro. El metro en el bosque. Ambos como un kamasutra plástico, apareciendo y desapareciendo, mutilándose, diluyéndose. Y pudo ver a los cerdos que empezaban a reír a carcajadas. Cada vez más fuerte, cada vez más profundo. Amontonados se revuelcan. Sus hocicos huelen a heces, a sangre coagulada. Puede verlos escupir fajos de dólares, muchos billetes de diez y veinte mil pesos, ahora en un gran légamo de basura, de vidrios cortados, de casas derrumbadas.

De pronto un fantasma, una cabellera negra y larga, parece levitar en medio de los cerdos que ya no ríen, chillan. Un fantasma no completamente desconocido. Claudia, Claudia, grita y su voz sale anegada. Luego, Fernando sale corriendo tras aquella figura.

Portada de la novela publicada por Ceibo ediciones en 2015

Imagen destacada: La actriz francesa Dominique Sandá, en el filme «Une chambre en ville» (1982), del realizador galo Jacques Demy