A continuación ofrecemos un relato inédito del narrador chileno que obtuvo durante tres años consecutivos (2010, 2011 y 2012) el Premio Roberto Bolaño convocado anualmente por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que retrata los vaivenes afectivos y existenciales -en una relación de pareja signada por el deseo atemporal y por una extraña noción del compromiso- en el Santiago de estos días.

Por Luis Felipe Sauvalle

Publicado el 16.2.2019

De pie junto a la ventana, Paula atrapó a la polilla en el frasco que sostenía entre sus manos. Una maniobra que efectuó con sumo cuidado, y que coronó torciendo las caderas mientras se volteaba hacia Francisco, sentado a pasos de ella.

–Dame un segundo –le pidió. Y luego atravesó el living en dirección a la repisa que estaba del otro lado, sobre el sofá, a un costado de la puerta de entrada. Francisco la siguió con la mirada. Una mirada cargada de deseo, que apenas había tenido ocasión de satisfacer.

Paula tenía el cabello frondoso, que cubría parte de sus omóplatos, una tez blanca, unas piernas largas, flexibles, herencia de sus años como bailarina profesional. Un momento después Paula abría con una sola mano un envase plástico que descansaba en la repisa. Un escorpión negro acomodó sus pinzas a la espera de ese regalo de alas grisáceas. De nada sirvieron los aleteos de protesta de la polilla; la tapa del envase se cerró con un ruido sordo.

Concluida la maniobra, Paula preguntó:

–¿Otra botella?

–Encantado, tú eliges. Paula aún no cumplía treinta años, mientras que él había pasado los cincuenta, pensó Francisco mientras la observaba hurgar en la kitchenette. Se conocieron cuando ella vendía seguros de vida: no le costó trabajo convencerlo. Salieron un par de veces, hubo un breve cortejo. Cuando la conversación comenzó a girar en torno a sumas de dinero y viajes al extranjero Francisco supo que era el momento de huir. La apuesta de Francisco, sin embargo, fue la de quedarse; concedidos los deseos comenzó el idilio.

Al regresar con la botella Paula se la entregó a Francisco, quién la destapó con el sacacorchos eléctrico. Una vez abierta, sirvió vino cuidándose de no salpicar el mantel.

–Brindemos –propuso él.

–A tu salud –dijo Paula. Y se llevó la copa a los labios, mirándolo por encima el arco del cristal.

Era una noche de primavera, por la ventana entreabierta llegaba la brisa de la ciudad. La televisión estaba encendida pero en silencio. En el Discovery Channel un león patrullaba con la vista las briznas de hierba de la sabana africana. Francisco, por su parte, aguardó en silencio, una sonrisa en sus labios. Al transcurrir los minutos volvió a tocar el tema, el del escorpión: quiso saber qué otros insectos había devorado hasta la fecha.

–Una cucaracha. Una que otra araña –dijo Paula al tiempo que acababa con su copa–. En realidad lo que más come son grillos. Se compran en cualquier tienda de mascotas.

–Y quién te lo cuida cuando no estás.

Paula se encogió de hombros.

–¿Sirvo más? –preguntó Francisco.

–Encantada.

Francisco se apresuró en verter otra dosis. Ya que la comida había consistido en un plato liviano –carne de wagyú con una ensalada hidropónica– el vino pronto se les subiría a la cabeza. Eso a él no le parecía mal.

–Y supongo que sabes qué vas a hacer.

El rictus fácil de Paula delató una leve molestia.

–¿Cuándo?

–Durante tu escapadita.

Usó ex profeso la misma palabra con que ella había descrito ese viaje algún tiempo atrás. A la mañana siguiente Paula partiría a Salvador de Bahía. Supuestamente con una amiga.

–Durante mi escapadita veré.

La mención hizo que Francisco se sintiera como un idiota. Era él quién había pagado el tour completo: pasaje aéreo, alojamiento, comidas. Y sin embargo ella no permitió que la acompañara: iría sola. Eso dijo en un primer momento; luego precisó: iría con una amiga. Él no supo qué decir. Era historia inverosímil, por no decir imposible de creer. Presa de los celos, Francisco imaginó a Paula en una playa sin señal, haciendo una fogata con un bahiano cara de inepto, conversando acerca de la mejor receta para hacer caipiriña.

Se produjo un silencio. Francisco sabía que él no se podía quejar. Al otro día regresaba al norte. Todavía tenía que pasar a comprar algo para Roxana y los niños. En realidad a Roxana le tenían sin cuidado sus andanzas. Ella estaba contenta así, quedándose en casa, cuidando las apariencias. Para él, en cambio, ese flanco era una herida abierta. Un dedo –de Paula– le recorrió el antebrazo. Los vellos se le erizaron. Una voz –otra vez, la de ella– le preguntó con amabilidad:

–¿En qué estás pensando?

Francisco se concentró nuevamente en la mujer que tenía al frente. Los ojos de Paula brillaba cuando lo miraban. Era una mirada característica de ella, que, sin embargo, no reservaba exclusivamente para él. Paula se la brindaría a un futbolista en el Costavarúa, a un corredor de bolsa en el Marriot, a un arquitecto en una gala del Municipal.

–En ti –dijo él.

–¿En serio?

Los dedos de Francisco atenazaron el corcho que estaba sobre la mesa, para después darle vueltas como una hélice. Durante un momento lo observó, para después levantar la vista hacia Paula.

–Sí, en serio –y ensayó una sonrisa.

Paula no respondió nada. Era la primera vez que lo llevaba a su casa. Hasta entonces no habían tenido nada más que encuentros furtivos –una pieza de un hotel en Barrio Brasil, otra en un apart-hotel de Providencia. Una vez que se juntaron a almorzar en el Giratorio, con la panorámica de la ciudad ante sí, Francisco se atrevió a hablar del futuro, a lo que Paula respondió con una carcajada. La próxima vez –en un restaurant de Providencia– Francisco no se molestó en sacarse la argolla, y Paula no se molestó en darse cuenta. Y ahora, gracias a su insistencia, gracias a sus regalos, se había ganado el derecho a trasponer el umbral de su puerta. De la posibilidad de quedarse con una copia de las llaves se hablaría después.

En un rapto Paula apagó la televisión y mediante el arbitrio de su celular puso música. Una canción que Francisco sonrió al reconocer empezó a sonar por los parlantes.

–¿Te gusta está canción? –preguntó ella.

–Me fascina.

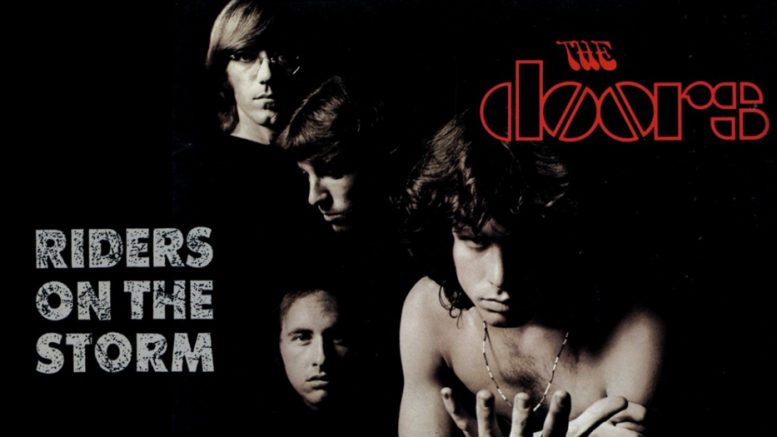

Los primeros acordes de Riders on the storm de The Doors se apoderaron del lugar. La iluminación se puso más tenue. Francisco comenzó a relajarse. Estaba orgulloso de lo que había logrado. Era ingeniero de procesos en una empresa del norte. Parte de su carácter solo vino a modelarse cuando encontró éxito económico. A su auto deportivo importado desde Japón se sumó su casa en Maitencillo. Se convirtió en un hombre generoso. A sus antiguos amigos del barrio los invitaba a conciertos, subvencionaba las salidas a los bares, a uno que otro le pagó una entrada a un evento de música tecno en Espacio Riesco. La situación con Paula era similar: la bombardeaba de regalos, sin embargo no sabía cómo anteponer nada a esa personalidad suya, absorbente, magnética. En realidad, ¿qué podía exigir él de ella?

La observó abiertamente, ella estaba de pie, bailando al compás de la melodía. Un brazo en alto, el otro a la altura de la cintura, efectuando movimientos ondulatorios con sus manos. Francisco miró su copa, el vino lo hacía sentirse bien. De pronto un sonido llamó su atención; desde el otro lado del living, Paula se había dejado caer en el sofá. A un costado de ella estaban sus zapatos de taco medio. Descalza, con los pómulos enrojecidos por el vino, le señaló que se acercara. Antes de que Francisco se incorporara ella le pidió que trajera la botella. Cuando él se puso de pie, no caminó hacia ella, sino hasta la ventana. Desde el cristal observó su auto estacionado. Un sedán blanco de vidrios polarizados, que necesitaba un lavado (el deportivo japonés lo usaba Roxana). Una pandereta separaba el estacionamiento de un sitio eriazo que se extendía hasta la avenida, por la que en ese momento transitaba un bus de dos secciones a toda velocidad.

Un minutos después estaban los dos en el sofá. La segunda botella se había acabado, bebieron lo que quedaba en sus copas y las dejaron a un lado. Paula se tendió en el sofá, los ojos entrecerrados, apoyando sus piernas sobre el regazo de Francisco.

–Me duelen los pies –dijo ella.

Los nervios de Francisco le impidieron responder. Por un momento jugó con la idea de contratar a un detective privado que la siguiera durante su estadía en Brasil; a su regreso él mismo se encargaría de hacérselo saber. Por su mente se paseó la imagen de una Paula despechada, echándolo con lágrimas en los ojos de su departamento. Se llevó la punta de la lengua a la muela; se palpó un trozo de carne, bien atrincherado, húmedo de saliva. No, eso no pasaría. Paula podría echarlo pero no para echarse a llorar. En parte se sentiría halagada. Era una de esas hembras de armas tomar, ya lo sabría él.

Paula sugirió la idea de un masaje.

–Por supuesto –respondió Francisco al instante.

Se acomodó como pudo. A medida que sus pulgares masajeaban la planta del pie, la respiración de Paula se volvía más acompasada.

–Sentado quedas mal –dijo ella.

Era cierto se dijo Francisco: un brazo quedaba extendido, mientras que el otro quedaba agazapado entre pierna y sofá.

–Ponte de rodillas –le ordenó Paula.

Y Francisco acató.

Ella nunca aceptaría dinero de la misma manera que nunca rechazaría un regalo. De mirar ese departamento -con esos cuadros al óleo, con esa mueblería fina, con ese suelo parquet- quedaba en evidencia que pretendientes no le faltaban. Era una mujer que se salía con la suya, y eso a Francisco lo cautivaba.

–¿Me vas a echar de menos?

Paula fingió no haber escuchado.

–Durante el viaje, ¿me vas a echar de menos? –insistió él.

–Son solo cinco días –dijo ella, sin prestarle mucha importancia, pero Francisco captó un dejo de ironía. Durante un rato continuó con el masaje, hasta que ella se incorporó y mediante un gesto le indicó que se fueran a la cama. Francisco observó su figura perderse por el pasillo. Mientras se incorporaba, Francisco se dijo que no tenía caso. Las pisadas hicieron un ruido seco en el piso de tabla cuando se acercó a la cama.

Tipo tres de la madrugada Francisco despertó de una pesadilla. Durante un rato se quedó absorbiendo lo sucedido. La habitación estaba a oscuras, pero pronto los tonalidades oscuras dieron paso a las formas. Un pie primero, el otro, después, Francisco se sentó en el borde de la cama. Encendió la lámpara de velador. Mientras tanto, en el otro lado de la cama, Paula dormía de costado. Recostada sobre el lecho, los ojos a medio abrir, era un verdadero ángel. Francisco se incorporó. Se puso la ropa tratando de no hacer ruido. En realidad no tenía importancia. Paula no abriría los ojos, entre las copas de vino más las ganas de que él se fuera sin decir nada. De espaldas a ella observó el pasillo oscuro que desembocaba en el living, con el sofá, los oleos, la bendita repisa con el escorpión. Las tablas crujieron a cada paso que dio. La tapa rosca del envase emitió un golpe seco al abrirla. Las tenazas del bicho resplandecieron en la semioscuridad. Yacía quieto en un rincón del envase, de la cola enroscada asomaba su aguijón. De la polilla solo quedaba un pedazo de ala.

–¿Ya te vas?

Francisco se volteó. La silueta de Paula se recortaba en el zaguán de la puerta del dormitorio. Ella avanzó. Solo llevaba puesta una camisa y estaba descalza. De manera automática, cuando la vio acercase él devolvió el envase con el escorpión a la repisa. Apenas quedó con las manos libres Paula extendió sus brazos, colgándosele del cuello.

–Te llamo a lo que vuelva –y le estampó un beso en la comisura de los labios.

Desde su envase, el escorpión observaba la escena con cierta indiferencia.

Luis Felipe Sauvalle Torres (1987) es un escritor chileno que obtuvo el Premio Roberto Bolaño consecutivamente en los años 2010, 2011 y 2012, y que ha participado en múltiples ocasiones en la Feria del Libro de Santiago de Chile, así como en la de Buenos Aires y ha vivido gran parte de su vida adulta en China. Licenciado en historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile es el autor de las novelas Dynamuss (Chancacazo, 2012) y El atolladero (Chancacazo, 2014).

Luis Felipe Sauville Torres

Imagen destacada: Una de las portadas del disco «Riders on the Storm» (1971), de la banda estadounidense The Doors.