Al final de la larga dictadura franquista (1972), la censura –quizás como reflejo de su decadencia- no supo ver la corrosiva crítica al sistema que es este cortometraje. A partir de un guión conjunto con el también director José Luis Garci, Antonio Mercero realizó una gran película que es una sutil fábula surrealista de la represión que ejerce un estado totalitario como era entonces España.

Por Jordi Mat Amorós i Navarro

Publicado el 30.8.2019

«La libertad es vivir sin miedo».

Nina Simone

«Ser libre es querer la libertad de los demás».

Simone de Beauvoir

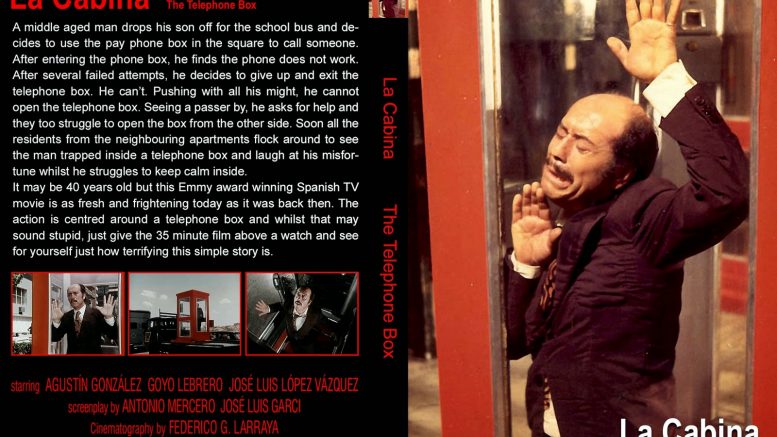

Una cabina -recién instalada en el centro de la plaza de una barriada- con la puerta siempre abierta, invitando a entrar. Y un padre (José Luis López Vázquez, genial como protagonista) acompañando a su hijo al autobús escolar, al chico se le escapa la pelota al interior de la cabina y la recoge sin problemas. Pero el padre entra en ella tras haberlo despedido y ya no puede salir, el teléfono no funciona y por mucho que lo intenta le es imposible abrir la maldita puerta que se cerró al descolgar el auricular.

Ahora es un hombre encerrado anónimo, no sabemos ni sabremos su nombre como no sabremos el nombre de nadie de los que van apareciendo en el filme. Sin nombres o el anonimato que es “vivir” en un estado dictatorial donde se lleva más el impersonal numerar. La cabina es roja, roja como la demonizada bandera comunista, roja al igual que la hoguera de la pasión pecadora reprimida-perseguida por el poder estatal de la época tan estrechamente ligado al clásico poder rancio de la «santa” iglesia (al inicio Mercero enfoca unas monjas con su exagerada indumentaria y a otra monja recibiendo al niño en el autocar) y roja como lo es la capa del torero (las corridas de toros, la triste “fiesta” nacional que tanto agradaba-agrada al poder fascista) que desea matar al animal salvaje (el animal que todos somos, el animal que es libertad, la libertad que los totalitarismos anulan en su obsesión por el control total).

La que antes fue una plaza semivacía se va llenando de gente que ven el sufrimiento del hombre como espectáculo. Las gentes que teniendo delante una situación de emergencia, un suceso en el que alguien necesita ayuda, optan por un “no va conmigo” distante que incluso puede llegar a ser burlón, tantas gentes que desafortunadamente no mueven un dedo sino es por alguno de los pocos “suyos”, tantas gentes que en su no implicarse permiten que crezcan los monstruosos totalitarismos. Triste realidad aún vigente.

Pocos son los que intentan ayudar y sólo un par de hombres que son los primeros en darse cuenta lo hacen desinteresadamente, pero lo dejan para ir a su trabajo (el deber de trabajar antes que nada, lema muy acorde con la represión de los totalitarismos), ambos se lamentan ante el preso por no poder seguir intentando liberarle y le desean suerte. Los otros pocos lo ayudan en buena parte para recibir el aplauso del público presente, para engrandecer su ego: un forzudo que no consigue nada a pesar de creerse capaz de todo por serlo y un concienzudo operario que busca con su destornillador los inexistentes tornillos.

Las fuerzas del orden (qué apropiada denominación para los que fuerzan un orden basado en las órdenes) tampoco lo logran y cuando unos bomberos pretenden romper el vidrio de la cabina aparecen los operarios que la colocaron y se la llevan con el pobre hombre dentro. Nadie se extraña, nadie reclama que lo liberen, lo despiden como si de una fiesta se tratara. Lo celebran como celebraban el martirio de mujeres y hombres los romanos que asistían al inhumano circo de la época. La insensibilidad que llega a tal extremo que el drama de unos produce alegría en otros que se creen a salvo, muy triste degradación de la condición humana que lamentablemente sigue dándose hoy en día.

A partir de aquí el hombre emprende un largo viaje en el camión que le llevará a las entrañas de una montaña. Por el camino más de lo mismo, el retrato de la gente que no quiere ver-sentir el drama ajeno que les rodea simbolizado por el perplejo-cansado-asustado ciudadano en la cabina al que saludan sin más. Mercero nos muestra como el hombre ve un carro fúnebre acristalado al que sus allegados velan, todo un presagio de lo que será su triste final.

Nuestro protagonista también observa en su viaje indeseado a un hombre saliendo libre de una cabina idéntica a la que le mantiene preso y a otro en la misma situación que él en otro camión. Con este mostrar se nos da a entender que las cabinas atrapan selectivamente como hacen todos los totalitarismos siempre vigilantes de sus ciudadanos, siempre a la caza de los indeseados disidentes a los que es necesario eliminar para perpetuar su nefasto existir deshumanizador.

Así, el hombre se da cuenta de que la cosa pinta mal. Y ve a un niño con una pelota que le hace recordar a su hijo saliendo con la pelota de la cabina, la reciente imagen del hijo amado que quizás nunca vuelva a abrazar. Es de suponer que para el realizador sea también la antigua imagen de su infancia amada, la infancia libre que él pudo disfrutar en la España democrática truncada por la guerra civil. La España realmente libre y grande en valores, la España unida por la aceptación-comprensión de las ricas diferencias de este gran pequeño país donde conviven tantos pueblos-culturas; para nada la España llamada falsamente una, grande y libre por la imposición franquista.

Finalmente llega a las entrañas de las montañas en un lugar de tortuoso acceso muy apartado de la civilización, vemos como el camión con el preso a cuestas accede a unas instalaciones que huelen a hermetismo y secreto. Todo como imagen del proteccionismo extremo con que son guardados los inconfesables secretos del oscuro estado corrupto que es toda dictadura sea del color o lado que sea. Penosa costumbre desafortunadamente adoptada por la mayoría de los países supuestamente democráticos de este extraño e injusto Mundo en el que nos ha tocado vivir.

Transportado automáticamente como un contenedor de mercancía en su ya inseparable cabina llega a un gran almacén. En él se encuentran multitud de cabinas, cada una con su prisionero muerto (esqueletos entrajados, un hombre ahorcado con el cable telefónico, cadáveres en descomposición…). Ante tal horror, el hombre ya derrotado se deja caer apoyando sus manos y su rostro en el cristal, impactante imagen que cierra este espléndido corto.

Jordi Mat Amorós i Navarro es pedagogo terapeuta por la Universitat de Barcelona, España, además de zahorí, poeta, y redactor permanente del Diario Cine y Literatura.

Cortometraje «La cabina» (1972)

Jordi Mat Amorós i Navarro

Tráiler:

Crédito de la imagen destacada: Mediometraje La cabina (1972), de Antonio Mercero.