Vivimos en los años de mayor polución electromagnética en la historia conocida, y recién comenzamos a comprender y a tomar conciencia de los efectos que su radiación conlleva: ser la fuente de las enfermedades de la civilización, la misma que pese a vivir en el siglo más obsesionado por la higiene, las consultas médicas y las pastillas, corresponde a la época con mayor variedad y magnitud de dolencias crónicas diagnosticadas.

Por Alfonso Matus Santa Cruz

Publicado el 29.5.2020

¿Qué hubiese respondido Aquiles a una pitonisa que le revelara a su talón, esa articulación tácita y de uso cotidiano, como el punto débil, el lugar donde la flecha clavaría su orgullo, acabaría por desplomar sus energías vitales? ¿Y, si el caballo de Troya se hubiese volatilizado, transfigurado del plano literal al metafórico, y desde allí al físico, desperdigado en microondas, ondas de radio y las múltiples frecuencias electromagnéticas diseminadas por la civilización moderna desde la proliferación del telégrafo?

Desconocido, fraterno lector, las respuestas a las preguntas más extravagantes o vulgares a veces pueden poner patas para arriba las desayunadas convenciones. Amputadas de su cola las salamandras solo necesitan una precisa y dosificada corriente eléctrica para regenerar su extremidad; amputados de prejuicios y sentencias es que debemos revisitar este relato de sobresaltos, fatigas, pandemias, asombros, manchas solares y brújulas carnales, posible gracias a la magnetósfera, la fotosíntesis y la perseverante investigación de hombres y mujeres resueltos a no amilanarse por la inquisitorial actitud de los ambiguos dogmas científicos y el lobby de la industria cuyos algoritmos ya cifraron tu perfil psicológico. Continuemos, pues, la condensación de The Invisible Rainbow, el libro de Arthur Fristenberg que sondea las dos caras del electromagnetismo, iniciada en el primer artículo.

Una de las grandes dificultades epistemológicas que enfrentan quienes investigan la radiación electromagnética en nuestros días de gadgets inalámbricos es la caótica y perpetua marejada de ondas entrecruzadas en diferentes frecuencias, atravesando ventanas y epidermis, cerebros y paredes celulares. En el siglo XIX, cuando los tendidos de telégrafos ya proliferaban en el hemisferio boreal, aún era posible identificar ciertos efectos e, inclusive, nuevas enfermedades.

Eso es lo que hizo un joven doctor, George Miller Beard, en 1869, al describir los síntomas de la neurastenia, patología que comenzaba a reproducirse junto a las líneas telegráficas, acarreando fatiga crónica, depresión y otros malestares similares a los reportados por los pioneros de la electricidad y quienes padecen de sensibilidad electromagnética.

Beard, sin embargo, como la doctora Margaret Abigail Cleaves, diagnosticada de neurastenia a los 46 años, cuando empezaba a especializarse en electroterapia, no pudo atar los cabos respecto a la causa de la enfermedad. Margaret, como otras eminencias sensibles a la fluctuación del voltaje atmosférico ―Da Vinci, Colón y Voltaire, entre otros—, podía percibir con uno y hasta tres días de antelación la inminencia de una tormenta eléctrica, bajo cuyo influjo su cerebro no funcionaba.

También, hacia 1870 una enfermedad ocupacional, que afectaba a quienes trabajaban en el rubro de la electricidad, comenzó a ser conocida como el “mal télégraphique”, por sus presas más comunes. Charles Dickens, ya a inicios de 1858, en una visita a un hospital para lunáticos, se topó con un hombre sordo y entorpecido, “afligido por una locura incurable”. Su empleo anterior: telegrafista.

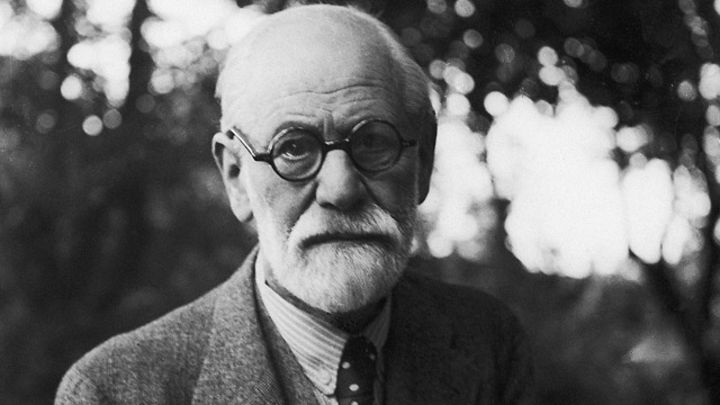

En 1894 la neurastenia fue rebautizada por Freud como “Ansiedad Neurótica”, o el hoy conocido como trastorno de ansiedad, con sus consecuentes ataques de pánico, una de las patologías más extendidas de la modernidad. Esta operación semántica no fue gratuita, pues se desvinculó a la patología de su fuente eléctrica, que ya había sido aventurada por el doctor alemán Rudolf Ardnt, trasladándola al campo psíquico y de desórdenes emocionales, implicando una avalancha interminable de consultas y recetas farmacéuticas que tienen a millones de personas habituadas al Xanax y Prozac como un paliativo para supuestas anomalías subjetivas que vendrían a ser mejor explicadas por una causa medioambiental. Esta última perspectiva persiste aún en Rusia y gran parte de Asia, donde la neurastenia es uno de los diagnósticos más comunes, y deriva no pocas veces en la enfáticamente llamada Radio Wave Sickness.

Sigmund Freud

***

Rebobinemos hacia la prehistoria de la manipulación eléctrica para comprender a otro predador patológico al que nos hemos acostumbrado, la influenza. Entre 1645 y 1715 los firmamentos del círculo polar ártico estuvieron desalojados de sus más exuberantes huéspedes nocturnos, las auroras boreales. Fue un período de escasas manchas solares y actividad electromagnética del astro rey. Letargo conocido como el Mínimo de Maunder, durante el cual tampoco se registraron epidemias de influenza. Solo en 1727 las manchas solares fueron más de cien por primera vez en 100 años, y al año siguiente retornó la influenza en su versión más feroz y global hasta ese entonces registrada.

En 2001 el astrónomo canadiense Ken Tapping, junto a dos médicos, volvieron a confirmar la concomitancia de la influenza con los períodos de mayor actividad en los ciclos electromagnéticos solares de once años. Muchos antes que ellos planteaban la relación de ambos fenómenos. R. Hedgard Hope-Simpson, virólogo especialista en influenza con más de siete décadas de trabajo, hacia 1992 volvió a rectificar que no existían pruebas concluyentes del contagio directo humano a humano, retomando la teoría del primer investigador que aisló el virus en 1931, Richard Shope, quien creía más factible que la enfermedad permaneciera latente en los humanos y fuera desencadenada por un factor medioambiental. Finalmente propuso la variación de la radiación solar como ese gatillo, y la posibilidad de que la enfermedad fuera de naturaleza electromagnética.

Esto explicaría la velocidad de propagación y periodicidad estacional, que en mayo de 1889 los primeros reportes de la pandemia hayan surgido de lugares tan distantes como Uzbekistán y Groenlandia, y el brote primerizo de la pandemia de 1918 haya ocurrido hacia febrero, en la Naval Radio School, de Cambridge, Massachusetts. Respecto a los experimentos, efectuados durante dicha pandemia, para dar sustento a la teoría del contagio directo, todos resultaron infructuosos, ni la transmisión de saliva ni mucosa ni la inoculación de sangre de enfermos a sanos surtió los efectos esperados: ninguno de ellos enfermó. El caso del buque de guerra británico Arachne, es quizá el más enfático. En 1857 navegaba las aguas exteriores a la costa de Cuba, sin ningún contacto con tierra, cuando repentinamente 114 de los 143 tripulantes cayeron enfermos de influenza. Más tarde se enterarían de que en la isla se habían producido brotes de la enfermedad simultáneamente.

Es paradigmático que en la pandemia de 1889 se reportaran más síntomas neurológicos que respiratorios, y que luego los asilos y manicomios se vieran colapsados con casos de pacientes depresivos, psicóticos y paranoicos, recientemente aquejados de influenza, la mayoría entre 21 y 50 años, el período de mayor vigor biológico y conductividad eléctrica del cuerpo.

***

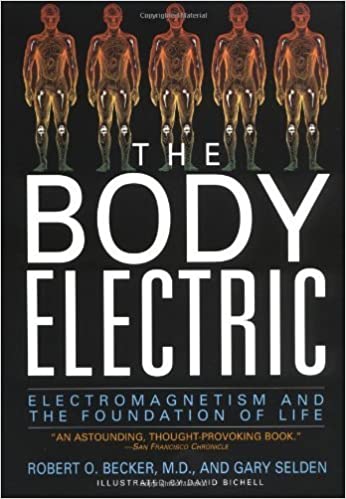

La ortodoxia ha sido el dique de la posible expansión de la conciencia y el conocimiento en las más diversas artes y ciencias, traspasando su tendencia a la circunscripción del pensamiento de una a otra, custodiada regularmente por las instituciones burocráticas que hacen del poder una herramienta para erigir tablas de la ley. Leyes que tarde o temprano están destinadas a ser fisuradas y dilatadas por la lumbre de una nueva teoría cosmológica o la cura al cáncer. La bioquímica, adalid de la medicina moderna, se durmió en los laureles tras el fervor provocado por la penicilina, según plantea Robert O. Becker en su libro The Body Electric, haciendo de su gran avance secular la piedra de toque para ponerse al día con los avaneces de la física, la ecología y otras ciencias involucradas en los procesos fisiológicos.

Nuestra atención es limitada, me recordó un querido amigo, y efectivamente es difícil estar al tanto de las múltiples cordilleras de información cuyos torrentes proliferan segundo a segundo en el entrópico territorio cibernético. Sin embargo, si la atención es una forma del amor, como recuerdo haber leído en una oración de Simone Weil, y solo conocemos aquello que amamos, constreñirnos a una trinchera cognitiva o artística nos vuelve tan hábiles para resumir la biografía de un lunar como inválidos para atisbar el influjo de una supernova en el otro extremo de la galaxia en la migración de las mariposas monarca o, sin ir demasiado lejos, la siembra de centenas de satélites en la magnetósfera con la ralentización y desregulación del metabolismo celular.

La hiperespecialización de la segunda mitad del siglo pasado conllevó sus bonanzas, como las tecnologías, indudablemente, pero asimismo parceló la curiosidad, aminorando nuestra capacidad de entregar soluciones a problemas quemantes, pues solo al ampliar y diversificar nuestras herramientas y perspectivas es que accedemos a la percepción del panorama, facilitando la comprensión del detalle. Esta actitud renacentista se está retomando en la vanguardia científica, en ella palpitan latentes los próximos descubrimientos. Qué novedades tendríamos si águilas y ballenas dialogaran, si un especialista en mitocondrias entablara un podcast con un geofísico. Esto último, al menos, nos es dable comenzar a comprender leyendo The Invisible Rainbow.

«The Body Electric» (1985)

***

Desde la Vía Láctea hasta nuestras membranas celulares los campos electromagnéticos resguardan la integridad de la materia viva. El de nuestro planeta nos protege del viento solar, colectando algunas de sus partículas en los cinturones de Van Allen. Al colisionar los electrones con átomos de hidrógeno y oxígeno en las corrientes magnéticas de la atmósfera superior se diseminan las auroras boreales y australes.

La danza de los rayos cósmicos y la radiación proveniente de la superficie terrestre conforman los iones que transmiten corrientes eléctricas en la baja atmósfera. Como dice Fristenberg, nos criamos y evolucionamos en este ambiente electromagnético que promedia 130 voltios por metro, la ionosfera cargada positivamente, y el suelo bajo nuestros pies negativamente.

Asimismo, nuestros cuerpos, cabeza positiva, pies negativos, están embebidos en corrientes electromagnéticas cartografiadas en el clásico de la medicina china, el Huangdi Neiginj. A ellas trata la acupuntura, esa ancestral medicina china cuyas agujas se nutren de la electricidad ambiental para reequilibrar el estado electromagnético del cuerpo, restableciendo así su salud. Yin y Yang, tierra y cielo, la húmeda y sombría ladera de la montaña y la bandera ondeando al viento, son metáforas energéticas de las polaridades negativa y positiva.

Tanto la biosfera como nuestro cerebro están sintonizados a bajas frecuencias, prácticamente idénticas, nombradas por su descubridor Winfried Schumann, a 8 Hz o beats, 14, 20, 26… No hay casualidad: relajados nosotros, despejado el cielo, predomina la frecuencia Alfa, de 8 a 13 Hz. En tormentas o accesos febriles son los ritmos delta, ondas más amplias a 3Hz. Esta vital reciprocidad electromagnética se puso a prueba en un experimento dirigido por el fisiólogo Rutger Wever, en el instituto Max Planck de Alemania, en 1967.

Se procedió a aislar a los sujetos en un edificio subterráneo, en cámaras herméticas, una sin luz ni sonido, y la otra también exenta de radiación electromagnética. Los primeros mantuvieron sus ciclos circadianos de sueño y ritmos vitales, mientras los segundos se desincronizaron totalmente, variando sus ciclos de sueño entre 12 y 65 horas, niveles de potasio, temperatura y concentración mental. Bastó una frecuencia de 10 Hz para recalibrar todos los ritmos vitales. En pocas palabras, carente de campos electromagnéticos nuestra brújula interna se desregula, pierde su norte (y su sur).

Vale también cuando los campos electromagnéticos que interactúan con el propio son de una potencia muchísimo mayor. Para usar un simple ejemplo, un Wifi de 5 Ghz es 500 millones de veces mayor que la frecuencia alfa natural a biosfera y anatomía, de solo 10 Hz. La radiación de los celulares, aunque es no ionizante, penetra y traspasa toda nuestra cabeza, llegando a enzarzar sus electrones con la cascada de electrones que permite la respiración celular.

A inicios de la década de 1890, el médico y director del Laboratory of Biological Physics, en el Collège de France, Jacques-Arsène d’Arsonval, ya experimentaba los efectos de la radiación electromagnética en la biología, exponiendo a humanos y animales a corrientes de 500.000 y 1.000.000 de ciclos por segundo (o 0.5 MHz y 1 MHz). Resultando en abruptas caídas de la presión sanguínea, aumentos considerables en el consumo de oxígeno y producción de monóxido de carbono, alterando ostensiblemente el metabolismo celular, tal como corrientes de mucha más baja frecuencia.

Estos hechos probaban ya que las “corrientes de altas frecuencias penetran profundamente en el organismo”. Frecuencias similares con las que pocos años más tarde, en 1901, Marconi, otro temerario físico autodidacta, experimentaba levantando antenas radiotransmisoras en la isla de Wight. El hombre que sufriría fiebres potentes desde los 22 años, períodos depresivo–suicidas, murió en 1937 después de diez ataques al corazón, no sin antes provocar una hecatombe apícola en la isla, en ese entonces el lugar con mayor polución electromagnética del planeta.

Cuando ya había levantado dos estaciones, a menos de doce millas de una, la reina Victoria de Inglaterra murió de una hemorragia cerebral el 22 de enero de 1901. Hacia 1906 ya contaba con cuatro en total, y las abejas morían por centenares, algunas apenas se podían arrastrar, tanto así que el noventa por ciento desapareció. Se intentó traer nuevas poblaciones, pero el intento fue en vano, desaparecieron también en cosa de semanas, inaugurando lo que se conocería entre apicultores como la enfermedad de la isla de Wight.

Hacia 1917 cuando las abejas comenzaban a recobrarse, Estados Unidos financió la colosal implementación de un sistema de telecomunicaciones para entrar en la Primera Guerra Mundial, y nuevamente las abejas, cuyas antenas, como las de la inmensa mayoría de insectos, son sensibles al electromagnetismo, comenzaron a decaer en masa.

La Reina Victoria de Inglaterra

***

Hace no mucho el zoólogo Neelima Kumar, probó la causa de tamaños efectos de la radiación electromagnética en las abejas. Exponiéndolas durante solo diez minutos a un celular midió el colapso de la respiración celular y sus varias consecuencias: el aumento de carbohidratos, glucosa y lípidos en la sangre. El nivel de colesterol se multiplico por diez. En pocas palabras, las mitocondrias se volvieron incapaces de metabolizar azúcares, grasas y proteínas. Sus mitocondrias no difieren de las nuestras, simplemente sufren más rápido el impacto de la radiación. Y en ellas pareciera estar la madre del cordero.

Más atención debiéramos prestarles si ya ha sido constatada la proposición de un pionero fisiólogo húngaro del siglo pasado, Szent-Györgyi, premio nobel en el campo por descubrir la vitamina C, de que, como todo tipo de proteína, nuestros huesos, vasos sanguíneos, músculos, nervios y ADN, comparten la propiedad llamada piezoelectricidad, presente en cristales, que permite transformar estrés mecánico en voltaje eléctrico, y viceversa.

Sumado a ello, en 2009 un equipo de investigadores italianos descubrió que el noventa por ciento del consumo de oxígeno cerebral —órgano más necesitado del vital elemento— ocurre en la cobertura de las neuronas, las llamadas mielinas, aventurando que, pese a que estas no cuenten con mitocondrias, parecen comportarse como enormes mitocondrias.

Son las centrales energéticas de nuestras células las principales afectadas, desencadenando una enfermedad que ha tomado muchos nombres —radio wave sickness, trastorno de ansiedad, fatiga crónica, neurastenia, EHS— pero provendría de una única disfuncionalidad: las ondas electromagnéticas intervendrían el proceso metabólico, menguando la capacidad de las enzimas citocromo oxidasa y citocromo c, que transmiten los electrones desde los nutrientes con los cuales nos alimentamos hasta el oxígeno que respiramos, reduciendo el metabolismo y la eficiente transformación y uso de los nutrientes y el oxígeno, asfixiando subrepticia pero tenazmente al organismo, dependiendo de la periodicidad e intensidad del contacto con las radiaciones.

La pobre metabolización de grasas aumenta el colesterol y las enfermedades coronarias, la de glucosa tiene como corolario la diabetes y, el ahogo paulatino de las células, al generar ambientes parcos en oxígeno conduce a la proliferación de células cancerosas como constató el trabajo de Otto Warburg, quien recibió el premio nobel de medicina por descubrir que la respiración celular ocurre en las mitocondrias, y cómo esta depende de las enzimas citocromo.

La hipótesis de Warburg radica en que las células cancerosas, al estar desabastecidas de oxígeno vuelven a una etapa primitiva de reproducción anaeróbica, aumentando su velocidad de reproducción mediante un proceso conocido como glucólisis anaeróbica —extracción de energía de una glucosa sin hacer uso del oxígeno—, produciendo ingentes cantidades de ácido láctico, en un proceso energético mucho menos eficiente que el aeróbico.

Este proceso, observó experimentalmente, es universal en las células cancerosas, e inaudito en las células sanas. El ahora llamado efecto de Warburg es usado para diagnosticar cáncer, y sea o no la causa de la enfermedad, se repite invariablemente en sus diversos tipos, ya sea por intoxicación por agentes químicos, como el arsénico, o por la polución electromagnética. “El factor causativo en el origen de tumores, no es otro más que la deficiencia de oxígeno”, propuso Warburg.

Si la célula no muere en primera instancia ante la deficiencia crónica de oxígeno, la glucólisis se torna un proceso independiente, y el cáncer comienza a avanzar. Experimentalmente esto se ha probado en varias oportunidades y un consenso pareciera estar consolidándose al respecto, pues en 2009 se publicó un libro dedicado a Warburg, titulado “Celular Respiration and Carcinogenesis”, con contribuciones de varios oncólogos e investigadores desde Japón a los Estados Unidos.

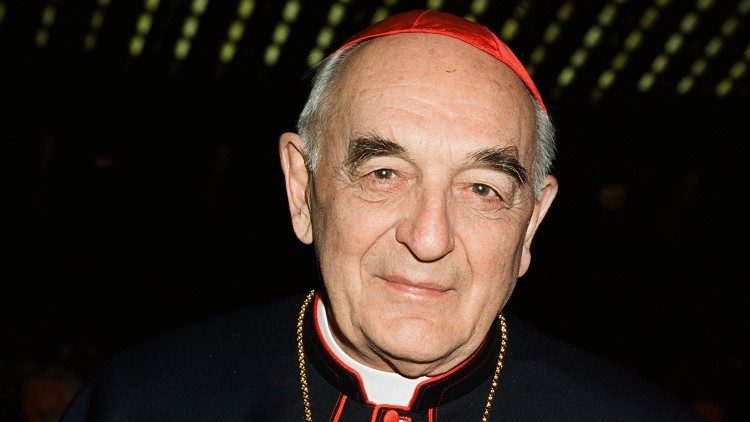

Ejemplos de dicha causalidad se hallan en los varios estudios (y demandas) en los que la proporción de personas con cáncer y leucemia es mayor mientras más cerca residan de torres de radio y celular. El caso más alevoso es el de los pobladores de la Roma suburbana, que demandaron al cardenal Roberto Tucci, porque las 58 antenas usadas para transmitir radio Vaticano al resto del mundo, como demostró la investigación posterior en 2010, serían la causa de tasas de hasta ocho veces mayores de cáncer y leucemia, en los niños que vivían entre seis y doce kilómetros de distancia de la granja de antenas, y de las siete veces mayor mortalidad por leucemia de los adultos, que quienes vivían más lejos. Desestimando las evidencias, el poder de la burocracia teológica y los representantes legales permite que las antenas sigan en pie propagando la caridad católica.

Personalmente conozco solo una persona con leucemia, un joven cantautor de Porvenir, criado en la casa de sus padres, dueños de una de las radios de la localidad. Es decir, la única persona que conozco expuesta desde su etapa embrionaria a potentes ondas de radio de una torre de transmisión, resulta ser el único diagnosticado con leucemia antes de cumplir tres décadas de vida.

El Cardenal Roberto Tucci

***

El primer libro escrito sobre la diabetes se publicó en 1798, pero su autor soló trató tres casos en sus 23 años de médico. Antes de la segunda mitad del siglo XIX era una enfermedad rara, escasísima. Algo parecido sucede con las enfermedades cardiovasculares, pues los infartos eran la causa de muerte número 25 en los Estados Unidos, tras los ahogos accidentales, allá por 1850. Ambas enfermedades provendrían, según Fristenberg y muchos de los científicos en quienes se apoya, por la disfuncionalidad de las mitocondrias. Los gráficos que elabora son decidores: la proporción de electrificación rural en el siglo XIX asciende análoga a la cantidad de diabéticos y muertes por enfermedades coronarias.

Antes de 1940 el Indian Health Service no registraba una sola muerte causada por diabetes, mientras que, en 1987, los casos ascendieron a tanto como 7 por cada mil indios, en los territorios del Noroeste, hasta los 380 de la Gila River Reservation en Arizona. Solo un factor cambió radicalmente durante esas décadas: la electrificación de las reservas.

Asimismo, acaeció, ya en este siglo, en el último país en ser electrificado desde cero, el pequeño reinado budista de Bután, que desde 2002 a 2012 transformó su infraestructura hasta llegar a un nivel de 84% de electrificación. Análogamente, la diabetes, antes una enfermedad rara y desconocida fuera de la capital, y las enfermedades cardiovasculares, aumentaron exponencialmente durante el mismo período de tiempo. Si en 2004 se reportaban 634 casos de diabetes, en 2008 ya eran 2541, con 15 muertes, y en 2010, 91 muertes por diabetes mellitus.

Las enfermedades coronarias ya eran la causa primera de mortandad a nivel país. Irónicamente se culpaba a la dieta, que no había cambiado, y no al único factor que sí había cambiado vertiginosamente: la electrificación y exposición de las personas a CEM y ondas de radio. Aplicando la disfuncionalidad de las mitocondrias la ecuación se simplifica: una dieta alta en grasas, que no pueden ser metabolizadas al ritmo requerido, conduce a la acumulación de partículas grasas y colesterol en el sistema circulatorio, propiciando enfermedades coronarias, y una dieta alta en azúcares, precariamente metabolizados, conduce a su acumulación en la sangre, no dando abasto la producción de insulina del páncreas y la quema de glucosa por parte de los músculos, provocando obesidad y diabetes. Una dieta baja en grasas, azúcares refinados y calorías previene ambos desenlaces.

«Powder» (1995), de Victor Salva

***

Extenderme en demasía sería ya redundante, aunque los capítulos finales de The Invisible Rainbow abundan en ejemplos e investigaciones peculiares y contundentes sobre el fenómeno tratado. Por ejemplo, uno de los efectos colaterales del metabolismo menguado es la prolongación de la vida —con el costo de las enfermedades crónicas—, tal como sucede con la dieta baja en calorías que hace a los ancianos de Okinawa, Japón, una de las poblaciones más longevas del mundo.

Hay personas que escuchan radares, legiones de insectos que mueren y se desorientan, embriones de ratas y aves deformes e inviables; bosques enfermos por la acidez del suelo cercanos a instalaciones de radar, niños autistas y con menor desempeño cognitivo y escolar; lobby para evitar la publicación del vertiginoso incremento en cánceres cerebrales vecinos al oído y un proyecto militar norteamericano —HAARP— que deliberadamente ha influido en la magnetósfera; vínculos al alzheimer, espermas disfuncionales y el temprano decline en la salud de los milennials, la primera generación en crecer enmarañados a un nido de radiación de radio, microondas y aparatos inalámbricos como los smartphone y notebooks.

La problemática aquí abordada nos concierne a todos y, sin embargo, hay una mordaz y hasta paródica resistencia respecto al tema y la condición de quienes padecen de EHS, como pude constatar en los apartados de comentarios de artículos en revistas de divulgación científica, más que nada por ese tipo de personas astutas que, como pudo observar Montaigne, tienden a declinar de plano lo que su orgullosa inteligencia clasifica sin demora en la gaveta de las supersticiones, enarbolando un miope (y apático) escepticismo supuestamente fraguado por una autonomía de pensamiento y la lectura de algún que otro artículo en prestigiosas revistas científicas.

La ortodoxia nuevamente hace de las suyas, aquellos temas poco familiares, o demasiado comunes pero abordados de una perspectiva peculiar o sencillamente descoyuntada del mainstream, suelen movilizar prejuicios y caer en la zona del tabú, observó el preclaro psicólogo Carl Gustav Jung. Las consecuencias de dicha omisión podrían ser una de las mayores calamidades silenciosas de la salud moderna, la fuente de las enfermedades de la civilización, la misma que pese a vivir en el siglo más obsesionado por la higiene, las consultas médicas y las pastillas, es la con mayor variedad y magnitud de enfermedades crónicas.

Empezamos en el primer artículo con un sueño sobre Graham Bell, quien como Edison murió de diabetes, por lo que se hace necesario escuchar la llamada de Fristenberg, y toda una comunidad de científicos abocados a investigar y proveer de datos al respecto, reunidos en la cooperativa internacional Bioinitiative, que ha compendiado más de mil 500 estudios sobre el tema.

Vivimos los años de mayor polución electromagnética en la historia conocida, y recién comenzamos a comprender y tomar conciencia de los efectos que conllevan. Sin ir más lejos, recientemente se publicó la noticia del aumento exponencial en la anomalía electromagnética Suratlántica, la zona más débil de la magnetósfera, que estaría desviando a los satélites de sus trayectorias. No en balde llegamos a los satélites, pues de no haber levantado la cabeza para observar el firmamento sobre el Lago Deseado, hacia mediados de marzo, en Tierra del Fuego, y ver entre una docena y veinte satélites trazando una misma parábola, uno tras otro, en menos de cinco minutos, posiblemente no hubiera leído el libro ni soñado con el pionero de la industria de las telecomunicaciones ni escrito una sola palabra de este intento por importar el corpus de conocimiento amena y pormenorizadamente expuesto por Fristenberg.

Este año los gigantes de Sillicon Valley lanzarán más satélites que nunca a la atmósfera, con tal de dotar de una columna vertebral orbital a la nueva era del internet de las cosas y la quinta generación de tecnología inalámbrica o 5g. Es difícil proveer los efectos de tan magna empresa, sin embargo en la comunidad científica ya se han alertado sobre las posibles consecuencias, como en el EU 5g Appeal, y hasta una advertencia desde la misma industria, del ex presidente de Microsoft Canada. Tal vez ya estemos experimentando algunos de ellos. Las flotas son de una cantidad pasmosa.

Si recién en 2019 ya se sobrepasan los 2 mil satélites en órbita, las empresas en cuestión planean lanzar entre 500 y hasta 12 mil satélites cada una, como SpaceX, que está enviando sesenta satélites a la vez con su cohete reutilizable, más de 400 ya orbitando la ionosfera durante la escritura de este texto. El fin es abastecer de internet a la humanidad, pero al costo de enviar pulsos teledirigidos específicamente de hasta millones de watts y sembrar hasta un trillón de antenas.

Estamos en el umbral de una nueva era de disrupción electromagnética, y apenas nos enteramos. Ponderar sus beneficios, pero también sus posibles consecuencias, es necesario. Simples medidas son caminar descalzo por la tierra, moderar el uso de celulares y gadgets inalámbricos, apagar wifi y redes móviles cuando no las necesitamos y acudir a reservas naturales con cierta frecuencia.

En la película Powder, una hermosa parábola altruista protagonizada por un huérfano albino con EHS y el CI más alto del mundo, se plantea la disyuntiva entre la sensibilidad humana y el obcecado progreso tecnológico. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a dejar nuestra humanidad, nuestra evolución moral, de sentires y conciencia, relegada en pos de un refrigerador con AI y voz parlante, el nuevo iPhone, las comodidades por sobre el afecto y la humana compasión?

Imagino a la reencarnación de William Blake trabajando como operario de antenas telefónicas, concibiendo una versión irradiada, mutada, de uno de sus versos más célebres: “Si las puertas de la percepción fueran dilatadas, veríamos todo tal cual es: un caos de artificiales marejadas electromagnéticas interfiriendo la vida y la visión del infinito”.

También puedes leer:

—El contagio de la locura: Los efectos de la radiación electromagnética en la salud humana.

***

Alfonso Matus Santa Cruz (Santiago, 1995) es poeta y escritor autodidacta, incursionó en las carreras de sociología y filosofía en la Universidad de Chile, para luego viajar por el cono sur desempeñando diversos oficios, entre los cuales destacaron el de garzón, barista y brigadista forestal. Actualmente reside en Punta Arenas, cuenta con un poemario inédito y participa en los talleres y recitales literarios de la ciudad.

Asimismo, es redactor permanente del Diario Cine y Literatura.

«The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life» (2016)

Alfonso Matus Santa Cruz

Crédito de la imagen destacada: Creative Commons.