La más ambiciosa de las novelas del escritor chileno de la generación chilena de los 80 —publicada hace unas semanas por la audaz Zuramerica Ediciones—, sigue dando qué hablar en el circuito de la crítica especializada nacional, ahora desde una perspectiva casi ontológica por la relación afectiva y psicológica establecida por el hablante del texto (quizás el mismo autor) con la urbe magallánica de Punta Arenas y ese mar que apunta y se extiende, hacia la nada.

Por Francisco Ruiz Burdiles

Publicado el 3.9.2020

Desde que retomó su trabajo literario, el año 2002, Juan Mihovilovich ha venido publicando con regular frecuencia. Sus novelas Desencierro, El contagio de la locura y Grados de referencia me parecieron densas y asfixiantes. Leerlas no fue fácil, a diferencia de sus novelas anteriores; sin embargo reconocí, al mismo tiempo, el inicio de un estilo más personal en su narrativa, con un manejo del lenguaje cada vez más notable.

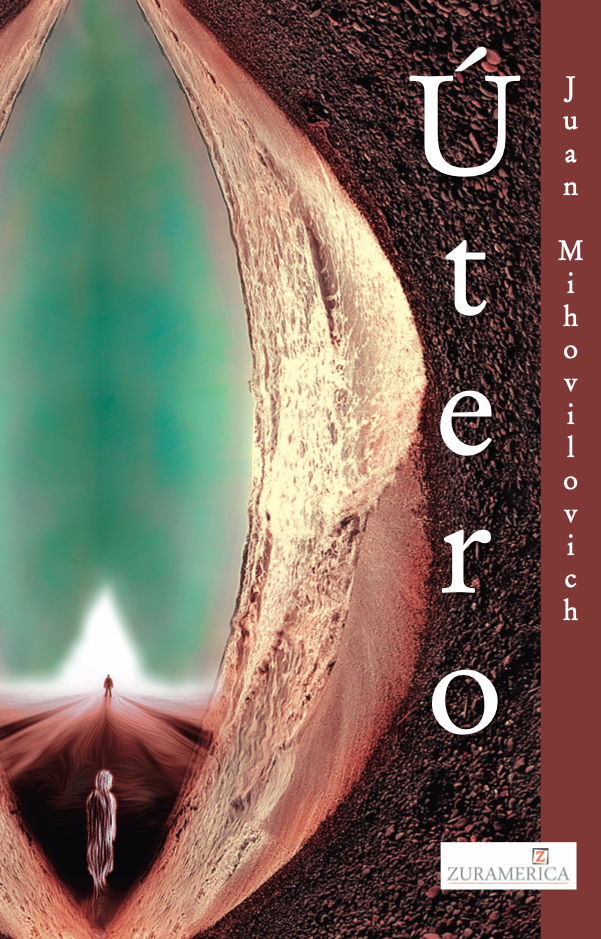

Creo que después del 2002 hay un nuevo ciclo en su obra que empieza a fluir con mayor naturalidad en Yo mi hermano y alcanza madurez en Útero, publicada recientemente, en tiempos de cuarentena, con limitaciones para visitar librerías y adquirirla. La versión digital, sin embargo, no me quitó el interés por avanzar y llegar al final, rápidamente, empujado por el ritmo de una prosa estupenda que me animó a realizar este comentario de lector sobre la línea anecdótica de la novela, dejando la línea referencial para plumas experimentadas.

Útero es una novela sobre la muerte. Una novela biográfica que se inicia frente al mar de Puerto Cisnes, lugar donde vive el narrador, y termina frente al mar de Magallanes, como si se nos quisiera recordar que en la literatura el mar es el morir. Casi la mitad de la novela alude a la muerte, con imágenes sombrías y hasta repulsivas de sus padres ancianos y enfermos viviendo lejos del mar, en la zona central, junto a su hermano menor, obeso, desaseado y esquizofrénico.

Estos personajes habitan un espacio cerrado y en franco deterioro que es mostrado de manera descarnada. El narrador visita a su madre enferma que lo reconoce, al comienzo, para luego extraviarse en algún recodo entre la razón y el desvarío. Su muerte será el inicio de una especie de confinamiento para el padre y su hijo enfermo, del que no podrán salir vivos, como si la madre los hubiese dejado encerrados, arrojando muy lejos las llaves.

Juan Mihovilovich

Las señales van hacia el sur

Las señales de la muerte cercan la casa oscura y el narrador regresa una vez más para acompañar a su padre en el doloroso trance hacia la muerte, la que ocurre durante la noche, después de un largo tormento, y después que el hijo, que es un juez, le pregunta si se arrepiente de haber realizado algo malo en esta vida. Su hermano esquizofrénico no sabe lo que pasa y sigue habitando ese mundo al que los demás no tienen cómo acceder, pero las señales también nos indican que su final está cerca.

Las muertes desencadenan los recuerdos del narrador, que fluyen en un discurso más parecido al soliloquio que al monólogo interior y que a ratos linda bellamente en la poesía. Entonces inicia un viaje hacia su lugar de origen para estar más cerca de los referentes de su niñez, en Punta Arenas, frente al estrecho de Magallanes.

Desde ahora, Útero será, también, una novela sobre la vida. Ya no hay espacios lúgubres, ni deterioro; desaparecen las alusiones a lo infecto, deforme y nauseabundo. El narrador ahora es un niño que nos muestra una ciudad blanca, limpia y abierta por donde transita hacia la adolescencia.

Por todas partes hay vida, especialmente en el hogar donde sus padres son todavía jóvenes y están llenos de energía, sobre todo la madre, descendiente de chilotes, con sentido práctico de lo cotidiano y múltiples habilidades que ayudarán a la sobrevivencia del grupo familiar formado por una hermanastra mayor y dos hermanos varones, siendo el narrador el del medio.

El padre es un descendiente de yugoslavos que emigraron a Magallanes al que veremos pasar de ayudante de carnicero a obrero y finalmente a policía. Es un hombre tranquilo, con mansedumbre en el corazón, cuyo mayor tesoro material es una colección de estampillas heredada de su padre y acrecentada con esmero hasta que la madre decide venderla para pagar el arriendo de la casa en que viven. Un padre al que se recuerda llenando crucigramas en la cocina, junto al fuego, en familia, mientras afuera las primeras luces de las calles se encienden y la nevazón de varios días ha comenzado a congelar las cañerías del agua.

A medida que el narrador va explorando las huellas de su pasado, conocemos pasajes de una infancia dolorida y desgarrada, con episodios de violencia ejercida no solo por los adultos (el peluquero de carabineros, la directora de la escuela, el cura que lo prepara para la primera comunión), sino también por otros niños, como los hijos del inspector del colegio que lo acosan y golpean, o sus compañeros de curso que le hacen bullyng por su descontrol de esfínter, incluso la profesora que lo manda castigado al rincón de la sala desde donde: “veía ese mundo despreciable al que yo no pertenecía, del que deseaba emigrar a cada momento y como un salvavidas de plomo me aferraba a un espíritu que huía sin prisa por los mismos rayos de sol que confinaban miríadas de astros, de planetas, de microscopías inútiles y que un día me recibirían como un alucinado: el día en que mis ojos se cerraran y mi polvo de entonces fuera el polvo de estrellas del mañana”.

Pero, a ratos, la infancia es un tiempo feliz junto a los hermanos vestidos con trajes de primera comunión o con ropas domingueras para ir al cine municipal. Una infancia donde el hermano menor no es el obeso esquizofrénico de los primeros capítulos, sino un niño tierno y curioso que llena su cuaderno escolar con dibujos de colores. El barrio yugoslavo, el río de Las Minas, la calle Sarmiento son algunas de las vías por donde la niñez dolorida transita hacia una adolescencia “tardía”; vías congeladas que se recorren con mitones deshilachados para ir a clases en una escuela que parece mausoleo.

«Útero», de Juan Mihovilovich (Zuramerica Ediciones, 2020)

Un tránsito espiritual

Pero es también la infancia que reúne a los amigos en torno de las bromas, de los primeros cigarrillos, el tiempo de los juegos con las primas y los primeros flirteos. Vías que también se recorren pedaleando para ir de excursión junto a los amigos a celebrar esos innumerables ritos de iniciación, donde, al final, casi nada es como se lo imaginaban.

Sin embargo, por estas vías que se entrecruzan no pasa solamente el niño, sino también el adulto en que ha devenido y que ahora busca a tientas los rastros de fábricas derrumbadas, casonas desaparecidas o basurales que quedaron enterrados debajo del peso de pavimentos y las construcciones modernas que llegan casi al borde de la costanera; el adulto que ha vuelto para exprimir la memoria, para reflexionar mirando desde la ventana las aguas quietas del Estrecho de Magallanes como antes miraba el mar de Puerto Cisnes: “quieto y manso, como si fuera un lago”; el adulto que sigue hurgando de manera incesante, porque Útero es también una novela de búsqueda, como casi todas las novelas que Mihovilovich ha escrito desde el 2002. “La mayor parte del tiempo lo he ocupado en seguir la estrella de una Belén ficticia ocasionalmente real. Si veo una ráfaga de luz, una estrella que cae, un meteorito, un chispazo en el firmamento, hacia allá dirijo mis ojos, mis pensamientos, mis sentidos, mi intuición e imaginación”.

¿Es Punta Arenas el útero donde el narrador se siente cómodo, tibio, protegido y relajado, como si flotara? ¿Es el útero de la madre el que añora; ese mismo de donde estuvo a punto de ser abortado, como si lo hubieran querido expulsar del paraíso? Ninguno parece un espacio para querer volver, pero se vuelve a ellos a cada rato, incesantemente, como si para seguir adelante el caminante tuviera que volver a momento la mirada al rastro que va dejando atrás.

Ese pareciera ser el motivo central del viaje; volver a las raíces para ver si en aquella maquinaria del pasado, casi intacta y aún palpable, pudiera encontrar y reparar la pieza rota que impide el correcto funcionamiento del presente. Pero no; eso es una utopía: la pieza nunca volverá a estar perfecta, como el amor platónico de su adolescencia no volverá a ser la niña hermosa y lozana que alguna vez fue, sino la anciana de voz raspada que camina ahora apoyada en un bastón.

Útero se inicia en Puerto Cisnes, adonde el narrador y protagonista ha llegado para desempeñarse como juez. Le acompañan su esposa y la hija de ésta, a la que adopta para que no sea una hijastra. Lo primero que sabemos de la pareja es que tienen una lucha sorda, a veces frontal, pero casi siempre indirecta, y que a él le han dado ganas de matarla en más de una ocasión. Pero ese punto de partida es una pista falsa, no es la historia a contar.

La historia la trae en su vuelo un pequeño pájaro multicolor que se acerca a la ventana desde donde el narrador está mirando el mar y reflexionando sobre la reciente muerte de su madre ocurrida a muchos kilómetros de allí. Ese pájaro bien podría ser el espíritu de ella, que lo perturba y empuja a iniciar un viaje hacia la niñez; primero con la memoria, y después, en tiempo real.

Así, pasado y presente recorren al mismo tiempo un idéntico camino sin que los misterios de la vida, que tanto perturban al narrador, logren revelarse: “Mis ansias, mis dudas, mis anhelos, mis aversiones y arrebatos, mi necesidad de saber, así constate que no descifraré mi enigma personal por ser, obviamente, una pretensión desmedida. Acudo a la fe, pero en qué y para qué (…) La vida entonces ha de ser una totalidad, una suma y resta de contradicciones sumidas en la gran contradicción de ser y de existir. No lo sé. No sé nada al fin».

Y como las dudas no se aclaran, habrá que seguir buscando las señales. Ya una vez se siguió la pista del Anacoreta, otra vez las huellas de Erks, otras tantas las de Dios …, o tal vez no hay nada que encontrar, sino simplemente tengamos que imaginar lo que viene, soñar algo diferente a lo real, como esos maniquíes admirados por el niño durante largos ratos en la vitrina de una tienda a la espera de que abran la biblioteca para ir al encuentro de otros seres también imaginarios, porque, a fin de cuentas: “el advenimiento está cerca, muy cerca. Los años no cuentan ni pesan en un sueño”.

***

Francisco Ruiz Burdiles (Curanilahue, 1954) Profesor y poeta. En los años 80 formó parte del movimiento de cantautores en la región de Biobío y publicó De cuando mirábamos (Ediciones SUR, 1985). Posteriormente ha escrito El convoy del insomnio y Como si todo hubiera sido. El año 1995 impulsó la creación de la Orquesta Juvenil de Curanilahue, proyecto emblemático que dio origen a un movimiento de más de 300 orquestas juveniles en Chile. En la actualidad es Director de Educación en la Fundación educacional Chile Dual.

Francisco Ruiz

Imagen destacada: Desayuno, de Alejandra Caballero.