El volumen del autor español Luis M. Iruela (Caligrama, 2020) está compuesto de 74 poemas, que tocan literatura, cine, enfermedad, memoria, cotidianidad del paciente ingresado, miedo, omisiones, vida y muerte, y todo ello, acompasado con el paso de un tiempo que se mide en la pared de una habitación de hospital.

Por Concepción Bonet de Luna

Publicado el 3.7.2022

La vida es como subirse a un barco

que está a punto de hacerse a la mar,

y hundirse.

Suzuki Roshi

Brilla la mente

en la tensión de un cuerpo

que disuelve la agonía,

y en la fuerza

y desmesura del paciente

que resiste al naufragio.

Luis Iruela

Paul Auster, cineasta y escritor estadounidense expresó: «La experiencia del poema no reside en las palabras en sí, si no en la interacción de esas palabras, la música, los silencios y las formas».

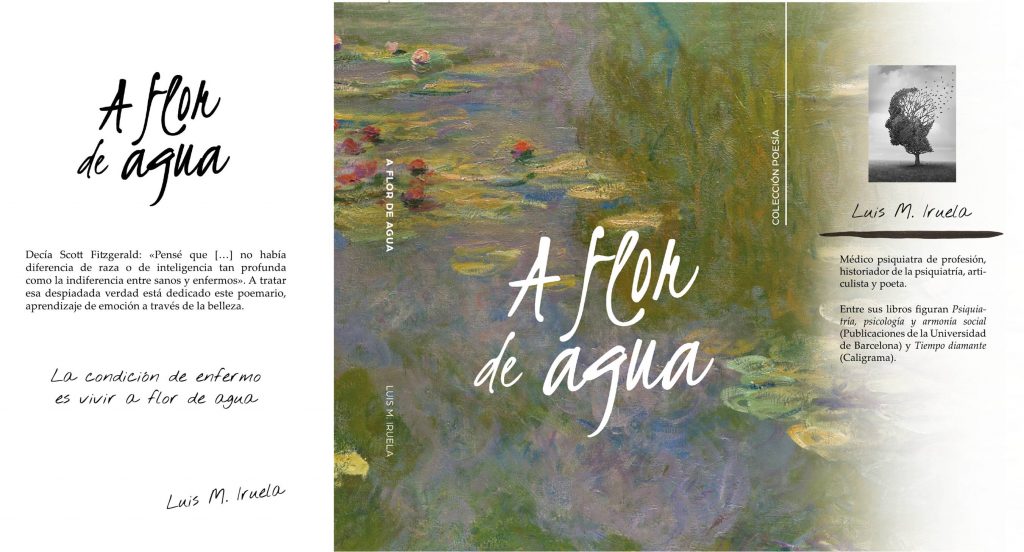

Luis Iruela, jefe de psiquiatría jubilado del hospital universitario Puerta de Hierro de Madrid aporta una portada de nenúfares, un cerebro arbolado deshojándose y unas plumas que flotan livianas, en las primeras páginas de su segundo libro de poemas titulado A flor de agua.

Publicado en 2020 por la editorial Caligrama (de Penguin Random House), coincide con la pandemia de covid-19, que aún nos asola.

Setenta y cuatro poemas, que tocan literatura, cine, enfermedad, memoria, cotidianidad del paciente ingresado, miedo, silencios, vida y muerte. Todo ello, acompasado con el paso de un tiempo que se mide en la pared de una habitación de hospital: «El día duda al amanecer, pero desde la aguja del cielo arriesga su claridad de renuncia, en un desenlace que en la pared espera…» («El día en la pared», p. 24).

En cada poema, uno puede presenciar desde la mirada objetiva y presente de Luis Iruela, lo que Scott Fitzgerald alguna vez escribió: «Pensé que (…) no había diferencia de raza o de inteligencia tan profunda, como la diferencia entre sanos y enfermos».

Ni un ápice de sensiblería en esta «despiadada verdad» dice el editor: «aprendizaje de emoción a través de la belleza».

Para mi, la belleza de los poemas reside en parte en el mito en el que vivimos inmersos: la búsqueda del sentido a la vida (a la enfermedad, a la diferencia coja, a la demencia, a la muerte).

Nos engañamos pensando que en este instante de consciencia, entre caos y caos o entre «ser y no ser», existe una desconocida (aún) ley de la física que explicaría este interludio que llamamos vida. «La luz de la muerte, en un caso clínico, eleva el pronóstico a la evidencia y hunde una vida en su noche inorgánica» («Espíritu de humor», p. 51).

Cuando morimos, cuando estos átomos organizados, que se mueven entre la fascinación y el sentimiento se dispersen en desorden, volveremos a ser inerte polvo de estrella, una vez más. («Estrellas en la noche de enero, tan clara como la misma noche permite. Nítidas en la altura profunda y en el profundo descenso. La enferma escucha su brillo…» («Estrellas de enero», p. 23).

Todo aquello que formó una mente particular y su rosario de días con sentido, se irán también y lo perderán («¿Puede desvanecerse una vida que ha dedicado a vivir tanto esfuerzo?» («Remanencia», p. 45).

Solo resucitará en otros seres, buscando el significado de su propia vida y de lo que los residuos de la memoria de la nuestra les aportó. «Es de excelente suerte, que uno tenga todo el verano para morir»… de John Stuart Mill que encabeza el poema «Un verano para morir» (p. 11).

En los parques de Madrid

En el poema «Ortografía» (p. 42), la nota con faltas de una enferma intubada en intensivos, «Alludame a vivir», recuerda la soledad de los personajes y la frialdad de color de Los noctámbulos de Edward Hopper («A esa hora en que la noche no avanza (…) La noche cerrada refleja la luz de la UCI. Luz que empalidece los rostros cercanos…»).

Incomunicación y silencio escrito en «Diario del enfermo» (p. 50): «Mientras, anhelamos contar nuestros secretos, aunque no haya un oído que acceda a comprenderlos».

Secretos que permanecerán para siempre silenciados como en La muerte de Ivan Illich, porque el propio enfermo accede a participar en la «conspiración del silencio», para no incomodar o entristecer a su familia: «las quejas silenciadas por encantadoras sonrisas, han de guardar su miedo detrás de la mirada» («Silencio, exigido por sonrisas», p. 62).

Corriendo esta mañana por los parques de Madrid agostados por el calor, donde hace unas semanas los dientes de león, las margaritas, las amapolas y el verde lo llenaban todo, me ha venido a la cabeza el poema «Depresión anestésica» (p. 74): «Convertida en razón pura, observa la conducta del hombre deformado, que ante el mal, dibuja la flor que aún recuerdan sus ojos».

Los dientes de león y las amapolas que dispersaron ya sus semillas y que existieron por la misma extraña razón que yo. Por las mismas leyes de la física.

Me ha parecido milagroso y sorprendente que este azar impar y asonante de los momentos que habitamos, nos permita asombrarnos y disfrutar del cielo, el olor a tierra mojada, la frescura del viento y la sombra de los árboles.

Mientras de fondo suena el Love so Strong de los Rolling, me viene a la memoria el nenúfar bellísimo saliendo con dignidad «a flor de agua» de un fondo de barro.

Me basta este «no saber», esta serena incertidumbre del Dr. Iruela, que nos muestra 74 formas de «mirar como un principiante» (o «como un niño indistinto del mundo ilimitado», p. 55), porque puede que eso sea el sentido. El sinsentido.

Porque un artista nunca sabe del todo. En el momento que sabe, empieza a morir un poco. Y así, de alguna manera adivinamos. Sabemos que podemos estar equivocados, pero damos salto tras salto en la oscuridad mientras la enfermedad llega y empezamos a comprender lo que esta distinción significa.

***

Concepción Bonet de Luna es licenciada y doctora en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en pediatría. Becaría en Boston y Tufts University, máster en ética y también en psicoterapia breve. Excantante de un grupo de rock madrileño en los años 90.

«A flor de agua», de Luis M. Iruela (Editorial Caligrama, 2020)

Concepción Bonet de Luna

Imagen destacada: Luis M. Iruela al extremo izquierdo de la imagen en un coloquio con Cristina Rosenvinge.