La literatura sirve para no sucumbir antes de tiempo, y como no hay alternativa para erradicar su misteriosa obsesión y vigencia, comprendemos finalmente que ella siempre salva, y de que a muchos los saca de su enajenación y a otros los sumerge en la vida de los demás, en esa existencia donde todos somos uno.

Por Juan Mihovilovich

Publicado el 13.10.2022

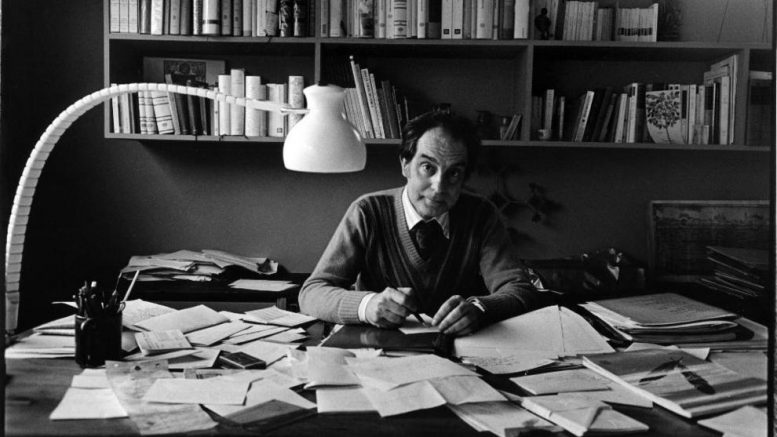

«Las cosas que la literatura puede buscar y enseñar son pocas, pero insustituibles: la forma de mirar al prójimo y a sí mismo, de atribuir valor a las cosas grandes y pequeñas, de encontrar las proporciones de la vida, el lugar que en ella ocupa el amor, así como su fuerza y ritmo, y el lugar que corresponde a la muerte, la forma de pensar en ella o no pensar en ella, y otras cosas necesarias y difíciles, como el tiempo, la piedad, la tristeza, la ironía, el humorismo».

Ítalo Calvino en La médula del león

Cuando intento responder a la pregunta: ¿para qué sirve la literatura?, del catedrático francés Antoine de Compagnon, las primeras imágenes que afloran a mi memoria son las de aquellos lejanos días de infancia cuando a los ocho años leía Genoveva de Brabante al amparo de la noche, iluminado por una vela exigua en nuestro dormitorio de niños.

Era una lectura de ficción extrañamente realista y mítica a la vez, donde la fantasía me introducía en un ambiente inexpresable, un universo de leyenda en que la magia del sufrimiento y la redención humana se entremezclaban ante los ojos maravillados de mi niñez.

¿Cómo olvidar más tarde cuando en clases de primaria leíamos en voz alta «El vaso de leche» de Manuel Rojas y sentíamos que la soledad individual y el dolor del mundo se posesionaban en ese joven hambriento que regresa en busca de sí mismo, con la angustia de la pérdida familiar y ese amor circunstancial de una desconocida que se compadece de su necesidad y lo ama en un instante porque ve en él a un hijo propio?

Entonces la conformación del mundo no era sólo ese egocentrismo inconsciente girando sobre sí como suele ocurrir en la cosmogonía infantil. Había otros escenarios que excedían nuestra comprensión y empezaban a ser revelada en libros y folletines que algunos leíamos obstinadamente.

Por supuesto, no todos accedíamos en las familias a proveernos directamente de la lectura. Pero allí estuvo un compañero de banco, en cuya esa casa había cientos de revistas que facilitaba los fines de semana para que yo recreara las fábulas de esos personajes de certezas y fantasmagorías.

Ellos se erigían como un baluarte de los encapsulados sueños en las noches de invierno con temperaturas bajo cero grados en mi ciudad natal, una Punta Arenas adormecida y somnolienta que me despertaba con las repetitivas novelas de vaqueros de Marcial Lafuente; de Corín Tellado y sus relatos sensibleros; con las intrigas de Poirot y Agatha Christie; hasta llegar a los primeros clásicos: Vallejo, Neruda, Rulfo, Mistral, Cortázar y las apasionadas lecturas de Shakespeare en el segundo piso de la biblioteca pública a donde huía de las aburridas clases de matemáticas en la educación media de la época.

Por ende, pasar de la lectura a la escritura era una consecuencia natural y obvia. Allá, en las incontables páginas leídas fulguraba la vida auténtica que el limitado espacio adyacente se esmeraba en negarme y negarnos por extensión.

Era evidente que había individuos que debería personificar. La realidad suele ser más dramática de lo pensado y ella nos traía de un solo golpe, como un parto indeseado, la presencia de seres desarraigados, desprovistos de la mano de Dios: pordioseros, enajenados, seres mendicantes, mujeres golpeadas y descalzas que se estacionaban en las esquinas y simulaban hablarle a un cielo intruso e insólito.

¿Quiénes eran aquellos seres de carne y hueso que habíamos desdeñado hasta antes de las primeras lecturas? ¿Cómo salieron tan intempestivamente desde las sombras y los libros? ¿O estaban allí desde siempre ocultos al ojo avieso que los ignoraba por ser un mal innecesario? ¿Había más dolor dentro o fuera de los textos literarios? ¿Cómo transmutar a esos seres indefensos, desvalidos, y dotarlos de una dignidad de la que parecían carecer?

Los personajes de una novela infinita

Entonces escribí. Y comencé a hacer literatura. O ellos concibieron una literatura emergente por exigencia propia. Era necesario inmiscuirse en sus excentricidades, sus conflictos, sus desajustes mundanos, procurando que fueran más reales que la propia irrealidad que se me antojaba vivían diariamente. Crecí con ellos y ellas en mi interior.

Y a medida que pasaba por las diversas etapas de mi desarrollo individual, iba redescubriendo que todos éramos de algún modo los personajes de una novela infinita. Cada uno constituía un eslabón de esa cadena extendida por un firmamento de múltiples dimensiones que me esforzaba en relacionar.

En paralelo se sucedían, los ideales de juventud, los fenómenos históricos, las contradicciones sociales, los conflictos políticos y el retroceso de una democracia que se entendía a medias. La vida, en el país de los antiguos sueños, se desmoronó como un castillo de naipes y el miedo nos acosó por doquier. Costaba asumir y entender que la muerte nos visitara a diario con su lenguaje torturador e incomprensible.

Y en esas disquisiciones, coincidentes más tarde con las invariables búsquedas personales, donde las opciones políticas se conjugaban con las espirituales, las preguntas y respuestas filosóficas sobre la existencia humana se confabularon para que desistiera de mi empeño creativo por un lapso de varios años.

¿Qué sentido tenía escribir si el mundo se caía a pedazos? ¿Era patrimonio exclusivo hacer uso de la literatura mientras el dolor se entronizaba en las calles y las casas y el contrasentido de la historia nos parecía llevar, irremediablemente, al despeñadero?

Recién se asimilaba a tientas lo que era una dictadura. ¿Para qué escribir y sobre qué? ¿Por qué debíamos hacerlo? ¿Cómo superar la autocensura, la estrechez de un diccionario proscrito donde las palabras fraternales carecían de sustancia?

Pero fue necesario e hicimos literatura. Descubrimos el horror y nos quedamos ensimismados frente a una máquina de escribir que reemplazó el cuaderno de notas. Y, de pronto, en el clímax de la hecatombe cotidiana, reapareció la lucha por recuperar la libertad y con ella el mundo olvidado, esa otra forma de vida, que se iba asociando progresivamente al imperio feroz de un capitalismo a ultranza y la manipulación desembozada de una tecnología espuria.

¿Era de nuevo una invitación para escribir o enmudecer buscando algún verdadero sentido a esos maravillosos universos vislumbrados en la infancia y en la adolescencia? En ese itinerario algunos optamos por la política, la lucha por los derechos humanos y hasta por los votos religiosos. Dios se hallaba parapetado tras las caídas de los muros y nos interpeló con su nueva y engañosa presencia.

Y no pocos abandonamos temporalmente a la literatura. De repente no era imprescindible e ingenuamente creíamos reencontrar el camino auténtico antes de la muerte, ese sendero algo novedoso y con un engañoso tufillo de eternidad que nos sedujo en medio de un materialismo envolvente.

La realidad en ocasiones, es demasiado asfixiante, y aun así no especula ni interpreta. Quienes lo hacen somos nosotros, agobiados por una naturaleza que se esfuerza en dominar antes que ser dominados, jugamos nuestros papeles queriendo que la historia colectiva no nos deje a la vera del camino, en tanto suponemos que nuestra personalidad se puede metamorfosear según sus apetitos más primarios.

Es allí cuando lidiamos con parte de nuestras inconsecuencias diarias. Por un lado, la ausencia de expectativas de una generación que se durmió al amparo de una Dictadura y, por otra, la imperiosa exigencia de no sucumbir ante ella y sentirnos completamente derrotados.

¿Cómo dejar de escribir o cómo hacerlo si la incertidumbre era nuestro sino cotidiano? Había que superar los resabios de un período agobiante. Y lo hicimos, de alguna extraña manera lo hicimos. Premunidos de nuestra única forma de sobrevivencia hicimos literatura, silenciosos, embebidos como estábamos de nuestras carencias, que no eran ni más ni menos que las carencias generales de un país subsumido en su letargo.

Y allí, en la penumbra de aquellas celdas mentales alzamos nuestras palabras coartadas por el miedo de ser un día descubiertas.

Un libro inventado en la porfía del silencio

Pero la insistencia nos permitía seguir vivos. La literatura era el bastión, nuestra forma de salir a cara descubierta con un libro inventado en la porfía del silencio. Aquello que en secreto buscábamos también nos buscaba de algún modo casi místico.

Y volvíamos entonces a escribir, a cada instante, tras cada observación. Retomamos el ordenador luego de años de enclaustramiento voluntario y de silenciosa espera activa. En el siquismo individual vivía también el siquismo colectivo, o a la inversa.

Un torrente de imágenes reaparecieron como sacando historias y personajes de una insaciable caja de pandora.

Y sentíamos que revivíamos. Que la literatura era todavía la espada que abría el futuro porque se erigía en la soledad abismante del presente. Y ella nos sacudía de los hombros para mirarnos con una sonrisa irónica que desafiaba nuestro ostracismo para sacarnos a la luz desde un inútil y transitorio olvido.

Y asumíamos que siempre habíamos escrito. Que vivíamos escribiendo a diario así ignorásemos que lo estábamos haciendo, cada quien, en su metro cuadrado, esbozando aquello que un día nos haría de nuevo libres, porque fue imposible que mataran nuestro interior.

Concluimos que nada externo tenía sentido si no nos aferrábamos de nuevo a esa pasión inigualable con que un escritor honesto asume la literatura como propia, aquella que nace y se reformula a cada instante en un cuento o una novela permanente.

Y creo que muchos nos dijimos que sí, que valía la pena.

Que la literatura servía y sirve para no sucumbir antes de tiempo. Y como no hay alternativa para erradicar su misteriosa obsesión y vigencia comprendíamos finalmente que ella siempre salva, aunque no supiéramos bien de qué.

Y que a muchos los saca de su enajenación y a otros los sumerge en la vida de los demás, en esa existencia donde todos somos uno y en incontables ocasiones nos parecemos tanto que simulamos ser distintos y distantes para olvidarnos un momento de nuestra identidad, aquella donde el verdadero humanismo nunca pierde sus atributos.

Concluí, que la literatura era una forma de vida, que era imperativo continuar escribiendo, así nada pareciera ser escrito, para que algo cambie dentro y fuera de nosotros.

Y ahora que miro hacia atrás me maravilla ver aún las figuras nítidas de Genoveva de Brabante y a ese joven extraviado ingiriendo un vaso de leche mezclado con sus lágrimas anónimas como símbolos de un lenguaje insobornable.

Por todo eso y por lo que a diario aún vivimos, siento que sí, que sin la literatura a menudo subsistiríamos a medias.

Ese es su valor. Esa su medida. Y no es poco en el recuento.

***

Juan Mihovilovich Hernández (Punta Arenas, 1951) es un importante autor chileno de la generación literaria de los 80, nacido en la zona austral de Magallanes. Entre sus obras destacan las novelas Útero (Zuramerica, 2020), Yo mi hermano (Lom, 2015), Grados de referencia (Lom, 2011) y El contagio de la locura (Lom, 2006, y semifinalista del prestigioso Premio Herralde en España, el año anterior).

De profesión abogado, se desempeñó también como juez de la República en la localidad de Puerto Cisnes, en la Región de Aysén, hasta el mes de mayo de 2021. Asimismo, es miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua y redactor estable del Diario Cine y Literatura.

Juan Mihovilovich

Imagen destacada: El escritor italiano Ítalo Calvino, en su despacho.