A fines del próximo mes de abril se presentará en sociedad la nueva novela del escritor chileno Nicolás Poblete Pardo, una ficción que de acuerdo a sus primeros y críticos lectores, responde a las coordenadas estéticas de una narración inspirada en «machos» sentenciados a la más terrible de las sanciones nacionales: la indiferencia.

Por Pablo Illanes

Publicado el 11.3.2024

Corral es una novela cuyas imágenes (como el terror en aquellos insondables ojos) se quedan largamente impregnadas en la memoria, esa que a Nicolás Poblete (1971) le sirve de espejo y pantalla para proyectar un relato que atraviesa el thriller político, la novela negra y hasta el folk-horror con la seguridad que le brinda su prosa impredecible.

Este es un relato de machos condenados al peor de los castigos, la indiferencia, y de seres incomprendidos que viven relegados por culpas que no asumieron.

Historia y masculinidad tóxicas sirven de códigos para un ajuste de cuentas a la chilenidad más horrorosa, un juicio literario en clave noir, una disección sin anestesia al corazón de un país perpetuamente acorralado por sus propios miedos.

Capítulo: «La mujer de los lobos»

Nelson se ha quedado pensando en los cuadros de la señora Ernestina. Esa vez, cuando fueron a su casa y conoció también a Kevin, habría jurado que la pintura que más lo atrajo era una reproducción de unas rocas bien compactas, un morro. Solo cuando ya estaban por irse, entendió que se había equivocado, se había confundido. El cuadro lo había engañado.

Hoy es domingo y la peluquería ha funcionado hasta las dos de la tarde. En su habitación, Rolando practica su trompeta, privilegiando notas breves y altas, haciendo zumbar sus labios y evitando las pulsiones que requieren las vibraciones más bajas. Está muy consciente de su postura y evita inflar las mejillas al tocar en el registro más alto y así mantener una corriente de aire veloz. Trata de no soplar solamente con sus pulmones, cosa nada fácil. Nelson escucha la melodía, estirado en su cama, en la sala de estar. Ha apagado su celular para apreciar la música. Juanjo grita desde el primer piso: «¿Vamos? Ya cerré».

Baja las escaleras y ve que su padre ya ha barrido el piso y ha volteado el letrero que ahora lee: «Abierto». Juanjo y Nelson esperan a Rolando en la vereda. Juanjo verifica que las cortinas no impidan leer el letrero desde fuera («Cerrado») y se pregunta si es necesario buscar un paraguas.

«¿Esos cuadros, la señora Ernestina los pinta sola? Quiero decir, ¿ella?», pregunta Nelson.

«Sí, se dedica a eso. Y los vende. Una vez al año hace una exposición en el mercado, pero el año pasado no hizo nada». Juanjo posa una palma en el hombro de su hermano cuando sale a la calle y Rolando ya ha cerrado la puerta.

«Antes era dos veces al año», dice Rolando. «¿Viste los que hay en la peluquería? Estaban ahí cuando nos cambiamos y ella nos pidió que los dejáramos ahí. Son bonitos y ella saca su plata en las ventas. Tienen su valor los cuadros. Claro que su patrimonio viene de las rentas, de sus propiedades, de cuando estaba casada…».

Caminan por la angosta vereda, que está húmeda y salpicada de charcos en las depresiones del pavimento. Juanjo y Rolando van uno al lado del otro; Nelson, un paso detrás de ellos. Juanjo mira hacia el cielo para evaluar la posibilidad de más lluvias.

«Sus pinturas son imitaciones de las que hacía Pacheco Altamirano, pero a su propio estilo Valdiviano», comenta Juanjo.

«Sí, son ‘marinas’. Así llama a esas pinturas con el río, los lobos, botes, el mercado…». «La mujer de los lobos», murmura Nelson.

«No la llames así, Nelson», dice Juanjo girando su rostro hacia su hijo, sin parar de caminar.

«¿Por qué? ¿Le molestaría?».

Doblando la esquina, Rolando dice: «No, no creo que le molestaría, pero igual…».

«¿Y dónde vive Pacheco Altamirano?», pregunta Nelson. «¿Lo conocen?».

Juanjo y Rolando ríen al unísono. «Compremos pan», dice Juanjo. «¿Qué más necesitamos? ¿A qué hora partes a Corral mañana, Nelson?».

«No, si es un pintor antiguo chileno, murió hace mucho. Es un clásico», explica Rolando, parando un instante y jadeando. «Cigarros. Pastillas de menta», dice. «Un encendedor también».

«Ah… mañana a las 6.30 de la mañana salgo, papá».

«Pucha qué mala suerte, está cerrado el almacén», dice Rolando, deteniéndose de golpe, respirando entrecortado y encorvándose momentáneamente. Sus palmas hacen contacto con sus rótulas. Inspira.

«¿Vamos al supermercado?», sugiere, pensando en la alternativa más cercana, pero su hermano aprovecha la oportunidad para proponer una caminata más larga, hacia el mercado fluvial, donde podrá encontrar no solo lo que necesitan, sino una variedad más amplia de frutas, verduras, mariscos y pescado.

En el mercado los precios son más bajos y, ahora que su hijo está viviendo con ellos y se alimenta como es de esperar en un joven de su edad, saldrá más a cuenta adquirir los víveres allí. Además, piensa que, mientras más paseos promueva para ventilar a su hermano, mejor le hará.

Aunque Rolando ya expresó su deseo de dejar de fumar, Juanjo sabe que esa es una promesa que ha hecho antes. Así y todo, no puede sino seguir intentando e incentivándolo a su manera.

En el mercado también encontrará flores a buen precio. Quiere regalarle un arreglo a Wilma, a quien verá al día siguiente y, espera, regularmente, si todo sale bien… Está pensando en que va a hacer una excepción y se va a gastar la plata ganada hoy en los cortes de pelo para comprar congrio y cocinarlo como tanto le gustaba a Nelson.

Los tomates no son lo mismo en invierno, pero igualmente una ensalada de cebolla, cilantro y algún tomate decente que encuentre en el mercado, serán un acompañamiento ideal para el congrio frito.

«No, mejor vamos al mercado, así paseamos un poco más. No parece que vaya a llover mucho», dice Juanjo dándole tiempo a su hermano para que asimile la oferta. «¿Sí, Nelson? ¿Hijo?».

«Sí, claro, papá», responde Nelson, mirando a su tío, quien permanece dubitativo.

«¿Tan lejos?», reclama Rolando. «Yo creo que en el supermercado encontramos de todo».

Juanjo pasa un índice por su tabique. En el dorso de la nariz la yema frota el bulto de esa fractura antigua que lo dejó con un aspecto inesperadamente atractivo. Ni él ni su hermano podrían considerarse hombres apuestos, aunque sus cuerpos aún ostenten una figura equilibrada y moderadamente atlética. Juanjo aprendió a valorar su nariz quebrada o, más precisamente, aquel pequeño promontorio que transformó su perfil griego en uno exclusivo, individual, original, cuando algunas mujeres lo halagaron. Wilma también aprecia su nariz, se lo ha dicho.

Ha palpado la nariz con sus propios dedos, admirando esta «cicatriz de guerra», como la llamó. La fractura ha favorecido una composición seductora en su rostro. Los ojos asimétricos, que Nelson heredó con mucha más intensidad, parecen atenuarse con la interferencia en su nariz. En consecuencia, las desproporciones se han mitigado para conformar un semblante especial; no armónico, pero provocador en un sentido exótico.

«Ya, pero es que quiero comprar pescado. Huevos también. Y harina. Quiero hacer congrio frito. No le hemos hecho la bienvenida a Nelson, una bienvenida como corresponde».

Nelson sonríe, baja la cabeza, sin decir nada. Rolando mira hacia el cielo. Dice: «Bueno, sí. No creo que llueva. La verdad es que necesito caminar un poco más. Cada día, un poco más». Su tono es de concesión, incluso gratitud.

Además, le entusiasma la idea de un congrio fresco. El único pescado que han comido últimamente es atún en lata, y ese sabor químico, que permanece durante horas como una toxina en su lengua y contamina hasta su orina, transformándola en una punzante emulsión, nunca le ha gustado realmente.

Caminan, conformes con el acuerdo al que han llegado entre los tres. Juanjo piensa que las flores las dejará para mañana mismo. No quiere estropear este ánimo festivo añadiendo el elemento Wilma, pues sabe que Rolando aún no se hace a la idea de una… compañera para su hermano, aunque «compañera» es tal vez un deseo lejano, demasiado ambicioso. Solo el tiempo dirá si Wilma está dispuesta a… acercarse más a Juanjo.

Por su parte, él tiene clarísimo que es ahora el momento de formar una alianza, antes de que sea muy tarde. Es una suerte que Wilma sea levemente mayor que él, porque eso significa que no se puede regodear mucho, si es que quiere conseguir una pareja.

La diferencia de edad entre ellos, piensa Juanjo, puede saldarse con la diferencia entre sus patrimonios. Claro que «patrimonio» es una palabra que solo podría usar ella para hablar de sus bienes. Él no solo no tiene ahorros; de hecho, lo único que tiene son deudas.

Mientras Rolando y Juanjo se internan en el mercado, saludando a conocidos e intercambiando breves informaciones con los puesteros, Nelson pasea por el borde del río Calle-calle, un lugar hermoso como pocos. ¡Cómo fue a cambiar este paisaje por la asquerosidad de Santiago!

Nelson escucha a su tío regateando en uno y otro puesto; desde uno de los peldaños que conducen al río mismo, Nelson ve a su padre seleccionando pescados de las cubetas colmadas de hielo triturado. Siente una profunda gratitud por su padre, por su tío, y se le llenan los ojos de lágrimas emotivas cuando piensa en el cariño que hay detrás del banquete que le prepararán.

Baja dos peldaños más, hace un par de sentadillas; luego, varias más. Este arrebato de emoción lo enfrenta con ejercicio. Nunca ha sido bueno para demostrar sus sentimientos y jamás ha llorado frente a su padre. Además, este es un llanto distinto… Nelson está frente a las embarcaciones que ofrecen paseos por la zona. No se ha percatado de que su despliegue deportivo ha llamado la atención de una mujer, quien lo interpela en voz alta:

«Hola, lindo, ¿cómo está? ¿Anda paseando? Oiga, ¿quiere navegar en una lancha por el sistema fluvial? Es precioso, le va a encantar. Aproveche que hoy está despejado. Le hago precio a usted. Le hago precio».

Nelson observa a la mujer: unos cuarenta, cuarenta y cinco años, pelo largo desgreñado, ojos verdes enrojecidos. A pesar del frío que impera en la ribera del Calle-calle, Nelson siente la transpiración en sus axilas y en su espalda. La larga caminata, más su serie de ejercicios, han acalorado su cuerpo. Nelson sabe que su postura es rígida, en control y atenta.

«Buenas tardes. Gracias, pero no estoy paseando».

Los ojos verdes sonríen con malicia o seducción; con burla: «Ya, mijo». Y, tras un instante de exploración, los párpados se estiran, los superiores descienden, transforman su mirada en suspicaces ojuelos: «Tú andabas paseando con la mujer de los lobos el otro día, ¿sí? Eras tú… sí, eras tú. Esos ojos…».

«¿Perdón? ¿Cómo dice?».

«No, no pasa nada, mijo. Si ella es amiga mía. Es amiga de todos acá. ¿Es… pariente tuya?».

Un impulso audaz, raro en él, le hace afirmar: «También es amiga mía».

«Ah ya… claro». La mujer duda, piensa en retornar a la cabina de su embarcación, desde la que ha salido para evaluar a este potencial cliente, entendiendo que al joven no le interesa el recorrido por Isla Teja ni pasar bajo el puente elevadizo Cau Cau, pero el recuerdo de esa noche, mientras ella anclaba sus lanchas con las cuerdas, cuando vio a la mujer de los lobos con su balde y a este joven, indudable, detrás, una tercera figura añadida a la clásica dupla de la señora Ernestina y Kevin, la mantiene en el lugar y le hace persistir en su punto.

«¿Y eres amigo de Kevin también? Nosotras acá somos íntimas de Kevin».

Nelson retruca, como aprendió cuando no tienes por qué responder a una pregunta, ya un poco molesto: «¿Y usted la llama así? ¿La mujer de los lobos?».

«Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no la iba a llamar así? Ya te dije que somos amigas. Mira, me tengo que ir, pero déjame contarte que hace unos años, cuando llegaron las orcas para cazar lobos, muchos se adentraron por el río. La mujer de los lobos recibió su nombre ahí, porque en un momento se vio cómo los lobitos la rodeaban, sin abalanzarse sobre ella. Esos lobos son peligrosos, pueden atacarte, los niños son especialmente vulnerables. Una vez una niñita estaba sentada en la baranda, ahí mismo donde estoy apuntando, esperando a que su papá le sacara una foto. Ella reía, posando y, en un momento, en un flash relámpago, un lobo saltó desde el río y la agarró por la polera, por la espalda, y la tiró hacia el agua en un santiamén, y ni te cuento. La gente es porfiada, no importa cuánto les advierta uno, no entienden. Pero ese es otro tema. Lo que te digo es por qué a mi amiga yo la llamo como la llamo, porque así fue. Ya sé que su nombre es Ernestina, pero, si hubieras visto lo relajada que estaba esa vez. Hasta se reía, y los lobos hicieron una ronda en torno a ella, sin embestirla, estirando sus lenguas como para lengüetearla. Fue increíble, y eso que ella no andaba con ese balde que a veces lleva. Yo no me habría atrevido a eso, además, ¿sabes el olor que tienen esos lobos? Una cosa es olerlo desde aquí, y otra tenerlos encima. Con todo ese pescado, sus tufos son una cosa horrible, imagínate estar rodeada de una manada de lobos, todas esas fauces… Por eso te preguntaba, porque siempre viene por acá para alimentar a algunos lobos, por la noche. Fíjate, yo también la he acompañado algunas veces, porque me quedo hasta tarde acá. A veces hasta duermo en la cabina, pero no en invierno, solo en verano. Y, bueno, si tú también eres amigo de ella, te habrás fijado en algo bien loco…».

«¿Qué cosa?», interviene Nelson, más por un repentino respeto que por interés. La idea que se había hecho de la mujer ha mutado radicalmente en estos pocos segundos de relato. Ahora entiende que el rojo de sus ojos no es producto de ninguna droga, ningún efecto del alcohol; es mero cansancio acumulado, falta de sueño, insomnio.

En este breve lapso Nelson se ha acercado para comprobar el aliento de la mujer, que tiene un dejo a té de hierbas. No hay rastro de hálito alcohólico, tampoco torpeza en sus movimientos. Adicionalmente, Nelson percibe una ineptitud en su propio comportamiento, esto lo han registrado esos ojos verdes, e incluso alcanza a captar que la mujer está siendo generosa, hasta cierto punto humilde, solo con el modo en que describe el bautismo de la mujer de los lobos.

«¿Has visto que las gaviotas la respetan y no se acercan mientras ella está con los lobos? Yo nunca he conseguido sacarme a las gaviotas de encima, pero con ella se quedan lejitos, mirando, esperando. Cuando termina de darles la comida a los lobitos, solo entonces las gaviotas vuelan, se arriman, para ver si pueden agarrar alguna sobra».

Nelson siente confusión, también recelo. Jamás se imaginó que alguien vigilaba sus movimientos, esa noche, junto a la señora Ernestina y Kevin. Dice: «Bueno, me tengo que ir».

«Yo también, pero te acompaño hasta arriba. Voy a agarrar alguna fruta», dice la mujer, volteando rápidamente para mirar hacia su lancha; luego llevándose ambas manos para amoldar su pelo hacia atrás, como si fuera a recogerlo con un elástico. Nelson se fija en las orejas de la mujer; ambos lóbulos tienen rajaduras elongadas que amenazan con dividir la piel en el extremo inferior.

Nelson comprende que la mujer es mucho mayor de lo que él ha especulado. Lo que alguna vez fueron mínimas incisiones se han vuelto, con el paso del tiempo y con el peso de cientos de aros, en perforaciones longitudinales, ahora curiosamente desprovistas de joyas.

Sube los peldaños hasta llegar a la explanada donde ve a dos hombres intentando corretear con palos a un lobo enorme que se ha internado entre los puestos de pescado. Se fija en el hocico romo y en las aletas con esos dedos entre los que hay membranas.

Con su mirada busca a su padre, su tío. La mujer de las orejas está detrás de él; ha subido también los escalones. Sonríe al ver la escena y se para al lado de Nelson. Dice: «Una vez subieron hasta aquí mismo dos lobos chicos que estaban atados por unas redes; estaban pegados los pobres por la cabeza con unos cordeles gruesos y no había cómo agarrarlos para soltarlos, estaban como locos. Y fue la señora Ernestina la que los pudo calmar, y sin ningún palo, nada. Ella fue la única que pudo acercarse para inmovilizarlos, y así fue que pudieron cortar las redes, pero si no hubiera sido por ella, los lobos se habrían matado a mordiscos ahí, tan desesperados estaban los pobres. Ahora sí que les vendría de perilla que ella les echara una mano con ese tremendo lobo».

Nelson jamás había reparado en la cantidad de lobos marinos en los bordes del río. Antes de irse a Santiago los lobos eran parte del paisaje; una presencia permanente. Pero ahora parecen haberse multiplicado exponencialmente. El pavimento comienza a plagarse de más y más cuerpos… Es posible también que solo ahora hayan entrado con más nitidez en su campo visual; en su mira.

Un lobo ha volcado un contenedor de basura y la explanada está regada por cientos de conchas de choritos, almejas, ostras. El olor a pescado se mezcla con el del agua clorada que han usado para limpiar los puestos, después de la jornada en el mercado fluvial, que ya finaliza.

La mujer comenta: «También me da risa cómo los lobos le lamen las manos a la señora Ernestina».

Recuerda la excursión nocturna, que ha sido atestiguada por la mujer de las orejas. Esa gaviota picoteando el ojo muerto de un lobo. Cuando la señora Ernestina se acercó al cadáver la gaviota batió sus alas y se elevó con un salto, para posarse sobre el lomo del animal, sin huir y esperando, en actitud de respeto, a que la mujer se acercara más.

La señora Ernestina le hizo un gesto a Nelson para que la siguiera y, cuando estuvieron al lado del lobo muerto, Nelson vio que el ojo sí había sido vaciado. ¿Cuántos picotazos habrá necesitado el pájaro para extraer el ojo?, se preguntó. La señora Ernestina se inclinó para verificar la cabeza de la enorme bestia.

Durante unos segundos permaneció contemplando el cuerpo, como si quisiera memorizarlo para un retrato, aunque Nelson sabía que, en cualquier momento, ella podía aparecer por el muelle, por los bordes del río, con su atril, para instalarse a dibujar, bosquejar y pintar sus cuadros.

«Hasta luego, y gusto en conocerla», dice Nelson, pero la mujer ya ha controlado su antojo por alguna fruta invernal, idealmente una pera, y regresa a su barcaza, saltando la línea de espuma en los peldaños inferiores de la escalinata de cemento, ya inundados por el agua creciente de la tarde, y que ocultará dos escalones más cuando la noche sea total.

Ya está oscuro cuando Nelson se une a su padre y tío para caminar de regreso a la casa. Al retirarse, Nelson escucha con mucha nitidez los chillidos de las gaviotas, llamándose unas a otras, avisando al viento del festín disponible en el borde del río. Nelson mira hacia atrás.

No muy lejos de ahí, Kevin, la señora Ernestina y Nelson contemplaron esa noche el cadáver de aquel lobo. El cuerpo era una masa cubierta por alas en movimiento; un manto blanco, vital, muy distinto a la mortaja albina que deja la nieve en los bosques de araucaria, en las faldas de la cordillera.

Nelson sintió el viento silbar entre él y la mujer de los lobos. La señora Ernestina miró hacia el cielo y plegó las alas de su echarpe, ajustándolas a la altura de sus pechos con el broche. Nelson agradeció el frío en su rostro, porque la temperatura había subido dentro de su cuerpo con la caminata, los peldaños, y con la sensación que le provocó saber que, dentro de la gaviota, en su buche o en su estómago ya, el ojo del lobo esperaba ser procesado como alimento.

Caminan ágilmente por las calles, todo lo rápido que permite la marcha desganada de Rolando. A Nelson le gustaría trotar, idealmente correr hasta llegar a la casa. Nelson recuerda al lobo, el descomunal cuerpo acariciado por suaves olas… Ser devorado por un animal mucho más pequeño, aunque fueran muchos pájaros, reflexiona. Ser un gigante, un lobo marino enorme, y no poder defenderse de una especie mucho más débil; había algo perturbador en esta ecuación.

***

Pablo Illanes Tapia (Santiago, 1973) es un escritor, guionista, periodista y realizador cinematográfico chileno, conocido por ser el creador de varias series y telenovelas de gran éxito.

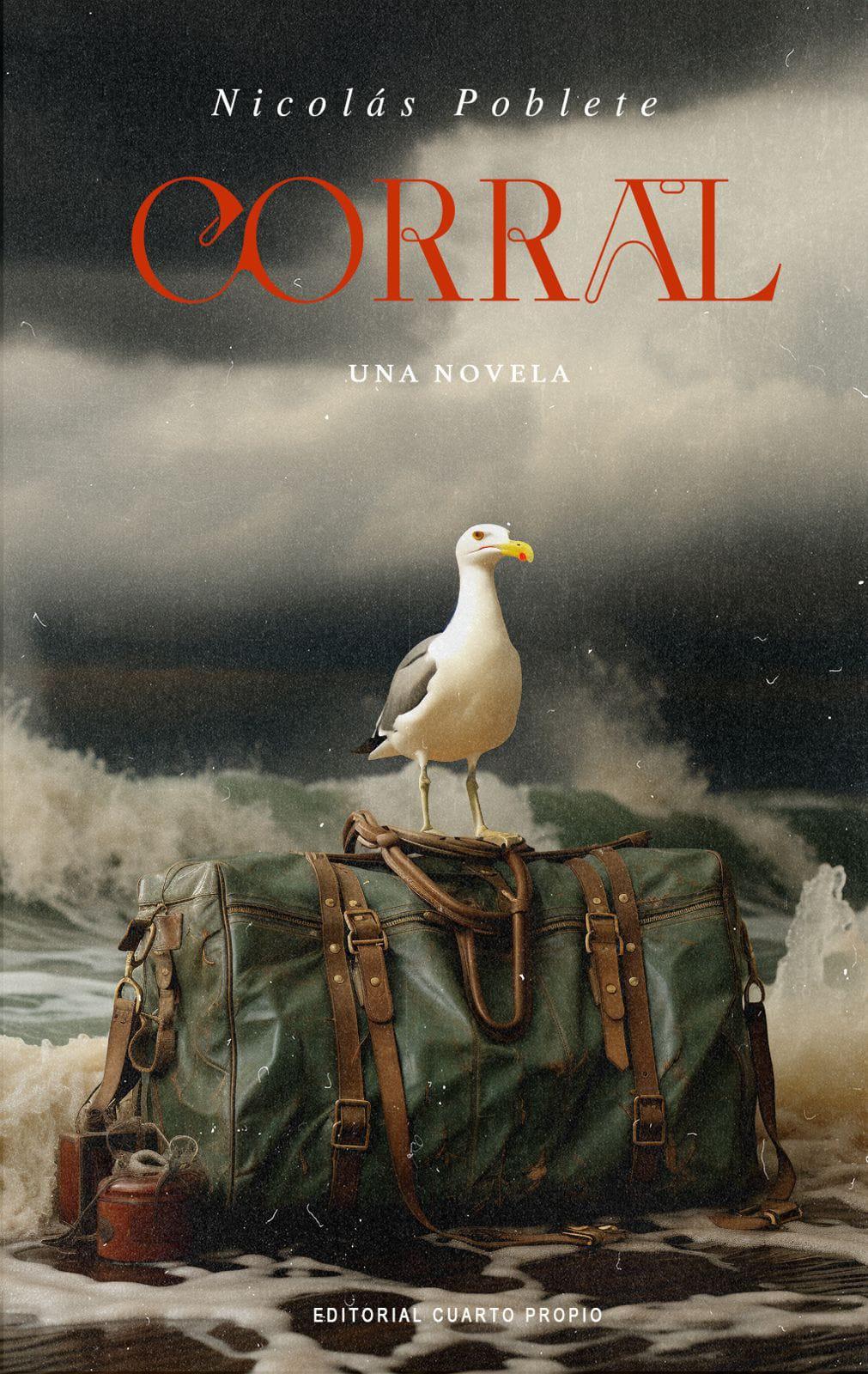

«Corral», de Nicolás Poblete Pardo (Editorial Cuarto Propio, 2024)

Pablo Illanes

Imagen destacada: Nicolás Poblete Pardo.