La ópera prima de la narradora y psicóloga chilena Claudia Jiménez responde a las señas estéticas de un conjunto de cuentos que convocan, que exigen, y los cuales obligan a ver entre líneas, con un lenguaje claro, sintético, y directo, que resumen las inquietudes existenciales de una femineidad que pugna por salir a flote.

Por Juan Mihovilovich

Publicado el 16.7.2024

«La voz artística es aquella que distingue a los seres humanos de los demás e identifica a cada uno en un universo totalmente único e irreemplazable. La voz es la huella digital del artista, su carta de presentación».

Universidad de Guayaquil

Claudia Jiménez Schmidt (Santiago, 1973) emplea el término «voces» para deletrear un amplio espectro del universo femenino, donde caben las interrogantes, las dudas, los manifiestos, los dolores íntimos, los deseos, los desequilibrios, las ansias de venganza, los desprecios, la ira, el ensueño, los anhelos, el erotismo, el sufrimiento, en fin, esa necesidad imperiosa de salirse de sí y contemplarse a la vera de un camino donde se ve la figura femenina dotada de una fisonomía que varía y que, paradójicamente, suele permanecer en su identidad esencial.

Ha dividido el texto en varios capítulos. El primero de ellos se denomina «Voces malqueridas, que se extinguen».

Aquí surge «Dividida», serio llamado de atención, y a pesar de querer huir de sí es, sobre todo, una búsqueda ávida de sí misma, sea a través de esa ecuación divisoria que la sustrae de su propio lugar e imagina su relación de pareja como el engaño real, que patentiza con la escena del marido infiel en una calle cualquiera, seguida de la felicidad de los amantes.

El engaño se hace visible y las ansias de acabar con él se traduce en la eventualidad de adquirir un arma que termine su agonía. Sin embargo, es la metáfora o el símbolo que le exige otra conducta, de ahí que conjetura al final con un disparo mentiroso, en la angustia de una verdad que le imposibilita vivir bajo la eternidad de la sospecha.

Después, en «Árnica» hay otra forma de dolor: el del abandono transitorio y culpable. El amante que no le escribe por petición de la propia mujer, que desea poner distancia de por medio y subyugar los deseos físicos. Su llamado, no obstante, es recíproco: habla ella o el amante o, finalmente, son voces reunidas y culpables que niegan ser lo que de veras son, que disfrazan la necesidad de la pasión con las máscaras de una normalidad fingida, cuando por dentro les corroe el mutuo requerimiento.

«Los hombres mentimos siempre», le ha dicho él en su primer encuentro. «Las mujeres no lo hacemos nada mal, también mentimos», responde ella. De ahí que el dilema se resuelve con la analogía de un moretón dejado en medio de la fogosa carnalidad: el árnica suaviza el dolor exterior, pero el interno no se irá fácilmente.

En «No me lo creo», la narración incursiona en un tema hoy recurrente: el de la pedofilia, o del abuso sexual de menores, tratado de una manera acomodaticia —si cabe el término—, es decir, a partir de un hecho que alude supuestamente a una amiga, planteándose la duda de su autoría, aunque se está refiriendo a una dolorosa experiencia personal, que concluye con un desenlace imprevisto.

Con la idea subyacente del delirio

Luego, está el capítulo «Voces fragmentadas, en delirio».

En este segmento, se encuentra uno de los cuentos relevantes: «Despierta», donde hay alusiones a contextos que se erigen bajo velos ilusorios, como es el caso de la protagonista que se diversifica en una película de Woody Allen, cuya actriz sale del filme y se aparece en su dormitorio en una fusión de identidad que impide, en principio, desligarse de su fantasía y que, a la vez, es el sueño que vive la actriz en una realidad paralela.

De ahí que, como allá en «Dividida», acá Lucía, la engañada, elucubra con la imagen de echar el automóvil sobre la pareja a la salida de la oficina del marido. Pero no sabe o no puede hacerlo. Y termina ingiriendo un par de pastillas y se duerme, dejando la inquietud de si en realidad despertará.

En una perspectiva similar se construye «De príncipes y princesas». Aurora sueña con un príncipe no machista, mientras se aparece en su habitación un Fauno que se autodenomina Hado Padrino, con quien se produce un atrayente y lúdico diálogo sobre los requerimientos femeninos de Aurora y las respuestas del Fauno, quien procura hacerle ver que, más allá de las vicisitudes femeninas, de ausencias y desencuentros, debe centrarse en su naturaleza, enfocarse en lo que ella de veras quiere y necesita ser.

Así, en «Ajena», se sigue con la idea subyacente del delirio, traducido en continuos flashbacks que traen a la memoria recuerdos de un inconsciente que se intenta manejar, pero que deriva en padecimientos ineludibles al amparo de una clínica que reproduce la declinación corporal y su entrada a un vacío representado por la desaparición material y el desvanecimiento paulatino de la voluntad.

Bajo el título del capítulo «Voces liberadas, sin filtro», se agrupan relatos de gran factura concatenada: «Pájaro en mano», evidencia los deseos contenidos de una mujer cuya insatisfacción sexual de pareja la lleva a querer estar al tanto del placer ajeno que, de un modo palmario, escucha por la pareja vecina a su casa y que hace ostentación de una pasión desenfrenada. En tal sentido desembocará en el acercamiento a ese hombre que representa aquello de lo que carece y que ansía experimentar.

De igual forma, otra narración lúdica es «Huincha», cuya obsesión protagónica no es sino medir, antes de cualquier relación sexual, el tamaño del miembro viril, en tanto expone su caso ante un siquiatra, cuyo silencio da pábulo para que la casual paciente de rienda suelta a sus alucinaciones que, invariablemente, terminarán con similar inquietud que la llevó a la consulta.

La necesidad de un afecto real y auténtico

Por último, en «Poliamor y otros demonios», se constata una imperiosa necesidad de comunicarse con el padre a través de «Cartas sin respuestas», dando a conocer una historia de vida que se contrae a cada instante con los requiebros amorosos de quien, en el fondo, pide ser oída, que su voz sea escuchada por aquél que ayudó a engendrarla y cuyo retrato, a pesar del cariño, es el prototipo del hombre que la protagonista ha querido superar.

De ahí que su vínculo sea la antesala del descubrimiento del amor, independientemente de que lo obtenga y lo exprese en más de un ser humano.

Entonces, se hace perceptible lo oculto, la exigencia que, siendo carnal, la supera y se colude con la necesidad de un afecto real, auténtico, que no subyugue su condición de mujer, que no la constituya en un apéndice varonil, sino en un complemento mutuo que excede la mera individualidad. Este es un cuento que hace de lo ascendiente y la descendencia una ligazón interesante y llena de matices que obligan a una esmerada atención.

Así como al inició de este libro se condensa el poema «Voces», que asumimos es una letra de canción, como una especie de postulado futuro, de voces que exceden la prisión femenina, el final lo cierra el texto «Voces que envejecen, y se atreven, un preludio de la crisis de los 50».

En suma, una voz novedosa en nuestra literatura reciente que convoca, que exige, que obliga a ver entre líneas, más allá de las sensaciones a flor de piel que conlleva su lectura, con un lenguaje claro, sintético, directo, que resume las inquietudes de una femineidad que pugna por salir a flote, que emerge desde una profundidad secreta y nos sacude con propuestas explicitas por una imprescindible emancipación física, y una ineludible e implícita liberación interior.

***

Juan Mihovilovich Hernández (Punta Arenas, 1951) es un importante autor chileno de la generación literaria de los 80, nacido en la zona austral de Magallanes, y quien en la actualidad reside en la ciudad de Linares (Séptima Región del Maule).

Entre sus obras destacan las novelas Útero (Zuramérica, 2020), Yo mi hermano (Lom, 2015), Grados de referencia (Lom, 2011) y El contagio de la locura (Lom, 2006, y semifinalista del prestigioso Premio Herralde en España, el año anterior).

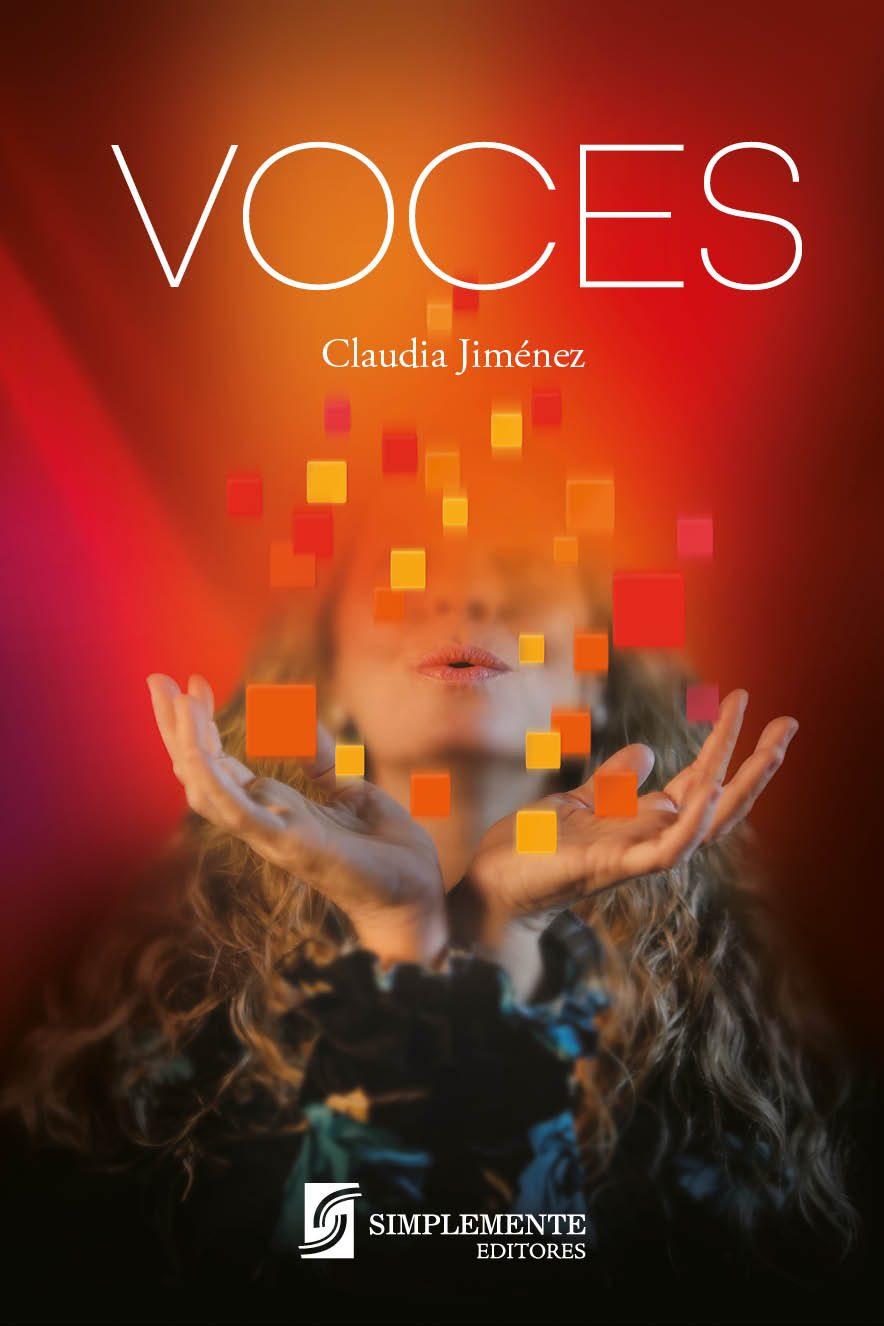

«Voces», de Claudia Jiménez (Simplemente Editores, 2024)

Juan Mihovilovich Hernández

Imagen destacada: Claudia Jiménez Schmidt.