En esta obra fundamental del enigmático realizador estadounidense —disponible para su visionado en la plataforma de streaming Max—, se evidencia con claridad, que tal vez vivir y amar sean los únicos motores que animan la vida del ser humano, sea uno banquero, policía o ladrón, y donde quizás, en definitiva, aquellos conceptos sean los únicos tópicos argumentales que ha manejado el ser humano desde siempre, en cualquier forma de arte.

Por Horacio Ramírez

Publicado el 15.9.2024

El cine ha sido siempre una gran maquinaria propagandística, especialmente en materia de cuestiones políticas y relacionadas, y aunque sea protestando por el orden establecido, vale el principio publicitario: «siempre es preferible que hablen en tu contra a que no hablen de ti».

Durante la Guerra Fría pudimos ver en marcha dos mecanismos de propaganda política: la soviética y la estadounidense. Una torpe, la otra astuta.

La torpe, por supuesto, eran las predecibles y aburridas estrategias de publicidad estatal de las que no escaparon ciertas literaturas como Estrella roja, una novela publicada en 1908 pero que adelantaba el comunismo tal como era en Marte (y cuyo héroe, no casualmente, se llama «Lenni»).

O películas como Aelita: reina de Marte (1924) dirigida por Yákov Protazánov, no muy bien recibida por las autoridades soviéticas porque el pretendido comunismo del planeta rojo terminaba siendo ilusorio, pero, como sea, estas películas o historias que abordaron el tema de la expansión comunista a Marte y otras bellezas por el estilo, no dejaban nada para la imaginación.

El cine estadounidense, en cambio, fue mucho más prolífico y sutil: su propaganda era —y sigue siendo—, en definitiva, mucho más creativa y divertida y llevó de las narices al público a apoyar o, en contados casos, a denostar, el sistema de control social americano.

Los héroes eran cowboys, seres de otros mundos ultra poderosos, detectives, militares o policías: todos agentes activos de control social. Y hasta la protesta terminaba dándole entidad a tal control con lo cual, elípticamente, se admitía el control público, sea por las buenas o por las malas.

En este sentido, surge el problema que anima a las ideas socialistas: la búsqueda de la igualdad. La monotonía arquitectónica e ideológica del régimen soviético comenzaba a parecerse cada vez más a la igualdad de los cementerios (aunque siempre alguna estatua nos dice que algunos están menos muertos que otros, diríamos con G. Orwell).

Las izquierdas igualitarias a través de un Estado omnipresente, no tienen en cuenta que la vida lo es porque vive de conflictos que surgen siempre de diferencias. Los sistemas biológicos (y la sociedad humana, en última instancia, es uno más de ellos) son sistemas más o menos estables, pero nunca equilibrados.

Cualquiera puede hacer la prueba: párese bien derecho, con los ojos cerrados, y verá que al poco tiempo estará oscilando hacia atrás y hacia adelante: las diferencias en cuanto a su relación con el entorno deben ser generadas por el propio cuerpo para poder mantener «el equilibrio» que no es tal, porque el cuerpo se la pasará «inventando» pequeñas caídas para poder seguir de pie: el cuerpo se mantendrá estable, oscilando, pero nunca equilibrado.

Un eventual equilibrio significará una inmediata caída, equilibrados están los muertos, no los vivos: por eso las ciudades igualitarias soviéticas tenían tanto de cementerio.

Una sociedad y sus conflictos

Ahora bien: ¿es preferible la derecha y el capitalismo para solucionar los problemas humanos? Sí, en cuanto asimilan el conflicto de las desigualdades como una dinámica intrínseca de cualquier forma de vida, aún la nuestra, desigualdades que siempre se buscan cancelar, pero que nunca se logra, ni jamás se logrará.

Es claro que la desigualdad es generada por un conflicto social, pero resulta evidente que como conflicto es indispensable para generar las inestabilidades que alimentan los procesos sociales: hay una sociedad viva sólo si hay conflictos.

Las comunidades humanas viven de caídas relativamente menores (la mayor parte de ellas tristes y dolorosas) para evitar el colapso final, lo cual lleva a que, por ejemplo, apenas caído el Muro de Berlín, el grueso de la gente saliera directamente huyendo hacia Alemania Occidental: un mundo lleno de desigualdades e injusticias, pero vivo.

En este estado de cosas es que comienzan a utilizarse verbos como esfuerzo, mérito o lucha. Pero el conflicto que estos verbos denuncian debe ser morigerado al máximo: no extinguidos. Esfuerzos, méritos y luchas no deben desaparecer jamás si queremos una sociedad que siga funcionando.

Pareciera, con esto último, que estamos diciendo que la sociedad de las injusticias capitalistas busca de algún modo alcanzar el igualitarismo de las izquierdas, pero no es así: buscan la menor disipación inútil de energía vital.

Aunque es cierto que en el capitalismo vemos drogados destruidos en las calles de las grandes urbes y ultramillonarios que hacen edificios monumentales propios, teniendo una buena vista del Central Park (donde un joven estará esa misma noche muriendo de una sobredosis), aunque esto sea cierto, no es menos cierto que hay importantes sectores sociales no estatales (o levemente estatales) que buscan desarrollar mentalidades altruistas.

Pero el altruismo de las derechas nunca podrá acabar con la realidad del egoísmo que anima a la sociedad capitalista. El altruismo por excelencia es el del llamado Estado de Bienestar filosocialista el cual, para poder seguir funcionando, tiene que hacer surgir sus propias diferencias.

Pero como parten de una ideología (rígida y ciega a la realidad), estas diferencias, en lugar de funcionar como lo hacen los ecosistemas naturales, o sea: asumiendo la realidad de la vida, operan agudizando los problemas que la falta de información generan en los complejos sociales igualitarios que quieren estar más allá de la vida.

En pocas palabras, y como decía Ortega y Gasset, una estupidez no se pude combatir con la razón sino con estupideces más grandes y más peligrosas: así surgen los camisas negras, las SS, las Stasi, las KGBs, los camisas café, etcétera.

Mientras, el control social capitalista es un autocontrol: avalar el control o denunciarlo es mantenerlo vivo y así sigue funcionando, no opera buscando la perfección ideológica sino la realidad de la dinámica vital de las sociedades.

Cuando, en cambio, el control social se ejerce desde una idea de perfección, se vuelve un Leviatán irrefrenable. En los Estados que buscan la igualdad a rajatabla se termina en dictaduras porque las sociedades siguen queriendo vivir y —consciente o inconscientemente— buscan distinguirse unos de otros: buscan la diferencia.

Pero la única diferencia que encontrarán será la de un Estado opresor y una comunidad igualada por la fuerza de las armas, la masificación y el adoctrinamiento de tales masas.

El hombre es un problema sin solución a no ser que se lo mate, el hombre vivo es un conflicto que camina y las estructuras públicas que lo han de controlar no lo son menos. Nada hay del todo bueno en un mundo capitalista y libertario, pero por lo menos hay más chances de seguir vivo, sencillamente porque es más realista.

La atmósfera de la «verdad»

Tenemos realismo y realidad como dos instancias intelectuales que quieren acercarse a la verdad, pero la verdad está más allá de la realidad. El realismo en la interpretación de lo que le pasa a una sociedad abierta a su dinámica vital y que, en general, busca reflejar algunos de los aspectos de la realidad.

1984 de George Orwell es el preclaro ejemplo de un comunista que se dio cuenta a lo que llevaban los igualitarismos. Y en el cine tenemos muchos más ejemplos de la vivencia de las diferencias e injusticias (inmoralidades) que la libertad de sistemas conflictivos deben vivir para poder seguir viviendo.

Así, hemos tomado un ejemplo de un clásico al que algunos ya llaman «viejo», y que pude ver personalmente en su día de estreno en Buenos Aires: Tarde de perros (Dog Day Afternoon) de Sidney Lumet (1924 – 2011) y filmada en 1975. Realismo que buscaba realidad y que insinuaba esa atmósfera de verdad que sólo existe por los momentos de una película o en cualquier obra de arte.

La historia que nos ocupa arranca en Brooklyn, Nueva York, en agosto 22 de 1972 a las 02:57 pm. Frente al First Brooklyn Savings Bank se estaciona un auto con tres hombres. Sería un robo que llevaría algo menos de quince minutos como mucho, pero que se extendió toda la tarde y que terminó apenas se hizo la noche de ese mismo día: una verdadera tarde de perros.

Lumet sostiene su excelente filme sobre varios pilares. El primero es el de la realidad diaria del distrito: una tarde más de gente trabajando en el puerto de cruceros de Brooklyn, en sus calles, en sus jardines, en sus comercios, con los pobres y con charlas de amigos, pero de repente estalla un verdadero circo mediático.

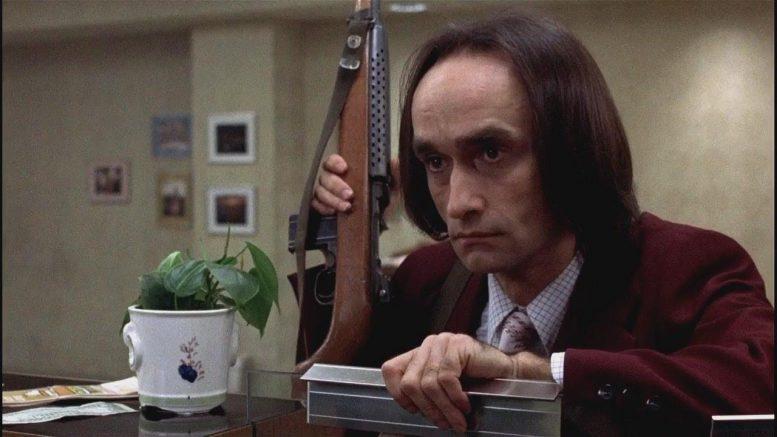

De los tres ladrones iniciales, uno defecciona a poco de iniciarse el atraco. Quedan para llevar adelante el robo dos ladrones inexpertos: Sonny Wortzik (Al Pacino), un excombatiente de Vietnam y exempleado de banco y Sal (John Cazale). Y a partir de allí, cada movimiento y decisión de los malhadados delincuentes tensiona más y más los diferentes hilos de la trama.

La idea era, con dos armas largas, tomar el dinero y fugarse, pero al ingresar a la bóveda todo comenzará a salirse de control. En efecto: el otro pilar de Lumet es no perder tiempo en preámbulos y meternos de lleno en la acción: a los cinco minutos de comenzado el filme ya estamos en medio del robo y a los diez, el primer desastre: no hay plata, apenas algo más de mil dólares.

Hasta que llega el minuto dieciséis de la proyección: llaman por teléfono a Sonny. Los ojos de Pacino se vuelven fiel reflejo del desastre: ya están rodeados por móviles policiales. Todo lo planeado acabó: ahora sólo quedaba el recurso de la negociación por medio de los rehenes: un portero, viejo y negro (John Marriott), las cajeras y el gerente.

La historia está basada en un asalto de hacía menos de tres años y en una particular historia de amor. Sonny es bisexual: está casado con una mujer vulgar, a la que quiere, y con quien tuvo dos hijos pero que, a su vez, estaba enamorado de León (Chris Sarandon), un homosexual trans con problemas psiquiátricos y a quien Sonny quería pagarle una operación de cambio de sexo con el dinero recaudado en el robo.

Con espectacular control de la trama, el extraordinario guion de Frank Roman Pierson (y por el cual ganara el Oscar) y la dirección de Lumet se consigue que el argumento crezca progresivamente en tensión, con algunas y breves y necesarias mesetas, pero que nunca decae.

Así, el espectador queda sumido en una pasiva incertidumbre de la cual no puede escapar: no se pueden establecer conjeturas acerca de lo que va a pasar desde la butaca: se está atado a la trama por situaciones desconcertantes y, entrelazados con maestría, con toques de humor siempre incompletos que no terminan de madurar y, que por lo mismo, no alcanzan a perturbar el sentido dramático de la cinta.

El primero de los cuales quizá sea cuando Sonny debe deshacerse de la caja de flores donde oculta su arma y ésta queda enredada en la cinta del envoltorio. Allí se nos da información acerca de la inexperiencia del personaje y de la tensión psicológica extrema.

De esta manera, el lenguaje coloquial de todos queda engarzado en una narrativa directa, sin elipsis ni flashbacks: todo es una incesante y contundente sucesión de hechos importantes. Es cine policial con toques de crítica social y cine de crítica social en un argumento policial, con la amenaza siempre presente de una sonrisa por el camino de la ironía y lecturas entrelíneas para pensar un paso más allá de lo que se ve a simple vista.

Vivir y amar, y no dejar de hacerlo

Otro pilar de Tarde de perros es el contexto social que vivían los EE.UU. a principios de los 70. Fueron años de hierro entre la Guerra Fría y los estallidos sociales internos. Asomaban aquí y allá secuelas de la guerra de Vietnam y los movimientos pacifistas que molestaban a los siempre belicosos políticos norteamericanos sean del bando demócrata o del republicano.

Estos movimientos exacerbaron los reclamos de grupos racistas y antirracistas, así como el de los activistas por cuestiones de género. La derrota en Asia fue desarticulando el poder político, el que recibió un golpe casi sin retorno con el desprestigio del escándalo de Watergate, dejando expuestos los abusos de poder contra activistas y políticos opositores —y aun propios— por medio del espionaje de los servicios de inteligencia.

Bajo esta atmósfera de desconcierto y resentimiento social trabajó Lumet parte del mensaje de su filme, pero no sin cierta ayuda de un momento de espontánea inspiración: en un momento, cuando Pacino debe salir a la vereda del banco y enfrentar a las autoridades y al público que se había amontonado, un asistente de dirección le murmura:

—Grita Attica.

—¿Qué? –pregunta Pacino.

Y el asistente insiste:

—Adelante, grítalo al frente de la multitud afuera. ¡Attica!, hazlo.

Pacino obedece y se logra uno de los momentos de violencia verbal más intensos de la película. Recordemos que la rebelión de los prisioneros de la cárcel de Attica fue un amotinamiento por malos tratos del 9 de septiembre de 1971 en esa prisión del Estado de Nueva York, cuya represión dejó un saldo de 80 muertos y 43 heridos tras la intervención de la Guardia Nacional ordenada por el entonces presidente Nelson Rockefeller.

Lo que Lumet presentaba era la falta de reconocimiento por parte del gobierno a los veteranos de Vietnam, o el exceso de fuerzas —FBI incluido— para contener un simple asalto. Lejos aún de Internet, las enormes cámaras portátiles de la televisión de la época habían mediatizado a escala nacional el robo.

Se mostraba, además, cómo la policía se exhibía tolerante ante las cámaras para un diálogo, así como la violencia del control del Estado en un trasfondo no del todo claro. Autos policiales y helicópteros su sumaban al conflicto en un despliegue de dimensiones, ya a media tarde, totalmente desproporcionadas.

El tema de Elton John «Amoreena» es la única música que se escucha en el filme y acompaña las imágenes iniciales. De hecho, cualquier música durante la película hubiera llevado a cierta distensión que el sonido natural ayudaba, por el contrario, a crear y a profundizar.

A su vez, confinar a los actores en un ambiente asfixiante, de calor y sin electricidad en el banco es mérito del director de fotografía Victor Kemper, con las primeras escenas introductorias que eran largas pero que nunca encaraban enfoques subjetivos.

Esto permitía a la imagen involucrar al espectador casi como un rehén más que observaba las idas y venidas de los ladrones acorralados. La cámara se moviliza con una generosidad visual que logra conectar diferentes historias —la de la esposa (una insoportable Angie de Susan Peretz), la de la madre, el centro de operaciones en la peluquería de la vereda de enfrente y la particular historia de Sonny— con escenas que partiendo de un plano general nos llevan hasta primeros planos, resaltando la sensación de angustia de los protagonistas.

Todo apelando al pilar fundamental del drama que es Al Pacino: sus movimientos, sus gestos y su mirada constituyen la materia esencial de la cinta. Encuadres con exacta profundidad de campo conectan a los personajes en la medida justa para entender la, en el fondo, triste historia del ladrón frustrado.

Las luces de emergencia, el sudor, la palidez de Sonny y Sal, el cambio de luz hacia la noche que se aproxima terminan de vestir la historia.

Por fuera del banco, se agrupan curiosos, extras, público que pasaba por el lugar, las distintas agrupaciones que reclaman por sus derechos, la multitud que excede la capacidad de control policial cuando Sonny arroja al aire billetes de los marcados que tiene el banco.

La histeria colectiva contra las autoridades forma alianza con los ladrones, esto es, contra los que se atrevieron a desafiar al «sistema». No vamos a spoilear cómo termina la historia, pero como alguna vez dijo el Dr. Who: todo tiene un final y éste es siempre triste, y lo es porque después de todo, se trata de algo que termina, y tanto la vida como el arte que los hombres hacen significan, simplemente, querer vivir, vivir y amar y no dejar de hacerlo.

Sonny, Sal, los actores, Lumet, los policías y los espectadores de aquellos años y aquellos que recordamos aquellos años (hace ya casi medio siglo), participamos del mismo deseo.

Quizás vivir y amar sean los únicos motores que animan la vida del ser humano, se sea banquero, policía o ladrón. Y quizás, en definitiva, sean los únicos temas que ha manejado el ser humano desde siempre en cualquier forma de arte.

***

Tráiler:

Horacio Ramírez

Horacio Carlos Ramírez (1956) nació en la ciudad de Bernal, Partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tras terminar sus estudios secundarios comenzó a estudiar ecología en la Facultad y Museo de Ciencias Naturales de La Plata, pero al cabo de algunos años:

Reconocí que estudiaba la vida no por ella, sino por la estética de la vida. Fue una época de duras decisiones, hasta que me encontré con una serie de autores y un antropólogo de la Facultad —el Dr. Héctor Blas Lahitte— que me orientaron hacia un ámbito donde la ciencia instrumental se daba la mano con el pensamiento estético en sus facetas más abstractas y a la vez encantadoras.

Pero ese entrelazamiento tenía un precio, que era reencausarlo todo de nuevo, y así comencé a estudiar por mi cuenta estética, antropología y simbología, cine, poética. Todo conducía a todas partes, todo se abría a una red de conocimientos que se transformaban en saberes que se auto promovían y auto justificaban.

La religión —el mal llamado ‘mormonismo’— terminó de darle un cierre espiritual al asunto que encajaba con una perfección que ya me resultaba sin retorno. La práctica de la pintura —realicé varias exposiciones colectivas e individuales— me terminaron arrojando a las playas de la poesía.

Hoy escribo poesía y teorizo sobre poesía, tanto occidental como en el ámbito del haiku japonés. Doy charlas sobre la simbólica humana y aspectos diversos de la estética en general y de estética de la vida, donde trato de mostrar cómo una mosca y un ángel de piedra tienen más elementos en común que mutuas segregaciones, y para ayudar a desentrañar el enredo sin sentido al que se somete a nuestra civilización con una deficiente visión de la ciencia que nos hace entrar en un permanente conflicto ambiental y social.

La humana parece ser una especie que, de puro rica y a la vez desorientada, está en permanente conflicto con todo lo que la rodea y consigo misma.

He escrito cuatro libros de poesía, el último con algunos relatos y una serie de reflexiones, y estoy terminando dos textos que quizás algún día vean la luz: uno sobre simbología universal y otro sobre teoría poética.

Horacio Ramírez actualmente vive con su familia en la localidad de Reta, también de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tres Arroyos, sobre la costa atlántica (a unos 600 kilómetros de su lugar natal), dando charlas guiadas sobre ecología, epistemología y paseos nocturnos para apreciar el cielo y su sistema de símbolos astrológicos y las historias que le dieron origen en las diferentes tradiciones antiguas.

*Este artículo fue escrito para ser publicado exclusivamente por el Diario Cine y Literatura.

Imagen destacada: Tarde de perros (1975).