La novela del escritor chileno Claudio Suárez Cruzat puede verse como una gran advertencia sobre lo que ocurre cuando la sociedad hace la vista gorda con uno de los grupos más discriminados de nuestra sociedad, la llamada tercera edad, una alerta que se extiende para criticar la falta de educación respecto a esta fase inevitable.

Por Nicolás Poblete Pardo

Publicado el 18.11.2024

En la era del activismo «cosplay» resulta difícil imaginarse a personas jóvenes disfrazadas de viejas protestando por sus derechos, en procura de una sociedad más justa. Ser viejo no es motivo de orgullo y el «edadismo» es un término que se ha hecho camino de modo sutil, cuando no apocado.

La tercera edad carece de «onda», no hay glamour en esta causa. Resulta fome y ridículo imitar sus vestimentas y, cuando se convoca a este grupo etario, es siempre desde una infantilización y banalización: se hace bailar a una «abuelita» al son de música rock o se le pide a los «abuelitos» que relaten testimonios de sus años mozos, casi siempre en un tono de condescendencia y tolerancia malamente camuflada.

Con todo, la vejez es, sin duda, la etapa de la vida que más conflictos causa en nuestra sociedad y, dado que nadie elige ser viejo, resulta en un problema que se elude y sus víctimas son motivo de indiferencia, cuando no burla. Estas son algunas de las problemáticas que la novela denuncia, de modo indirecto, por boca de Miguel, su protagonista de 60 años.

El 2021 el Observatorio del Envejecimiento de la Universidad Católica publicó su estudio «Edadismo: Imagen social de la vejez y discriminación por edad». En este, el investigador Agnieszka Bozanic comenta que: «mucha gente no es consciente de que existe este tipo de discriminación, a pesar de que los estudios dicen que incluso está mucho más extendido que el machismo. Hay un desconocimiento total, no se le ha dado la visibilidad necesaria».

Sin ir más lejos, en el citado estudio se revelan preocupantes cifras: alrededor de un 29% de las personas mayores se ha sentido maltratada, tanto en el sistema de salud como en los servicios públicos, y un 73% de personas mayores considera que es difícil encontrar trabajo por su edad.

Además, el 60% de este segmento etario considera que la imagen que se proyecta desde los medios de comunicación masiva es una imagen negativa. Así, el edadismo afecta la salud mental y física a tal punto que disminuye en 7,5 años la esperanza de vida, y empeora las probabilidades de recuperación en escenarios de discapacidad.

El kimono de seda de Claudio Suárez Cruzat (Santiago, 1958) comienza con el simbólico parto de sí mismo, una vida nueva para Miguel: nueve meses antes ha dejado la capital y en el momento presente se halla en su locación deseada: Frutillar. De esta forma, el protagonista sufre una doble discriminación, pues a su oficial tercera edad se suma un diagnóstico psiquiátrico que controla con el consumo de litio.

Miguel tiene dos matrimonios en el cuerpo. Del primero tuvo una hija que lo considera padre ausente y que, por más que lo busca, él se niega a reconocer; el segundo matrimonio, con Valentina (que es quince años menor que él), tiene sus días contados.

El fantasma de la andropausia

La crisis de Miguel es la de un hombre que ha gozado de un privilegio que se da por sentado. Solo cuando se independiza cae en cuenta de que las compras las hace Valentina y, sin tapujos, admite que solo una mujer lo puede salvar de sus depresiones, «una mina mañosa y controladora».

Miguel experimenta una ansiedad asociada a la libido, el fantasma de la andropausia le hace reflexionar sobre la posibilidad de buscar otras mujeres, pues siente que Valentina permanece con él por pena. El protagonista es ese hombre que toma conciencia de su machismo gracias al síndrome de pene caído que lo aqueja.

Si los ribetes misóginos de Miguel saltan a la vista, Valentina no parece una víctima y está lejos de ser un ser desprejuiciado. En un chat (fabricado) le comenta a una amiga que su marido: «está más viejo… está fome». La amiga le responde: «qué pena».

Mientras, Miguel le confiesa a su psiquiatra: «Dicen que lo peor que nos puede pasar es ser pobre, viejo y enfermo. Ya estoy enfermo, del ánimo, y también viejo».

Sintomáticamente, Miguel siente una urgente necesidad de (re)productividad y es así como sus pulsiones, amenazadas en su libido, se desplazan hacia la creación literaria para dar vida a una novela dentro de la novela.

Dentro de esa novela, concibe la realidad paralela que le habla de otra postura frente a la ancianidad, reflejada en la sociedad japonesa. Hiroshi es el personaje que Miguel engendra como desplazamiento. Hiroshi, en Tokyo, también vislumbra una transición, mientras padece de cáncer y su vida entra en conflicto vital.

Para su proyecto de transformarse en escritor, Miguel se prepara con un arsenal de lecturas, recomendaciones de libreros, referencias literarias que cree necesario absorber para darle consistencia y legitimidad a su propio proyecto, visto de modo profesional.

Mientras busca su voz, debe contrastar estas mismas referencias con el acontecer actual. Así, por ejemplo, al referirse a un libro favorito de él, La casa de las bellas durmientes, reflexiona:

«‘Si escribo como el Nobel nipón sufriré la censura o cancelación de las feministas’. Tiempo atrás se enteró de que ellas ven la existencia de abuso en [en esa novela]».

Un feroz mercado biopolítico que los avasalla y devora

El drama de Miguel es que, aunque el cuerpo no lo acompañe, sus apetitos sexuales permanecen como los de un adolescente embobado por la voluptuosidad de cualquier cuerpo femenino (idealmente joven). Miguel conversa con su amigo (virtual) Pedro, un cínico personaje —su ángel malo— que tiene muy clara su postura respecto a las mujeres.

Para él, cada nueva esposa debe ser por lo menos siete años más joven, le recomienda a Miguel que se lleve a una inmigrante joven «con buen forro» al sur, porque es más sencillo así y especula sobre su virilidad bajo los efectos del viagra. «Huevón, las putas son mucho mejor ejercicio que tu ridículo gimnasio», le dice a Miguel.

En el chat de Vale y sus amigas descueran a Miguel y se burlan de su situación existencial («bipolar», «viejo», «deteriorado», son algunos adjetivos que usan las amigas). Se trata de mujeres que codician a sus personal trainers del gimnasio, planifican happy-hours y se tratan con elastina y colágeno.

Así, el ambiente en el que se desenvuelven promueve tanto la misoginia como las estrategias arteras a disposición de estas mujeres capitalizadas y convencidas de una espuria noción de «empoderamiento», siempre conscientes de que el matrimonio debe ser cuidado, por más licencias que se tomen.

Con todo, el matrimonio es el arma que permite negociar platas, propiedades, y resulta en el disfraz perfecto para estos lobos vestidos con pieles de ovejas. Esta institución parece ser la coartada perfecta para el engaño, donde todos desconfían de todos y se la pasan preguntando por las obvias infidelidades que acontecen ante sus ojos, siempre detrás de un objetivo materialista: no hay búsquedas espirituales por un estar pacífico o meditativo; la amenaza, verdadero terror de todos los personajes, es ser reemplazado por un cuerpo más joven, capitalizado.

La novela va denunciando una y otra vez la superficialidad en la que habitan sus personajes y la imposibilidad de salir de ella, cegados como están por un feroz mercado biopolítico que los avasalla y devora.

Progresivamente, vemos que la voz narrativa, a través del recuento de un sinfín de citas literarias, irrumpe en la realidad para distorsionarla y ya no es posible distinguir entre ficción y ensoñación, del mismo modo en que las nociones de cuerpo y alma experimentan una resignificación que las acerca hasta casi transformarlas en sinónimos.

Así, la novela consigue traspasar la urgencia del conflicto etario a través de una prosa energética y diálogos ágiles que invitan a leer. Miguel es un personaje que puede no gustarnos; precisamente esa es su función, pues él encarna los prejuicios que la novela quiere debatir.

Con una resolución violenta que termina posicionando a su protagonista como un peligroso feminicida, El kimono de seda puede verse como una gran advertencia sobre lo que ocurre cuando la sociedad hace la vista gorda con uno de los grupos más discriminados de nuestra sociedad; una alerta que se extiende para criticar la falta de educación respecto a esta fase vital.

El edadismo, internalizado incluso por los mismos personajes, se revela aquí como una causa desesperada, pues sus representantes caen en la indiferencia ante las demandas más efervescentes que ganan tranco gracias a su despliegue histriónico e histérico, desplazándolos al último escalafón social.

***

Nicolás Poblete Pardo (Santiago, 1971) es periodista, profesor, traductor y doctorado en literatura hispanoamericana (Washington University in St. Louis).

Ha publicado las novelas Dos cuerpos, Réplicas, Nuestros desechos, No me ignores, Cardumen, Si ellos vieran, Concepciones, Sinestesia, Dame pan y llámame perro, Subterfugio, Succión y Corral, además de los volúmenes de cuentos Frivolidades y Espectro familiar, la novela bilingüe En la isla/On the Island, y el conjunto de poemas Atisbos.

Traducciones de sus textos han aparecido en The Stinging Fly (Irlanda), ANMLY (EE.UU.), Alba (Alemania) y en la editorial Édicije Bozicevic (Croacia).

Asimismo, es redactor permanente del Diario Cine y Literatura.

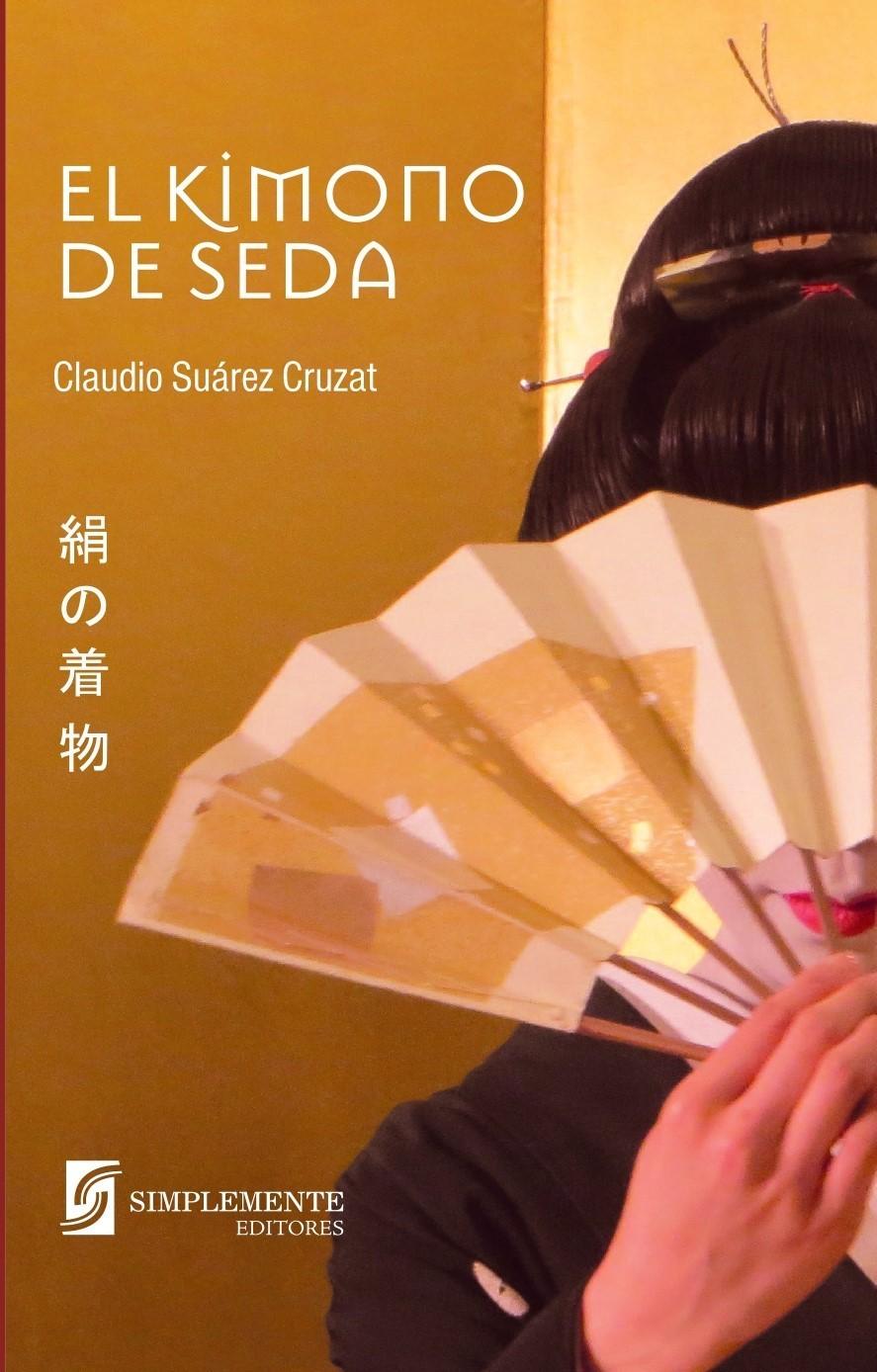

«El kimono de seda», de Claudio Suárez Cruzat (Simplemente Editores, 2024)

Nicolás Poblete Pardo

Imagen destacada: Claudio Suárez Cruzat.