Este filme —además de ser una de las obras maestras del realizador estadounidense Francis Ford Coppola— se trata de un crédito audiovisual pleno de profundos simbolismos, y el cual entronca su estética tanto dramática como cinematográfica, con las cumbres de la cultura occidental y los mitos más importantes de la religiosidad del lejano oriente.

Por Horacio Ramírez

Publicado el 14.4.2020

Cualquier forma del arte puede tener la anhelada suerte de convertirse en mito. No obstante, el cine —en nuestra civilización—, es el arte que más probabilidades tiene de serlo: sus historias alcanzan —como mérito del guión y de la dirección— fácilmente este nivel mítico, como si el director fuera un viejo chamán que cuenta, a la luz de una fogata, las historias misteriosas de la noche más oscura —la noche que necesita el cine— a un grupo de jóvenes guerreros que se inician en el rol vital y mortal de ser humanos.

En el cine la realidad se vuelve siempre épica. Por simple que sea el relato, su dimensión, agigantada en la pantalla, ocupará todos los rincones de nuestra alma involucrando tanto aquello que hemos vivido como aquello que quisiéramos experimentar. Y aunque no siempre sea por virtudes artísticas, cuando se dan las tres cosas (guión, dirección y buen cine), es de celebrar la existencia de esa suerte de escultura de celuloide preformada culturalmente en nuestra mente, y tal es el caso de Apocalypse Now (1979), de Francis Ford Coppola: un bastión del buen cine que se yergue sin dificultad en el panorama mítico de Occidente.

Las nuevas generaciones podrán descubrirla una y otra vez y ver cómo el tiempo no hizo mella alguna en esta imponente película. Cómo su visión de la guerra —una de las tantas visiones posibles— sigue carcomiendo el majín de un pueblo belicista como lo fueron siempre los EE.UU. Es una película crítica que pospone la euforia guerrera, heredada de los pueblos expansionistas —y por ende, guerreros— del Norte de Europa, en pos de una analítica de las consecuencias morales de una guerra… una guerra que se hizo muy especial porque se hizo mediática y porque invadió —a través de aquellos “video tapes” de los corresponsales de guerra— a la sociedad americana con una suerte de neurosis política, económica y psicosocial que aún hoy tienen presente.

Una guerra que se ganaba fácil terminó en un desastre total. La destrucción campeaba sobre la selva, los arrozales y las aldeas vietnamitas. Ocho millones de toneladas de bombas arrojaron los Estados Unidos sobre Vietnam, Laos y Camboya entre 1962 y 1973. La droga hizo también su parte diezmando física y psicológicamente a los soldados: el LSD, la heroína y la marihuana (que se conseguía como cigarrillos comunes en fábricas locales con marcas americanas conocidas) era la moneda de cambio a lo largo de toda la guerra. Los trastornos postraumáticos, las mutilaciones y los miles y miles de estadounidenses muertos fueron sumándose a esta imagen diabólica de la Guerra de Vietnam que cualquier americano podía ver en su televisor sentado cómodamente en el sillón de su living (como agregado diremos que uno de los camarógrafos de televisión que aparecen en la cinta es un cameo de Coppola)… y con todo eso, obviamente, se hacía política… y de la peor.

La idea original del guión de Coppola y John Millius, era hacer una suerte de comedia negra filmada en el lugar y en medio de la zona de combate, pero ésta acabó durante la preproducción. Su título iba a ser Soldado psicodélico (The Psychedelic Soldier), pero esta idea se fue extinguiendo con el fin de las hostilidades, con la escandalosa derrota, las críticas políticas y en la medida en que se iban viendo las secuelas en aquellos que regresaban. Millius, entonces y viendo cómo giraba el dial de algo ligeramente liviano y alocado a algo hondamente trágico y horrendo, se decidió por cambiar el título. En un momento dado vio un dibujo del símbolo de la paz que representaba a un bombardero en un círculo y que llevaba escrita la frase: “Nirvana now” y reemplazando “Nirvana” por “Apocalypse” le fue dando la profundidad occidental (judeocristiana) que finalmente tendría el guión resultante. Guión que se basaba, por lo menos en parte, en la novela corta El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad.

Fueron inagotables los inconvenientes que debió afrontar Coppola con su proyecto. Baste ver que una filmación estimada en cuatro semanas terminó durando un año y cuatro meses. Coppola había buscado a George Lucas para la dirección, pero él estaba abocado a su Star Wars y luego apeló al propio Millius, pero éste también se negó, así que Coppola tuvo que asumir la responsabilidad (las cosas con Lucas siguieron bien, sin embargo: la breve aparición de Harrison Ford fue como el coronel “Lucas”, aun antes de que apareciera como “Han Solo” en Star Wars, de 1977).

Por su lado, el rol principal del Capitán Willard no encontraba actor: uno tras otro, las estrellas iban negándose: Steve McQueen, su primera opción, no quería pasar mucho tiempo fuera de los EE. UU. Al Pacino no quería contraer ninguna enfermedad en la zona. También se negaron James Caan y Jack Nicholson. Finalmente, se buscó a Martin Sheen, pero éste estaba protagonizando otra película. En esos días estalla un tifón de una semana que destruye íntegramente los sets que se habían montado en Las Filipinas —locación elegida por el parecido ambiental y por la presencia americana en el lugar—. Ínterin, Sheen sufría un ataque al corazón que Coppola ocultó a los productores para evitar más conflictos. Como remate, Marlon Brando se les aparece sin haber leído nada del guión y excedido de peso, con por lo menos 40 kilos de más. El dinero se acabó, Coppola tuvo tres crisis serias de depresión —con amenazas de suicidio incluidas—y llegó hasta hipotecar su mansión y su bodega al Chase Bank para poder seguir. Un apocalipsis personal. Finalmente la filmación arranca y comienza la larga serpiente de su relato.

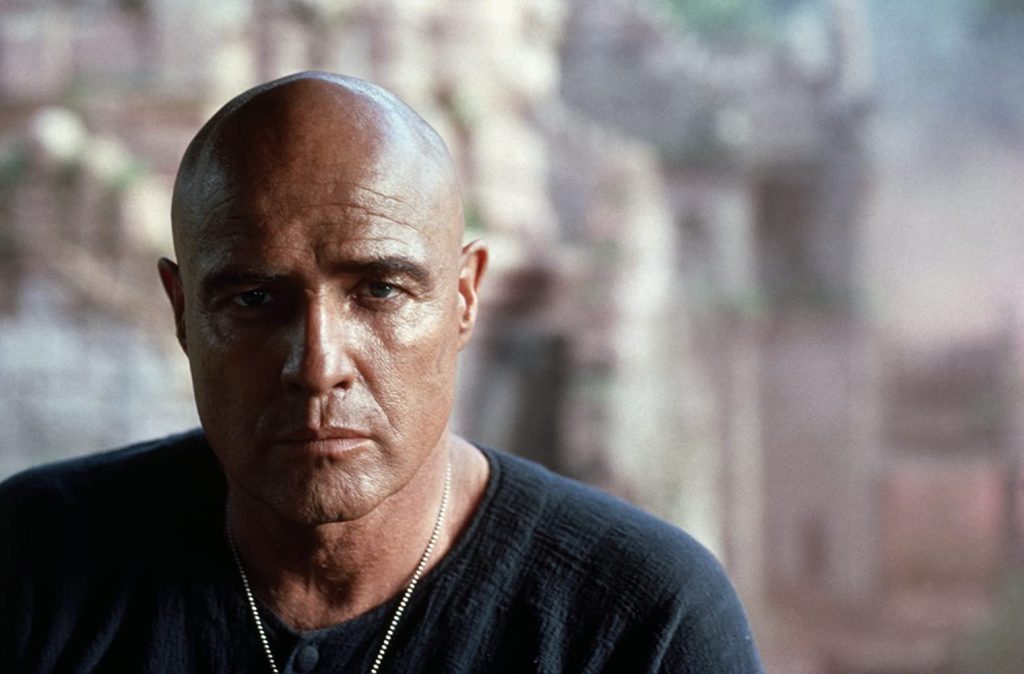

Robert Duvall en «Apocalypse Now» (1979)

El recorrido

La película comienza con la imagen de una jungla, helicópteros que la cruzan oníricamente por delante y el estallido del temible napalm, la bomba incendiaria que fuera estrella de aquel conflicto. La imagen estaba, a decir verdad, en la basura cuando Coppola quiso ver que había dentro de aquellos carretes de película descartados en un basurero de oficina: una prueba de filmación desechada que recibió rápidamente la bendición de The Doors con el tema “The End”, convirtiéndose en una especie de disparador para preparar al público acerca de qué iba a ver.

El hilo del guión es sencillo: el coronel Walter Kurtz (Marlon Brando) es un ex boina verde que se ha separado del ejército americano y se ha recluido en un viejo templo en las profundidades de la selva camboyana donde es custodiado por un pueblo y ejército propios que lo adoran como a un dios. La misión que se le encomienda al capitán Benjamin Willard (Martin Sheen) es, sencillamente, encontrarlo y matarlo.

Progresivamente, Willard va dando con diferentes personajes y situaciones que le revelan una realidad hasta ese momento insospechada a su alrededor. La locura de Kurtz como causa final tracciona al conjunto, y a Willard en especial, hacia esa suerte de agujero negro existencial en que se había convertido su guarida en la selva. Progresivamente se va entendiendo que sólo él podrá matarlo y que así Kurtz lo quiere.

Cada momento, cada estación del recorrido es cinematográficamente memorable y tiene una significación simbólica que expone la verdadera y total dimensión que podía alcanzar lo humano en esa guerra y que encuentra en la viscosidad del largo episodio final, su íntima significación. Poco a poco, Willard y sus barqueros van encontrando en su camino personajes y situaciones que dejan lo superficial para adentrarse en una miasma a la que sólo Willard podrá encontrarle sentido y final.

El primer encuentro a destacar es con el teniente coronel Bill Kilgore, un alocado y peligroso, así como letal y divinal, Robert Duvall con quien lleva adelante magníficas escenas de combate. En cuanto a lo divinal refiere a que todos —incluso él mismo— creían que las balas no podían alcanzarlo: por eso Kilgore ni se inmuta cuando los proyectiles pasan y las bombas estallan a su alrededor… lo mismo se decía de Winston Churchill durante la PGM: se cuenta que se ponía de pie en medio de las batallas y “disfrutaba” del olor a pólvora en el aire (como Kilgore disfrutaba del olor de los napalm) y del silbido de las balas, porque estaba —como Kilgore— poseído del “Espíritu Bélico” de Tyr, el dios nórdico de la Guerra en el cual —en el fondo— estos personajes creían.

Pero la escena que se destaca por sí misma es el ataque desde helicópteros con la música de Wagner y su “Cabalgata de las Walkirias” (del tercer acto de la ópera “La valkiria”) sobre una aldea vietnamita, rodeada de vietcongs siguiendo el modelo de entrenamiento de las fuerzas de ataque de la Alemania nazi. Este momento marca un punto aparte del filme que impresiona y desarrolla un centro gravitatorio propio, como la sonrisa de la Mona Lisa es un atractor de mucha fuerza más allá de la pintura total de La Gioconda. De hecho, cuando se está transitando el metraje final de la obra, aquel ataque del inicio se siente lejano, casi como perteneciente a otra película vista con anterioridad. Por su parte, el personaje de Kilgore es, simplemente, el de un estúpido engreído con veleidades de Patton, dueño de una afectada empatía para con los heridos, así sean el enemigo, pero que rápidamente queda como pose sin contenido.

Tras este episodio sigue un interesante y corto encuentro con la vida más allá del Hombre cuando la propia selva (y ya no sólo el Vietcong) los espanta a través de un tigre que “los pone en su lugar”: de vuelta al río. Luego acontece un insólito encuentro nocturno con las conejitas de Play Boy a quienes reencuentran más adelante en otro casi ridículo momento de frustrado amor y sexo. El viaje continúa. La presencia de Kurtz en la mente de Willard es constante: él estudia detenidamente la documentación que se le ha alcanzado.

Luego, un breve encuentro de requisa con una barcaza se convierte en tragedia: los matan a todos en un espasmo de violencia y descontrol a quienes sólo ocultaban un perrito, que se convierte en la mascota exculpatoria de un miembro de la tripulación. La estupidez del conjunto —de los soldados así como de la guerra— y la noción de esa estupidez, iban en aumento. Finalmente llegan a un puente que demarcaba el final del territorio en control y el comienzo de los dominios de Kurtz. Allí otros soldados olvidados en la noche de la selva, metidos en el agua imploran ser devueltos a la base. El momento es una clara evocación al canto tercero de la Divina Comedia, cuando las almas hundidas en el Aqueronte quieren subirse a la barcaza que lleva a los poetas Virgilio y Dante.

Al día siguiente, sucede un ataque imprevisto del Vietcong mientras la descomposición moral del ambiente sigue en aumento bajo los restos de helicópteros y bombarderos abandonados que la selva va cubriendo y una niebla que lo va desperfilando todo. Sin embargo, se encuentran con algo inesperado: un pequeño ejército y una familia francesa reciben a Willard. Son los últimos exponentes de las colonias galas que prosperaron en la zona hacía años. Pero la cena, paso a paso, deriva en una telaraña de discusiones de política, moral y colonización que expone la triste locura que reinaba en el lugar, atrapados en el tiempo pero que destilaba una hiriente verdad: “Los americanos luchan por nada”.

Finalmente, llegan al territorio de Kurtz. Éste aparece lentamente entre luces y sombras y magníficos claroscuros (que le permitieron a Coppola, de paso, disimular con dobles la obesidad de Brando). A partir de allí, con lentitud de molusco, se dispara toda una recarga simbólica sobre la condición humana en tales circunstancias: la guerra, el dolor y la libertad del Hombre abandonado a su propia naturaleza.

Un fotograma de «Apocalypse Now»

La trampa de la razón

La mayoría de los textos especializados e interpretativos de esta película y de esta monumental secuencia final de Apocalypse Now, se refieren a Kurtz y su sombrío imperio en términos de “locura” e “irracionalidad”. No podemos saber qué ocurre en la mente de una persona loca. Sus argumentos quedan invalidados, desde nuestra perspectiva, precisamente por esa misma locura, de modo que sólo nos queda describir síntomas, los cuales se ajustan a los paradigmas de salud mental que manejamos hoy. En cuanto a lo irracional, la situación es similar: se trata de un mundo al que no podemos llegar por la vía de la razón.

Creemos que el mundo de Kurtz, el que se ha generado en su mente y que ha crecido como un tumor que el gobierno está dispuesto a extirpar, no es ni loco ni irracional. Es plenamente humano, totalmente humano y nosotros no estamos acostumbrados a semejante hazaña. Hazaña destructiva, pero hazaña al fin donde lo sublime del Hombre y lo diabólico se dan la mano para generar esa totalidad extraña a nuestra naturaleza cultural.

Kurtz no es un monstruo hundido en la selva: no es el Vietcong ni el tigre, ni el calor ni los insectos. Kurtz es el Hombre que ha liberado lo total de lo Humano: su luz y su sombra. No es la luz de la razón enfrentando a la tiniebla de lo irracional, sino que es la razón que se amiga con su sombra, con su lado oscuro. Después de todo, lo irracional es el contexto de lo racional y le da albergue y cobijo a nuestra vida “lógica”, llena de táctica y estrategia especulativa en la que estamos acostumbrados a vivir. En un momento Willard piensa: “Todo Hombre tiene una línea y Kurtz ha cruzado esa línea”, pero lo que Willard y nosotros entendemos en ese estómago negro que traga toda la mentira de la razón, es que cada línea que se atraviesa en nuestra vida —la línea de la vida, de la muerte, del amor, del sexo— no nos lleva hacia ningún “afuera”.

Cada paso a través de una de esas líneas no es una salida sino que constituye, en verdad, un viaje hacia nuestro interior más desconocido, de aguas cenagosas y riberas peligrosas. Kurtz ha cruzado la línea y ha revelado esa existencia del horror. El espanto más abyecto y profundo se vivía ante la escultura del Brahama de los cuatro rostros que Coppola frecuenta fantasmáticamente: el Brahama de la plenitud. Nuestra existencia nos excede: tenemos un solo rostro. Únicamente podemos llegar a una cierta noción de esa terrible plenitud a través de la metáfora.

Pensemos, sin irnos lejos, en a qué se parece una gran ciudad que se defiende por estos días del Coronavirus: todas las calles parecen calles de ciudades muertas. La defensa contra la muerte es desarrollar una metáfora de la muerte. Es que así funciona la realidad: no es ni racional, ni lógica ni como cualquiera cree que funciona según su formación cultural. La realidad completa del Hombre es una metáfora del Universo y en el Universo la vida es una variable equivalente al Universo mismo. La guerra —en su versión más siniestra, violenta y absurda— es una ventana que nos libera de la ilusoria prolijidad de la razón, de la trampa de la razón. La guerra es una ventana al sinsentido de la existencia cuando todo vale igual, cuando nos hemos escapado de los presupuestos de la civilización.

En la última noche, Willard se ha recuperado. Se avecina una tormenta. Es la noche del sacrificio. Kurtz entrega desde el templo un búfalo sacrificial (en realidad, un tamarao filipino) y se hunde en su propio espacio sagrado. Willard desaparece en las aguas del río y emerge de la superficie como la clandestinidad más obscena del Hombre: va a matar al Hombre. Cuando su cabeza emerge del agua ya es el Hombre original. Al comenzar la ceremonia del sacrificio, se ve la silueta de Willard armado con un machete que se yergue sobre la multitud al pie del templo. Una de las concubinas de Kurtz lo ve ingresar y comienza a seguirlo. En paralelo al sacrificio del animal, Willard hunde su machete en el corpacho de Kurtz. Él lo había visto llegar pero no se defiende. Con pastosa violencia, Willard se presenta como el primer guerrero que debe cumplir el rol de sacrificar la víctima al dios de la verdad develada. Willard plasma su cometido de forma salvaje y sin espacio para ninguna forma de moral.

Cuando todo ha acabado, Willard se estruja la cabeza entre las manos, como si le fuera a estallar. Revisa los papeles de Kurtz y descubre la frase: “lancen la bomba, extermínenlos a todos”, y se sienta en su escritorio, ante el segundo cameo del director: la máquina de escribir de Coppola. Por medio de la concubina, ha corrido la noticia entre todos. El sacrificio doble ha sido consumado por el Hombre y por la Humanidad, dentro y fuera del templo. Es atronadora la calma. Willard regresa a su lancha con la documentación necesaria: se ha hecho el silencio porque ha tomado sobre sí el silencio del horror. En el final mismo, el rostro de Willard se confunde con la figura del Brahama de los cuatro rostros. La mente de Willard se repite: “…el horror… el horror…”, pero nos preguntamos si lo que nos está diciendo no es, realmente, “…la verdad… la verdad…”.

***

Marlon Brando en «Apocalypse Now»

Tráiler:

Horacio Ramírez

Horacio Carlos Ramírez (1956) nació en la ciudad de Bernal, Partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tras terminar sus estudios secundarios comenzó a estudiar Ecología en la Facultad y Museo de Ciencias Naturales de La Plata, pero al cabo de algunos años: “reconocí que estudiaba la vida no por ella, sino por la estética de la vida. Fue una época de duras decisiones, hasta que me encontré con una serie de autores y un antropólogo de la Facultad —el Dr. Héctor Blas Lahitte— que me orientaron hacia un ámbito donde la ciencia instrumental se daba la mano con el pensamiento estético en sus facetas más abstractas y a la vez encantadoras… pero ese entrelazamiento tenía un precio, que era reencausarlo todo de nuevo… y así comencé a estudiar por mi cuenta estética, antropología y simbología, cine, poética. Todo conducía a todas partes, todo se abría a una red de conocimientos que se transformaban en saberes que se autopromovían y autojustificaban”.

“La religión —el mal llamado ‘mormonismo’— terminó de darle un cierre espiritual al asunto que encajaba con una perfección que ya me resultaba sin retorno… La práctica de la pintura —realicé varias exposiciones colectivas e individuales— me terminaron arrojando a las playas de la poesía. Hoy escribo poesía y teorizo sobre poesía, tanto occidental como en el ámbito del haiku japonés. Doy charlas sobre la simbólica humana y aspectos diversos de la estética en general y de estética de la vida, donde trato de mostrar cómo una mosca y un ángel de piedra tienen más elementos en común que mutuas segregaciones, y para ayudar a desentrañar el enredo sin sentido al que se somete a nuestra civilización con una deficiente visión de la ciencia que nos hace entrar en un permanente conflicto ambiental y social… La humana parece ser una especie que, de puro rica y a la vez desorientada, está en permanente conflicto con todo lo que la rodea y consigo misma…”.

“He escrito cuatro libros de poesía, el último con algunos relatos y una serie de reflexiones, y estoy terminando dos textos que quizás algún día vean la luz: uno sobre simbología universal y otro sobre teoría poética…”.

Horacio Ramírez actualmente vive con su familia en la localidad de Reta, también de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tres Arroyos, sobre la costa atlántica (a unos 600 kilómetros de su lugar natal), dando charlas guiadas sobre ecología, epistemología y paseos nocturnos para apreciar el cielo y su sistema de símbolos astrológicos y las historias que le dieron origen en las diferentes tradiciones antiguas.

Este artículo fue escrito para ser publicado exclusivamente por el Diario Cine y Literatura.

Imagen destacada: Apocalypse Now (1979), de Francis Ford Coppola.