La década de 1960 llegaba a su fin y con ella el término de una imagen que Estados Unidos quería vender al mundo. Y el desenmascaramiento no vino de la mano de un americano sino del inglés Schlesinger, quien no contaba con un permiso total para filmar abiertamente en las calles de New York y que por eso -debido a esa gracia de la burocracia- logró darle ese estupendo toque de espontaneidad documental a los personajes de la ciudad, grabando clandestinamente y mostrándonos -como en 1976 lo haría Martin Scorsese en su «Taxi driver»- una urbe de diurna luz aparatosa y frívola, y nocturna sordidez agobiante.

Por Horacio Ramírez

Publicado el 3.9.2018

En su autobiografía El portador del fuego, el astronauta Michael Collins -quien fuera el que se quedó en la cápsula de comando de la Apolo 11 y no descendiera jamás a la luna-, relata el momento en el que, ya solo en su cubículo, se internaba en el espacio que bañaba la cara oculta del satélite y experimentara la soledad física en el modo más extremo posible por primera vez en la Historia: “Desde los tiempos de Adán que nadie estuvo tan solo”, llegó a decir, mientras afirmaba que en esos momentos de aislamiento físico, se sentía “el Ello”, ya que por esos minutos ni él sabía nada de ningún ser humano ni ningún ser humano sabía nada de él. Se suponía que estaba, pero no se lo sabía…

El silencio era porque no había era diálogo: no había posibilidad de lenguaje porque el cuerpo de la luna cortaba el trazo de toda onda electromagnética. La soledad del astronauta se constituía a partir de la imposibilidad del diálogo: debía confrontar el silencio del cosmos que tenía por delante. Es que los lenguajes son, de por sí, silenciosos: somos nosotros los que decimos, no los lenguajes. Ellos se han formado en el entramado más abstruso y profundo de lo humano y están entrelazados con lo Total y por eso participan del silencio que hay en el Hombre y es de donde nace la sensibilidad poética y la liberación de nuestra humanidad hacia el prójimo. Pero el lenguaje tiene dos fuentes: una ligada a lo viejo, a lo relictual y está en los libros. La otra fuente está en lo nuevo del lenguaje coloquial. Y no es que uno de esos lenguajes sea silencioso y el otro no. Ambos sólo contienen objetos, las palabras, y sus relaciones, la gramática, y ambas constituyen formas silenciosas que enmarcan el decir. El buen poeta se quedará con el silencio de ambas formas y no con sus vínculos sociales, sus ruidosas fiestas de diccionario remilgado o de procacidad callejera. La trabazón social del lenguaje no poético -no amoroso ni amante y amable- sólo sirve para anclarse, para quedar trabado en una pose, en la trampa de la máscara que sólo sirve, a su vez y como las máscaras griegas, de amplificadores del sonido del silencio del que no tiene nada que decir, transformando al silencio del lenguaje en un ruido ensordecedor, es decir: un silencio que en definitiva ya nadie oye.

Hablar el silencio y tratar de acompañar la soledad son, en gran medida, el mal de toda alma que ha confundido el ser con el tener. De hecho, se puede crecer de dos maneras: desde el interior, aumentando el caudal de su propio ser o mediante el agregado de cosas desde el exterior, aplastando con cosas (con “bienes”) aquello que somos y, al final, reemplazando lo que somos por lo que tenemos, transformando a esa cosa, el ‘yo’, en un objeto que se pierde en una baraúnda de posesiones. Ese es el extremo de la soledad… y no es, ni mucho menos, la soledad de nuestro astronauta. Collins experimentaba una epifanía: la soledad por él descubierta evertía su ser interior hacia la vastedad de lo que le rodeaba en aquellos minutos, como una incontenible hemorragia del ser. Más allá de las trabas psicológicas naturales de quien está piloteando -para nuestros días- una antigualla que podía hacer agua en cualquier momento, una mirada por la ventanilla de la cápsula le bastó para que le llegara ese momento de comprensión, de iluminación… del silencio que surge donde está todo dicho; de la soledad que amanece en la consciencia y no necesita de compañía porque se es todos, porque se ama a alguien…

Es muy difícil para el Hombre actual alcanzar ese nivel de silencio y esa pureza de soledad. Su yo permanece anclado en el ruido del hablar y en la soledad del amontonamiento… Con otros ‘yoes’ tan solitarios como el de él, la soledad en tanto que aislamiento, se acentúa provocando un grado de alienación social que induce a todo tipo de desajuste afectivo que no encuentra prácticamente límites… y ya no se puede decir: sólo hablar.

Esclavizados por prejuicios y hábitos; la insistencia en el concebir al yo como eje de un “entorno” que incluye a los demás como otros objetos que giran a su alrededor; el apego a los “bienes” para “crecer desde afuera”; las constantes disputas internas de nuestro psiquismo entre intereses y desintereses, simpatías y odios… todo eso, junto al creernos inmortales y no darle perspectiva de temporalidad a nuestra mente para que cada acto valga, resultan en sendos impedimentos para la serenidad del silencio del que ya ha hablado y la soledad del que ya es uno con el otro… Y quien vea en esos cinco impedimentos a los cinco impedimentos que nos presenta el yoga (avidia; asmita; raga; dvesa y abhinivesa), entenderá la universalidad de los cinco obstáculos que agitan el espíritu hasta volverlo una roca estéril, o un espejo de agua donde no podremos ver el mundo y el cielo que en él se reflejan, porque estará todo desordenado y confuso… Y en ese desorden y confusión, el yo narcisista le ruega desesperadamente a su reflejo por una respuesta… sin entender que le ruega a un reflejo que sólo puede devolverle el “yo” que el mismo yo grita… así, la soledad se potencia a sí misma hablando desde la ilusión de creerse a sí mismo como estando en el reflejo (lo que Lacan llamaba “la locura de creerse ‘yo”), y el ruido del grito primordial que se vuelve abstruso hasta lo absurdo (ab surdus: lo que nos deja sordos)…

Pero, ¿dónde se puede ser el otro y haber dicho tanto que sólo reste el silencio? Una de las instancias donde esto puede ser posible, lo decimos una vez más en estas notas, es la instancia del arte.

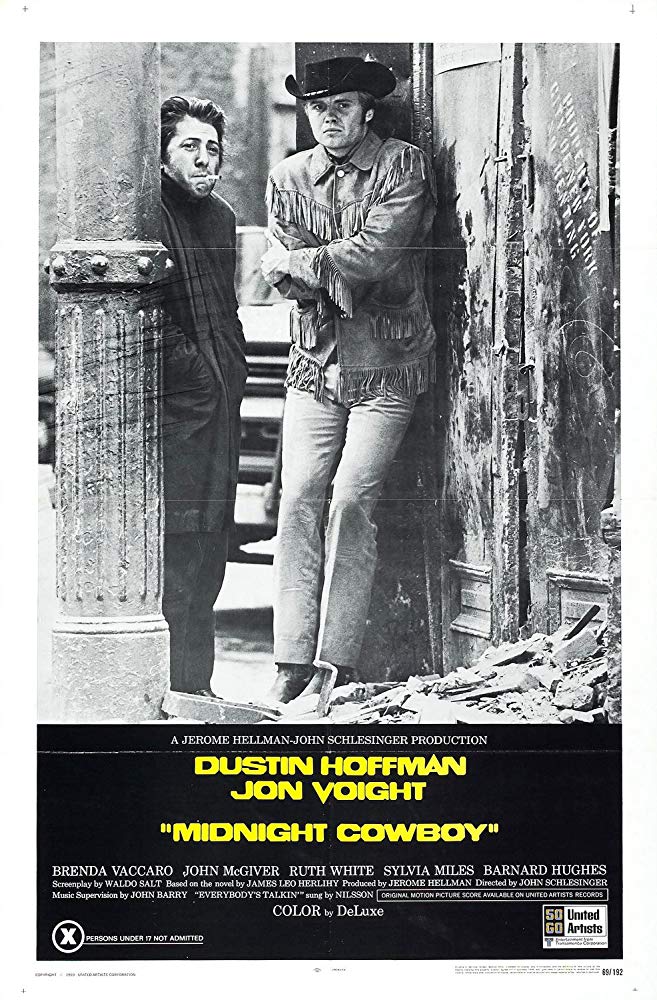

El actor Jon Voight en un fotograma de «Midnight Cowboy» (1969)

Todo el mundo habla…

“Everybody’s talking at me. / I don’t hear a word they’re saying: / only the echoes of my mind…” (“Todos me hablan /pero no puedo oír qué están diciendo: / sólo los ecos en mi mente…”)… así reza el comienzo de la célebre canción de Harry Nilsson “Everybody’s talkin’, “que acompaña al filme Cowboy de medianoche (Midnight Cowboy, de1969-) y que en gran medida sintetiza mucho de lo que acabamos de decir. La exactitud del título (siempre, pieza clave de una obra de arte occidental) se detecta tras ver el film: se comprende la unidad que subyace en los dos personajes -maravillosos y muy bien logrados- de Jon Voight como Joe Buck y de Dustin Hoffman como Enrico “Ratzo” Rizzo-: hay un verdadero y único personaje simbólico que vive una disociación consigo mismo y que es, precisamente, el vaquero, nuestro Cowboy el cual se hunde en su etapa personal más oscura: su medianoche personal.

En rigor, podríamos decir que la película empieza en un bar de Nueva York, con el director inglés John Schlesinger y otros colaboradores, mirando pasar y actuar a la gente del centro de la Gran Manzana. Así empezó la creación de esta película: estudiando la locación elegida, en este caso una megápolis que devenía de una gigantesca -inteligente y divertida- autopromoción y autoventa en el mundo de la segunda posguerra a través del cine… Pero ya se estaban terminando los sueños de los ’60, aquel mundo donde nadie se preguntaba quiénes vivían allá, debajo de los aéreos y espaciales edificios de los Supersónicos y que nunca aparecen a lo largo de aquellos dibujitos animados (hoy algo sabemos, en su parodia del “Viejo Nueva York” de Futurama). El mundo occidental estaba transformándose culturalmente a una gran velocidad. Se acercaban los 20 años de posguerra lo que, con el avance tecnológico, significaba ya otro mundo: el hippismo; el problema racial; la peligrosa Guerra Fría; la cultura transgresora de Europa que desafiaba al protestantismo que de ella surgió y que colonizó al norte del Río Bravo; la guerra de Vietnam, el Hombre pisando otro mundo… La década del ’60 llegaba a su fin y con ella el fin de una imagen que EE.UU. quería vender. Y el desenmascaramiento no vino de la mano de un americano sino del inglés Schlesinger, quien no contaba con un permiso total para filmar abiertamente en las calles de New York y que por eso -por esa gracia de la burocracia- logró darle ese estupendo toque de espontaneidad documental a los personajes de la ciudad, filmando clandestinamente… y mostrándonos -como en 1976 lo haría Martin Scorsese en Taxi driver– una ciudad de diurna luz aparatosa y frívola, y nocturna sordidez agobiante.

Nuestro cowboy se desprende, en el relato del director, de una pantalla de autocine que llena la pantalla del cine como un enorme hueso disecado bajo el sol del oeste, con sonidos de film western, un grupo de aburridos caballos y un no menos aburrido niño que juega en un caballito de juguete, en la mayor profundidad de plano alcanzada en toda la película… desde esa vacía vastedad (valga la etimológica redundancia) de la pantalla del autocine, había emergido un yo… un yo que quería pasar a ser ese potro semental de las películas del Lejano Oeste, como John Wayne (quien le arrebataría el Oscar al mejor actor masculino de ese año) e imponerse en su cerrada mismidad -su natural e inocente egoísmo- frente al mundo. Disfrazado de cowboy, con sus botas, sombrero, chicle y ropa de cuero crudo con flecos, ese yo estaba erguido -erecto, casi podríamos decir- dispuesto a prostituirse entre las mujeres millonarias de la gran ciudad. Pero la ciudad le falla: las mujeres millonarias que debían pagarle no aparecían… pero en su lugar aparecían monstruos de todo tipo, que más se parecían a dolorosas distorsiones de los monstruos de Federico Fellini, aunque con un ritmo más cercano a Michelangelo Antonioni. En esa revelación, y acompañado del equivalente a su revólver -su radio a transistores-, comenzó a delirar las noches de New York… hasta que en aquel desfile de imposturas se hace amigo de Ratzo: algo así como una rata sobreviviente, viviendo en su hoyo de un edificio abandonado con todo aquello que lograba robar, enfermo de tuberculosis y tullido. Un pícaro que comienza como pícaro aún antes de filmarse el largometraje ya que, como todavía estaba en duda su participación (ya habían pasado dos años de El graduado), se cita con Schlesinger en una esquina de la ciudad y mientras éste se impacientaba porque Hoffman no aparecía, cae en la cuenta de que había estado todo el tiempo a su lado disfrazado de mendigo y pidiendo limosna.

La actriz Sylvia Miles (como Cass) en una escena de «Midnight Cowboy» (1969)

La cuestión es que los planes de Joe terminan virando hacia la tragedia. Aquel brioso corcel que había venido a prostituirse estaba entrando en el Nueva York que no imaginaba: el de la indiferencia, el de la soledad atascada en epor el egoísmo y el silencio que lo rodeaba a todo. “Ratzo” le confiesa acerca de su padre, de profesión lustrabotas: “…tenía las uñas tan negras cuando murió que, cuando lo enterraron, tuvieron que ponerle unos guantes”… Eso no aparecía en las blancas osamentas de Texas transformadas en pantallas de cine al sol. Los autos elegantes eran duros taxis contra los que se debe pelear y, así, y aprovechando la cámara oculta, Hoffman y Voight se largan varias veces contra los taxis de una calle hasta que logran ser embestidos de la manera exacta, al grito de “I’m walkin’ here! I’m walkin’ here!”… golpeando el taxi… golpe tras golpe. Algo análogo ocurrió con el falso desmayado a quien, verdaderamente, nadie se acercó a socorrer y sobre quien Joe echaba miradas de mudos pedidos de auxilio… sólo él y la “víctima” sabían de la cámara oculta, pero todos miraban y pasaban de largo… y el lugar escogido para el “desmayo” era el centro de la ironía perseguida: montarlo todo a la entrada de las joyerías Tiffany, allí donde Audrey Hepburn nos vendería el comienzo de la década de los ’60 -precisamente en 1961- su idílico Desayuno con diamantes… (Breakfast at Tiffany’s”)…

Y la televisión seguía vendiendo lo mismo, tanto en la infancia -abandonado por la madre- allá en Texas, como en el ridículo “revolcón” que se da con una presunta clienta, una mujer ya entrada en años, cambiando de canales con su cuerpo en el control remoto… escena por la que se clasificó al film con una “X” y que luego se la quitaron al ganar el Oscar como mejor filme.

La relación de supervivencia entre ambos se transforma en amistad. Ratzo tiene gestos chaplinescos para con su Joe, por ejemplo, al bajar en su covacha de roedor y con extrema delicadeza, una cortina rota y mugrienta para que su amigo pudiera dormir más tranquilo… y mientras tanto el iluso texano iba preocupándose cada vez más por la salud de su amigo, quien le confiesa su sueño de irse a vivir a Miami, en Florida… Ilusión sobre ilusión…

No es vano el dato de que Schlesinger se había inspirado para esta cinta en el filme yugoslavo de 1967 Kad budem mrtav i beo (en croata: Cuando esté muerto y blanco) de Zivojin Pavlovic, acerca de la historia de Jimmy the dingy, un joven que al quedarse sin trabajo quería ser cantante de rock… del rock de las grandes ciudades norteamericanas: aquel mundo de ilusiones de Tiffany, mujeres hermosas y carteles luminosos que atrae a los pobres de alma como la luz a las polillas…

Pasan un crudo invierno (filmado en pleno julio) y la salud de Ratzo empeora, decidiendo comenzar el mítico viaje a Miami. Ya cerca del destino, Joe se deshace de su disfraz de cowboy y encara el último tramo del viaje. Ratzo muere. Todos en el pasaje del ómnibus miran. El chofer mira… Ratzo, ahora, es una cosa… es la cosa que siempre fue Joe. Por eso decíamos al comienzo: Midnight cowboy es sólo la historia de Joe… Ratzo es la parte estéril, inútil, seca que nos aisla y perturba en nuestra relación con el otro y el Universo… es la verdadera máscara que Joe se ha quitado de encima y que ha parido a un hombre de verdad: a alguien que está solo porque ya quiere de verdad a su amigo y está en él y porque ya está del otro lado de la luna: ya es el “Ello”, sin comunicación con la Tierra… Y está en silencio porque ante la muerte como perspectiva de vida, la misma vida vivida ya nos lo ha dicho todo…

Tráiler:

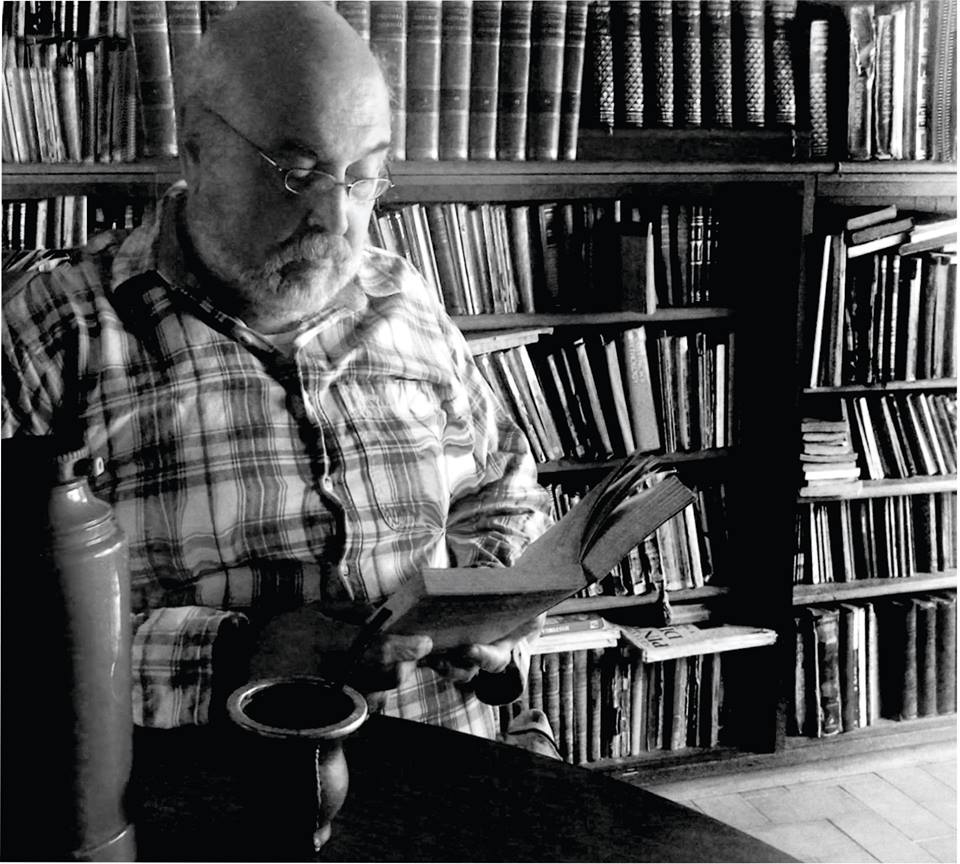

El escritor argentino Horacio Ramírez, redactor permanente del Diario «Cine y Literatura»

Horacio Carlos Ramírez (1956) nació en la ciudad de Bernal, Partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tras terminar sus estudios secundarios comenzó a estudiar Ecología en la Facultad y Museo de Ciencias Naturales de La Plata, pero al cabo de algunos años: “reconocí que estudiaba la vida no por ella, sino por la estética de la vida. Fue una época de duras decisiones, hasta que me encontré con una serie de autores y un antropólogo de la Facultad -el Dr. Héctor Blas Lahitte- que me orientaron hacia un ámbito donde la ciencia instrumental se daba la mano con el pensamiento estético en sus facetas más abstractas y a la vez encantadoras… pero ese entrelazamiento tenía un precio, que era reencausarlo todo de nuevo… y así comencé a estudiar por mi cuenta estética, antropología y simbología, cine, poética. Todo conducía a todas partes, todo se abría a una red de conocimientos que se transformaban en saberes que se autopromovían y autojustificaban. La religión -el mal llamado ‘mormonismo’- terminó de darle un cierre espiritual al asunto que encajaba con una perfección que ya me resultaba sin retorno… La práctica de la pintura -realicé varias exposiciones colectivas e individuales- me terminaron arrojando a las playas de la poesía. Hoy escribo poesía y teorizo sobre poesía, tanto occidental como en el ámbito del haiku japonés. Doy charlas sobre la simbólica humana y aspectos diversos de la estética en general y de estética de la vida, donde trato de mostrar cómo una mosca y un ángel de piedra tienen más elementos en común que mutuas segregaciones, y para ayudar a desentrañar el enredo sin sentido al que se somete a nuestra civilización con una deficiente visión de la ciencia que nos hace entrar en un permanente conflicto ambiental y social… La humana parece ser una especie que, de puro rica y a la vez desorientada, está en permanente conflicto con todo lo que la rodea y consigo misma…”

“He escrito cuatro libros de poesía, el último con algunos relatos y una serie de reflexiones, y estoy terminando dos textos que quizás algún día vean la luz: uno sobre simbología universal y otro sobre teoría poética…”

Actualmente vive con su familia en la localidad de Reta, también la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tres Arroyos sobre la costa atlántica (a unos 600 kilómetros de su lugar natal), dando charlas guiadas sobre ecología, epistemología y paseos nocturnos para apreciar el cielo y su sistema de símbolos astrológicos y las historias que le dieron origen en las diferentes tradiciones antiguas.

Este artículo fue escrito para ser publicado exclusivamente por el Diario Cine y Literatura.