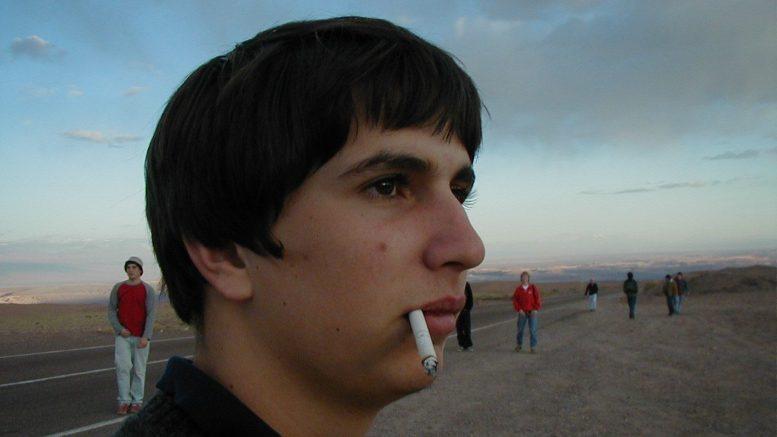

Un día cualquiera, sin embargo, porque alguien nos molesta por nuestro origen, porque reflexionamos sobre ese colegio del que renegamos y justo ha muerto un expresidente que también estudió ahí, porque releemos a Rodrigo Lira, porque escuchamos un tema de los Beatles, de fondo, en la radio, o porque ordenamos viejos archivos en el computador y nos cruzamos al azar con una imagen en blanco y negro, cual esténcil de John Lennon —el cigarro laxo entre sus labios, la vista perdida en un punto indeterminado del desierto—; un día cualquiera, decía, no podemos sino acordarnos de ese compañero desaparecido.

Por José Miguel Martínez

Publicado el 26.2.2024

Y es cierto, el pasado aún no ha muerto

no olvides los recuerdos, no te olvides de llegar

hasta el lugar donde un día paraste a mirar.

Camilo Artigas, en «Canción a Prieto»

A la memoria de José Tomás Prieto Izquierdo

Tenía un par de años más que yo, pero no lo parecía: era un muchachito flaco, menudo, aunque de panza incipiente. Para mí, Prieto era el típico compañero que olvidaría después, en el curso de la vida. Sin embargo, hace muchos años, me acordé intensamente de él cuando, por azar, ordenando los cajones de mi escritorio, se me apareció una foto suya en el viaje de estudios que hicimos en tercero medio.

Entonces, de pronto, recordé que estaba muerto.

*

Hace unos días, un amigo artista de Puerto Montt, con el que suelo ir al cine, me tiró una talla sobre mi origen. Estábamos hablando de unos carritos de madera, unos carritos de arrastre que, al parecer, eran clásicos en nuestra generación cuando éramos niños. Yo no tenía idea de qué carritos hablaba. Mi amigo me comentó:

—Es que en Las Condes, seguro jugabas con cosas más sofisticadas.

Su comentario me llevó a pensar cómo uno siempre es el cuico de alguien más. Al mismo tiempo, y haciendo uso de una técnica que aprendí en mis días escolares —técnica que consiste en interpretar, no sin un dejo de ironía, el mismo papel por el que se te está hueveando—, le respondí:

—Seguro que sí; no por nada estudié en el mismo colegio que Sebastián Piñera.

La talla de mi amigo quedó ahí, en el aire, segada por mi comentario, pero luego nos permitió hablar del tema del momento: la reciente muerte de Piñera, empresario, dos veces Presidente de la República, uno de los hombres —y no es hipérbole decirlo— más ricos y poderosos de Chile. Y exalumno, por cierto, del Colegio del Verbo Divino.

*

En ese entonces teníamos 16 o 17 años —Prieto tenía 18—, y sabíamos muy poco de la muerte; en cierta forma la aborrecíamos. Nuestra aversión por la muerte, de hecho, era muy parecida a nuestra aversión por cruzar los límites político-sociales establecidos en el colegio (esto era: los límites político-sociales de nuestros padres.) Una cierta incapacidad de poner en duda aquellas ideas que crecimos escuchando; una cierta incapacidad de reconocer como parte de nosotros la muerte de un compañero de curso.

*

Piñera fue, en el sentido de sus alcances políticos y empresariales, el modelo de lo que podía llegar a ser un exalumno del Verbo —así le decíamos al colegio: «el Verbo», de la misma forma que nos tratábamos por el apellido o por apodos; jamás por el nombre—. Por él, al ser electo en su primer mandato, crearon el premio al «Exalumno Destacado de Honor».

Y si bien, en el Verbo, la mayoría del alumnado era de élite como Piñera, también había un pequeño grupo de bichos raros, freaks, que le daban un filo transgresor al ambiente, como si por su sola presencia se generase un quiebre en la realidad habitual del colegio.

En La poesía terminó conmigo: vida de Rodrigo Lira, biografía publicada por Ediciones UDP en 2017, Roberto Careaga cuenta que Sebastián Piñera y el poeta Rodrigo Lira se conocieron en 1960, cuando tenían diez años recién cumplidos: expulsados de un campamento scout por mal comportamiento, ambos fueron enviados de vuelta a Santiago. «Se unieron en el desorden», escribe Careaga, y luego precisa: «La amistad entre Sebastián y Rodrigo nunca llegaría a ser demasiado profunda, pero el episodio los acercó».

Piñera rememora a Lira así: «Gran conversador, mal deportista. Inteligente en las cosas que a él le interesaban y totalmente desinteresado en las cosas que no le interesaban. Tenía un carácter extraño. No era una persona que destacara, no era un gran alumno, no era un gran líder. Pero tenía algo muy especial, una riqueza espiritual».

*

Prieto tampoco era alguien que destacara, ni era un gran alumno —había, en efecto, repetido de curso dos veces—. Ignoro si poseía algún tipo de riqueza espiritual. Si recuerdo que, como Lira, Prieto también era mal deportista y era, asimismo, uno de los pocos compañeros que fumaba, no por pose, sino porque realmente le agradaba hacerlo.

Su perfil no era el típico del Verbo, a excepción de su origen: provenía (como mucha gente de allí, aunque ciertamente no toda) de cuna tradicional, conservadora; tal vez por eso, por el guardar apariencias tan propio de esos círculos, fue que se le informó al curso que había fallecido durmiendo.

*

Piñera y Lira fueron dos destinos contrapuestos: uno Presidente millonario, el otro poeta performático. Una relación, digámoslo, absolutamente inverosímil. Y, sin embargo, el vínculo más concreto entre ambos fue el tiempo que pasaron juntos en el Verbo.

Piñera no recuerda por qué se acabó la amistad con Lira: aparentemente, dejaron de juntarse de un día para otro. Siete u ocho años después, él egresaría del colegio pero Lira no. Tras abandonar el Verbo y pasar un tiempo en Iquique, Lira cursaría dos años de instrucción en la Escuela Militar, y luego terminaría sus estudios en el Liceo 7 de Las Condes: «una institución pública —escribe Careaga— que recibía tanto a los niños de las clases bajas de la comuna, como a los pijes expulsados de los colegios del barrio alto».

Después de irrumpir en la escena literaria y escribir la mayor parte de su obra poética en el segundo lustro de los 70, Rodrigo Lira terminaría, en diciembre de 1981, cortándose las venas en la bañera de su departamento en avenida Grecia 907.

*

Los versos de un poema de Lira, Cosas que suelen suceder en eternos instantes, dedicado a la memoria de A.R., me llevan a pensar en Prieto:

Parece que no grita.

¿O es que nadie lo oye?

¿O es que todos lo oyen y prefieren colectivamente olvidar ese grito

que se mezcla con los sueños

de los dormidos?

Según nos dijeron entonces —tanto padres como profesores—, a Prieto se le habría detenido el corazón en medio de la noche; el tipo de eufemismo higiénico que, por aquel entonces, era habitual en la cultura del colegio.

*

Durante años, renegué de ser exalumno del Verbo. En los círculos literarios en los que me movía, entre las personas que frecuentaba, no era bien visto haber tenido un pasado de élite (el comentario de mi amigo, artista de Puerto Montt, es elocuente en ese sentido).

Mi negación se transmitía en ciertas acciones concretas: alguna vez, desde el Verbo, me invitaron a presentar mis libros allí. Dije que no. En otra ocasión, a un par de meses del estallido social, se celebraron los quince años de egreso de mi generación. Volví a excusarme.

Después de la universidad, mi tendencia siempre tuvo un sesgo más de izquierda, y si bien en la ciudad sureña en la que vivía me hallaba libre de tener que dar cuenta de mi pasado, en el mundillo literario, sobre todo el santiaguino, se valoraba especialmente un origen de clase media, ñuñoíno muchas veces, y una postura, en términos filosóficos o intelectuales, levemente antisistémica.

El yo de mi origen, indeleble, y el yo de aquellos años se hallaban en pugna por dilucidar qué decir cuando alguien preguntara: «¿en qué colegio estudiaste?». Mis respuestas mentales solían blanquear mi pasado, no a través de fanfarronadas artificiales sino mediante el silencio, es decir, mediante una forma de abajismo por omisión.

Pero renegar del origen, ahora lo sé, es renegar de uno mismo.

*

Busco señas de Prieto en el presente. ¿Habrá alguna mención a él en el anuario escolar del año en que murió? Googleo para ver si existe una versión digital —no tengo copia física—, pero no encuentro nada: en el sitio web del colegio, el anuario más antiguo data del 2013.

Hay un grupo del curso en WhatsApp, llamado «4°A CVD», compuesto por 33 exverbitas; es un chat con muy poco movimiento. Estoy a punto de consultar si alguien tiene el anuario, pero me reprimo: ¿quiénes son estas personas con las que no he hablado desde que salí del colegio? Busco en el historial de conversación si alguien ha dicho algo sobre Prieto.

El 15 de enero de 2020 un compañero comentó:

—Hoy es el aniversario de muerte de Prieto 🙏.

—Wena, gracias por avisar —respondió otro.

—¡Grande Prieto! —dijo un tercero.

Esos son los únicos comentarios.

*

«No se puede hablar impersonalmente de nadie», escribe Enrique Lihn en el prólogo de Proyecto de obras completas, compilado de poemas de Rodrigo Lira, y agrega: «El recuerdo que tengo de Lira me disgusta conmigo mismo».

Careaga, en su biografía, comenta cómo en este prólogo Lihn lee y valora la obra de Lira; le pone atención, dice, pero, además, habla de la tensa relación que mantuvieron, y expresa su culpa por no haberlo entendido del todo, por haberlo tratado mal. El tipo de reflexión que sólo sucede expost, años después de la muerte de alguien a quien, en el presente, buscamos a ciegas dando manotazos en el aire.

*

Inquieto por el anuario, me acuerdo que mi amigo Dila alguna vez envió por WhatsApp, hace un par de años, unas imágenes tomadas con el celular de esos perfiles que se escribían de los alumnos cuando egresaban de cuarto medio, perfiles llenos de anécdotas zorronas de carretes, copete y mujeres.

Le escribo consultando si tiene el anuario a mano; me dice que sí. Le pido que revise si hay alguna mención a Prieto; me dice, al rato, que cero, y luego comenta en un audio: «Qué cuático. ¿Por qué no se escribió un apartado sobre él? El colegio debe haber optado por esconder el hecho bajo la alfombra. Protocolo Pelayo».

¿Qué hay detrás de ese velo, de ese silencio ante la muerte?

*

Es una pregunta a la que vuelvo: ¿por qué me metieron mis padres al Verbo? Mi viejo estudió ingeniería comercial, pero nunca ejerció; mi vieja estudió derecho pero, al igual que él, tampoco ejerció.

Ambos se dedicaron a la docencia universitaria y a la investigación; mi viejo, en múltiples universidades, aunque principalmente, en buena parte de los 90, en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile; mi vieja a su vez en la Facultad de Comunicaciones de la misma Casa de Estudios, y luego en la Universidad Gabriela Mistral.

Los dos, creo, no eran el perfil típico de los padres del colegio —eran, más bien, sesudos, intelectuales—, pero aun así mi hermano mayor y yo entramos al Verbo, porque mis viejos genuinamente creían entonces que la educación diferenciada, disciplinada y católica era la mejor educación que podían ofrecernos a principios de los 90, sobre todo si apuntaba a la llamada «excelencia académica», es decir, a un camino riguroso en estudios y notas en aras de un futuro ingreso a la universidad. Las notas, entonces, lo eran todo; los valores católicos, por su parte, aseguraban que el árbol crecería recto.

A cuántas misas habré asistido en todos mis años en el Verbo: imposible saber.

A cuántos funerales: ninguno.

*

Yo no asistí a su entierro. No era amigo de Prieto y, en el fondo, más allá de un leve desconcierto, su muerte no provocó gran impacto en mí, o así lo creí en su momento. Sentí su muerte, para ser franco, con la misma distancia que siento hoy al leer en un post las cifras de muertos por un bombardeo al otro lado del mundo (seguido a continuación por el video de un gato haciendo travesuras, video que diluye la levísima angustia que podría haber provocado el posteo anterior sobre el bombardeo).

La muerte de Prieto, además, sucedió en vacaciones de verano: eso ayudó a aminorar el impacto de la noticia, porque todos nos encontrábamos lejos, fuera de Santiago —yo estaba en Bariloche, pasando el verano con la familia de mi amigo Moma—.

Sé que hubo una Misa en el colegio antes del entierro; de ella, Dila me dice que recuerda sólo un par de cosas: que era de noche, y que el viejo de Prieto lloraba. Desconozco si habrá sido presidida o no por el cura rector, aunque imagino que sí.

*

El Verbo era un colegio de congregación alemana y el cura rector, antes de asumir su cargo, había sido misionero en África; me acuerdo que llegaba al colegio manejando una Pathfinder, para luego predicar sobre la sencillez del misionero en largas y aburridas misas desde el altar de una gran iglesia de hormigón, de líneas modernistas, ornamentada con vitrales de colores y un Cristo de fierro —obra del escultor Sergio Castillo— que formaba parte cotidiana de los logos e imágenes institucionales.

La estampa de Arnoldo Janssen, fundador de la congregación, canonizado como santo el año en que murió Prieto, también se replicaba en todas las salas.

Si bien reniego del talante verbita y de su simbología católica, mi experiencia en el colegio en ningún caso fue mala: hice grandes amigos, algunos que conservo aún, amigos con los que me peleé durante el estallido social —retirándome indignado de nuestro grupo de WhatsApp— y con los que al rato me reconcilié —y volví a ingresar al grupo de WhatsApp—, porque estos amigos, de alguna manera, como la familia misma, uno termina por heredarlos: el camino de la vida tiende a separarnos en términos de intereses, visión de mundo y pensamiento político, pero la amistad se mantiene estable por una suerte de lealtad por tradición.

Cuando mi padre falleció, ellos estuvieron ahí; cuando falleció la madre de uno y el padre de otro, ahí estuve yo, presentando mis respetos en sus respectivas exequias.

*

Al día siguiente de la Misa, me cuenta mi amigo Tomacho, se realizó su funeral. Él se encontraba veraneando en Concón con cuatro compañeros más, en el departamento de los padres de uno de ellos.

Tomacho y sus amigos no asistieron a la Misa, pero al día siguiente sería el entierro, y eso significaba que, si iban, tendrían que terminar las vacaciones antes.

Se armó una discusión sobre qué hacer: dos eran cercanos a Prieto, Tomacho era neutral, y otros dos dijeron que no asistirían porque no querían terminar sus vacaciones antes de tiempo. Tomacho se unió entonces a los dos primeros —»me pareció lo correcto», dice en su audio—, y se fueron al campo de la familia de Prieto.

«La memoria siempre falla», agrega después, porque no recuerda quiénes de nuestros pares estaban allí, en el campo, pero a quien sí recuerda con certeza es a Camilo Artigas, compañero del curso y amigo de Prieto.

*

La memoria siempre falla: pienso en otros momentos—zozobras que el río de los recuerdos trae de vuelta a las orillas de mi falible memoria—, momentos felices que haya vivido en el Verbo para balancear mi percepción umbrosa del colegio en el presente.

Pienso en la obra de teatro escolar sobre Sherlock Holmes, con la que nos ganamos un premio de guion, aun cuando hubiera sido complemente improvisada.

Pienso en los dibujos que hacíamos en clases con Tomacho, dibujos basados en videojuegos o películas que, para los adultos, eran considerados pornografía (aunque, en rigor, una vez un matón del curso obligó a Tomacho a que le dibujara una chica desnuda y la miss de Ciencias Naturales lo pilló in fraganti).

Pienso en Moma, arrojándose al techo de un pasillo y atravesando planchas, estrellándose contra el suelo y soltando una carcajada antes de desmayarse.

Pienso en Mai, cuando lo molestábamos y nos perseguía por todo el colegio, el corazón en la boca mientras nos escondíamos debajo de las sillas del auditorio y sentíamos sus pasos resonar cual Depredador —hablo de la película de Schwarzenegger—, para, a continuación, porque él era mucho más fuerte que nosotros, molernos a puñetazos.

Pienso en Miuta, levantando la mano en clases de filosofía, dispuesto a hacer una pregunta cósmica e inteligente que le valdría el abucheo general por parte del curso.

Pienso en los juegos de lucha libre, dichosos de imitar sus formas más artísticas, hasta que éramos abruptamente interrumpidos por el matón del curso, quien nos aplicaba, contra mesas o baldosas, las mismas técnicas con toda la fuerza de la realidad.

Pienso, en fin, en cientos de anécdotas ridículas, cargadas de testosterona —porque el colegio era sólo de hombres y colectivamente actuábamos como una banda de simios—, anécdotas que, al revivirlas con mis amigos de infancia, con ligeras variantes en sus detalles, siempre nos sacan risotadas.

Lo cierto es que nunca llegué a despreciar el colegio sino hasta que estuve fuera de él: el mundo se abrió para mí cuando entré a la universidad, y pude descubrir nuevas lecturas, nuevas experiencias, nuevas realidades inalcanzables en el Verbo; entonces lo vivido allí quedó disminuido ante la experiencia vital del contrapunto universitario, y mis recuerdos de esos años —Prieto y su muerte, entre ellos— fueron absorbidos por un exceso de vida.

*

Según me contaron en los primeros días de cuarto medio —y así lo recordaba yo hasta hace poco—, Camilo Artigas, quien siempre fue un músico avezado, tocó en teclado un tema de los Beatles en el funeral de Prieto. Yo pensaba que el tema interpretado había sido Yesterday; recientemente me enteré que el instrumento de Artigas no había sido un teclado, sino una guitarra, y que tocó no uno sino tres temas: You ve got to hide your love away, Let it be y Hey Jude.

Tomacho me lo contó: ayer le preguntó a Artigas qué recordaba del funeral. Él le dijo que el plan de la familia era reproducir canciones de los Beatles desde una radio portátil, a pilas; la hermana de Prieto había probado la radio previamente y había comprado pilas nuevas, por lo que estaba todo en orden, pero llegado el momento la radio no funcionó.

Fue entonces que, de improviso, se pusieron a preguntar quién podía tocar algo de los Beatles, y así la guitarra llegó a manos de él. Tomacho se acordaba de Artigas tocando los temas mientras terminaban de cavar el hoyo en el campo; era un día soleado de enero y él, en palabras de mi amigo, se mantuvo estoico, sin quebrarse nunca, cantando los Beatles de principio a fin, mientras el ataúd de Prieto descendía a las entrañas de la tierra.

*

Cuando me topé con su fotografía en el desierto, yo estaba terminando la carrera de arquitectura. Le pedí a mi amigo Moma, en esos días, que nos juntáramos, porque según recordaba, él la había tomado con su cámara.

Moma vino a tomar chelas al departamento de mis viejos; ahí me comentó que, efectivamente, él había sido el autor de la imagen, y mientras me decía eso yo observaba la foto con mayor atención: Prieto aparecía en el primer plano, ligeramente de escorzo, mirando hacia el infinito, con un cigarro a medio fumar colgándole entre los labios.

La luz del atardecer caía como una línea ambarina al fondo, detrás de las suaves depresiones del desierto de Atacama; Prieto estaba en las sombras, lejos ya de la luz del sol, aunque un punto, un alfiler brillante que era el astro, se reflejaba en la oscuridad de su ojo; a su alrededor, por detrás, varios compañeros de curso se paseaban por la carretera; ninguno de ellos parecía percatarse de él. La foto tenía un tono beige general, como una iluminación casi vetusta, que transmitía una palpable desazón, una sensación de vacío muy vivida.

—Puta la foto triste —dijo Moma.

—Puta la foto triste —dije yo.

*

«Fueron tal vez los años más felices de mi infancia —escribe Germán Marín en un pasaje de su novela Las cien águilas, rememorando su paso por el colegio San Ignacio, eterno rival del Verbo en interescolares de atletismo—, vivía en el mundo sin fisura alguna, tranquilo, seguro, aunque notaba que algo imperceptible bajo los pies empezaba a resquebrajarse, si bien no le hacía demasiado caso».

«Sólo era una molestia inexplicable —prosigue Marín—, casi una sombra, consecuencia acaso de una religión que se me impartía, desde cuyo lugar en el alma crecerían larvados en el tiempo unos oscuros miedos, unas extrañas culpas, unos súbitos desasimientos, que me pesarían para siempre como ya advertiría. Fantasmaquias de la inseguridad».

Nada define mejor mi paso por el colegio que estas palabras de Marín. Extrañas culpas, súbitos desasimientos. El impulso de ser feliz, tan propio de la infancia, impulso que, como el agua que erosiona a las piedras con el pasar del tiempo, termina por corromperse ante la culpa del católico.

Fantasmaquias de la inseguridad: instaurada como un chip, la culpa me acompañaría hasta los albores de mi adultez; sacármela de encima ha sido un trabajo de toda la vida, y aun así no estoy seguro de haberme liberado de ella completamente; atisbos de estrés postraumático se activan en mí cada vez que escucho las oraciones robotizadas y las canciones cursilonas de las misas y, no sin horror, caigo en la cuenta de que, intactas en mi mente, aún puedo recitarlas de principio a fin:

Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.

*

Nos habíamos quedado mirando la fotografía de Prieto en silencio.

—¿Te acordái de cómo lo molestábamos? —dijo entonces Moma.

—¿Con qué? —le pregunté, un poco alarmado por no acordarme.

—Ya ni recuerdo —dijo Moma—; por eso te lo preguntaba.

¿Cómo era que lo molestábamos? Hice un esfuerzo por recordar.

*

El 2010, un reportaje de Ciper sacó de mi memoria más primigenia el recuerdo de Pelayo Flórez («protocolo Pelayo»), un alumno del Verbo que se había suicidado en 1994 tomando cianuro en el laboratorio de química del colegio.

«Sus compañeros lo molestaban —dice el reportaje— porque no se bañaba todos los días, tampoco después de las clases de gimnasia, o porque tenía espinillas. Hasta que un día, simplemente, se hartó».

La historia de Pelayo era un rumor de pasillos, más un mito urbano que una persona de carne y hueso. Yo no lo conocí. Mi recuerdo más concreto de él, de hecho, es uno indirecto: la mañana en que, años después de su muerte, en un muro muy visible desde el patio principal, alguien pintó en grandes letras negras: PELAYO VIVE.

Todos lo comentamos, en la fila para entrar a clases, acalorados y extrañados por la novedad, pero en el primer recreo la frase ya había sido pulcramente eliminada con pintura blanca: PELAYO VIVE.

En el reportaje de Ciper se menciona también un documental sobre Pelayo que Fernando Ramírez, otro exalumno del Verbo, hizo en el año en que fue canonizado Arnoldo Jannsen, es decir, el año en que murió Prieto. Jorge Rojas, un profesor del colegio, dice en el video: «Tiene que ver con el modelo cultural de lo que se puede entender ser varonil. Uno tiene que sobrevivir en este colegio, lidiar con la heterogeneidad. Cada uno tiene que saber defender su territorio, como animales que somos».

*

¿Por qué lo molestábamos? Quizás por su físico, quizás porque era medio pavote: vi a Prieto apareciendo como una sombra en el fondo de mi mente, avanzando hacia mí por uno de los pasillos del colegio, acercándose mientras arrastraba los pies en V, como un pato o un payaso, con su corte de pelo anticuado, tipo casco, que no le ayudaba para nada en un lugar como el Verbo (a Prieto le gustaban mucho los Beatles; he allí, creo, el porqué de ese peinado sesentero, y de los temas que Artigas interpretó en su funeral).

Recordé entonces que le habían puesto el mote de «tortuga» porque andaba encorvado —así lo veía avanzar, como si cargara con un caparazón sobre su espalda—; también recordé que yo no lo molestaba regularmente, y eso me hizo sentir un poco de alivio, pero entonces lo vi aparecer a mi lado en el pasillo y, sin recordar por qué, apenas me crucé con él le grité de la nada:

—¡Córrete, tortuga!

Él me miró con ojos alicaídos —yo no era uno de sus matones habituales, y eso lo desconcertó—; alzando un poco la voz, dejando salir un gallito, me dijo:

—Pero, ¿qué te hice yo?

*

Nadie pasa por un colegio como el Verbo sin recibir, al menos ocasionalmente, un bullying brutal. Yo también agarré para el hueveo a compañeros; yo también fui hueveado a su vez. «Nos educaron para esto —escribe Enrique Lihn en unos versos de su poema Verbo Divino—, en el gusto de la lucha de todos contra todos».

Hubo un año en que, en clases de música o de arte, donde nos sentábamos en mesas colectivas, el grupo ampliado de amigos y compañeros me empezó a llamar «el roto Martínez» o «el chano Martínez». ¿Por qué me molestaban así?

Porque mis zapatillas en Gimnasia, gastadas, eran marca Diadora, no Nike o Adidas; porque en mi familia teníamos un solo auto, no dos o tres; porque no teníamos tele con cable y las imágenes, en mi casa, se veían duplicadas por la mala señal de la antena, que había que ajustar constantemente; porque no teníamos la consola de videojuegos del momento y nuestro computador, que corría los juegos con retardo, iba siempre una generación tecnológica atrasado; por, en definitiva, cualquier excusa sobre el estatus económico de mi familia en contraste con la de ellos.

El clasismo allí era sistémico: lo que los padres pensaban, permeaba en los hijos, y así como uno siempre es el cuico de alguien más, uno también es el roto de alguien más.

Me tomó un año completo entender el mecanismo para contrarrestar este hueveo: entre más me roteaban mis compañeros, más roto tenía que ser yo; entre más chano me llamaban, más chano debía comportarme. Al convertirme en lo que ellos decían que yo era, al no indignarme por ser emplazado así —»no por nada estudié en el mismo colegio que Sebastián Piñera»—, menos divertido se volvía huevearme.

Un año después, estos apodos perdieron su valor, y el hueveo terminó por diluirse. Pero nunca olvidaré cómo ese año particular —el único que recuerdo en que me hicieran bullying—, sus tallas me llevaron a resentir, no a mis compañeros, sino a mis viejos, por no estar a la altura de la línea base material claramente establecida en el Verbo.

*

Apenas terminé de contarle a Moma sobre mi recuerdo de Prieto, de cómo lo molestábamos, ambos nos quedamos callados, en un estado vanamente melancólico, como si asimiláramos al fin, una década después, su prematura muerte.

Al rato, con varias chelas encima, nos pusimos sentimentales y convenimos que debíamos honrarlo, hacer algo en su memoria. Estábamos desesperados, enardecidos: hablamos hasta bien entrada la noche, discutiendo ideas cada vez más histéricas.

La que nos pareció más factible era la de pasar por Photoshop su fotografía en el desierto y dejar la imagen de su rostro en un lleno y vacío de blancos y negros, a la manera de un esténcil, para luego estamparla en una polera y usarla, como quien usa la polera de un rockstar, en el aniversario de su muerte —ni siquiera sabíamos la fecha con exactitud—. Nos pareció, en fin, un gran homenaje; acordamos de plantear la idea en un correo al resto del curso.

Por supuesto, nunca lo hicimos. De esa conversación han pasado otros diez años, es decir, dos décadas ya sobre la muerte de Prieto. «La memoria es una superficie pegajosa —escribe Germán Marín en Las cien águilas—, en cuyo espejo se adhiere caprichosamente, a su albur, el polvo que levanta la mudanza del tiempo tales como palabras, rostros, sensaciones, fechas, que luego vuelan hacia la desaparición».

*

Hace unos días le envié a Moma un borrador de este texto. «Qué decir», me escribe después, tratando de recordar esa noche en que nos juntamos a conversar sobre Prieto.

«¿Estábamos sentados en la alfombra de tu pieza en San Crescente, quizás —continuó mi amigo— o en la terraza del mismo departamento? No me acuerdo de la conversación, pero si del deseo ardiente de querer hacer algo, a lo mejor como una forma de procesar eso que en su momento no impactó mucho, pero que sería el caso más real, hasta entonces, de una pérdida. Esa foto es la que mejor recuerdo del viaje de estudios; algo tenía, tal vez por la historia de lo que ocurrió después, pero esa mirada y ese cigarro, ¿quizás en ese momento ya había tomado la decisión?».

*

José Tomás Prieto ha sido, para mí, una estrella desvanecida en el universo de la memoria. Su persona no es una constante en mi vida; apenas tengo recuerdos de cómo fue él en la suya. El tiempo y la rutina dejaron la iniciativa de estampar su rostro en una polera —aunque genuina en la borrachera— inconclusa en el camino, y la memoria de ese compañero al que molestábamos en el colegio y que falleció en circunstancias extrañas, veladas para nosotros por los adultos, por el colegio, habita gran parte del tiempo, como es de esperar, en el olvido.

Un día cualquiera, sin embargo, porque alguien nos molesta por nuestro origen, porque reflexionamos sobre ese colegio del que renegamos y justo ha muerto un expresidente que también estudió ahí, porque releemos a Rodrigo Lira, porque escuchamos un tema de los Beatles, de fondo, en la radio, o porque ordenamos viejos archivos en el computador y nos cruzamos al azar con una imagen en blanco y negro, cual esténcil de John Lennon —el cigarro laxo entre sus labios, la vista perdida en un punto indeterminado del desierto—; un día cualquiera, decía, no podemos sino acordarnos de ese compañero muerto y nos ponemos a pensar en él y en su ausencia, y luego nos damos cuenta que la polera donde su cara debía haber quedado estampada en realidad era un texto —y tal vez siempre lo fue—, una crónica dedicada a él y a su última exhalación, porque si bien cuando jóvenes obviamos ese grito silencioso, ignoramos ese ruido apagado que ahora se mezcla con el sueño de los dormidos, su recuerdo inevitablemente nos lleva a los viejos tiempos perdidos cuando, para bien o para mal, éramos verbitas y, sin que entonces lo supiéramos, él vivía entre nosotros.

Tráiler:

***

José Miguel Martínez (Santiago, 1986) es arquitecto. Ha publicado los libros El diablo en Punitaqui (Tajamar Editores, 2013), Hombres al sur (Tajamar Editores, 2015), Tríptico de Granola (Tres Puntos Ediciones, 2020) y Ceres (Minotauro, 2021).

Ha traducido, además, a James Baldwin, S. Craig Zahler y Jack London. Es creador del podcast Cátedras Paralelas, donde conversa con diversos invitados sobre libros y lectura. Vive en Frutillar, Chile.

Asimismo, es redactor permanente del Diario Cine y Literatura.

José Miguel Martínez

Imagen destacada: José Tomás Prieto Izquierdo (por Nicolás Monma).