¿Por qué no se menciona a Francisco Rivas —el autor de esta prodigiosa novela histórica, inspirada en las luchas políticas e ideológicas de la primera mitad del siglo XIX—, como un inmejorable candidato al Premio Nacional en narrativa?, ¿dónde están nuestros críticos especializados?, ¿cuál otro postulante pudiera amagar un talento concretado como el suyo?

Por Edmundo Moure Rojas

Publicado el 12.11.2022

Aplico este adjetivo —el de deslumbrante o prodigioso— a riesgo de resultar hiperbólico dentro del léxico ad hoc, según preceptores de la crítica «académica» y «científica», para dar cuenta de apreciaciones literarias, pues corresponde aquí a la impresión que me ha causado su lectura, como paciente crónico que soy del vicio impune.

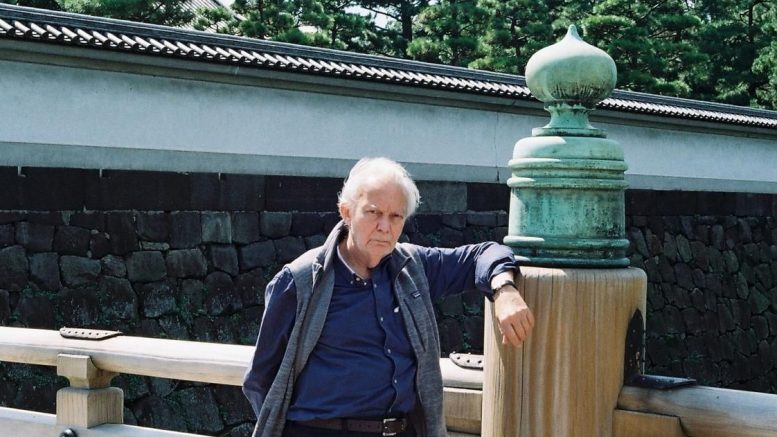

Francisco Rivas (1943) es un conocido y maduro narrador chileno, de quien yo conocía apenas una decena de sus cuentos, aunque no había leído ninguna de sus novelas.

Esta inadvertencia es propia de nuestro limitado o prejuicioso hábito de lectura en esta aldea letrada del fin del mundo, que posterga u omite a los escritores nacionales, sobre todo si no están agraciados por cierto prestigio o resonancia internacional, si no han sido previamente «descubiertos» por algún hermeneuta viajero de origen indiano, aparecido en algún pueblecito de Cataluña, donde se inspiraron escribas náufragos, quizá por el influjo de los aires dalinianos de Cadaqués o Sitges, pues, para casi todo, actuamos como isleños irremediables, obnubilados aún por las baratijas del conquistador extranjero que nos llegan, renombradas en inglés.

Novela de 400 páginas, escrita de la mejor manera por un sólido narrador, maestro en el manejo del lenguaje, en la descripción impecable de personajes, ambientes, situaciones, hechos, anécdotas y diálogos.

Francisco Rivas desarrolla en esta narración el tópico de la venganza, a partir de la atroz experiencia de un sacerdote católico torturado por la maquinaria siniestra de la Inquisición, sobreviviente casi resurrecto de un pavoroso auto de fe, suceso que ocurre en el primer tercio del siglo XIX, cuando la llamada también Santa Hermandad es abolida —como sabemos— en las Cortes de Cádiz, 1812, pero que no fue desahuciada, definitivamente, hasta el 15 de julio de 1834, durante la regencia de María Cristina de Borbón, encuadrada en el inicio del reinado de Isabel II, época de las guerras carlistas y de la incipiente unificación italiana.

No obstante, el aparato inquisidor, a través de un importante grupo de funcionarios, aferrados a sus cargos y prebendas, continuaría actuando, hasta promediar el siglo XIX, en España e Italia; asimismo en América, bajo el nombre clandestino de la Perseveranza, con toda la fuerza del fanatismo de los desesperados.

Una novela deslumbrante

Pero no se trata solo del proceso inquisitorial surgido de los siniestros laberintos del Vaticano. El alcance de la novela se proyecta a todos los censores y objetores de conciencia de todos los tiempos. No es preciso que el narrador los aluda de manera explícita; esto se desprende de la sagaz apelación del autor al lector; he aquí la riqueza propositiva de un gran libro.

En este contexto, se lleva a cabo la trama de la novela, a partir de un extraordinario personaje, Orazio Malacqua, secundado por dos mujeres, Esther y Gabriella, que forman un notable trío que recorre parte de la Europa cristiana de Occidente, cumpliendo el cometido de la venganza, mediante sucesivas peripecias, a través de las cuales se enfrentan tres culturas, amalgamándose finalmente en la criba universal de los afectos.

La atmósfera narrativa me sugiere cierta semejanza con la célebre novela El nombre de la rosa, aun cuando su circunstancia histórica corresponda a una época muy posterior: cuatro siglos más tarde. Pero el tratamiento de seres, situaciones y avatares me remite a esa analogía, no existiendo aquí ninguna dependencia textual o tributo intelectivo.

El autor exhibe un encomiable dominio del lenguaje, despliega su riqueza verbal, introduciendo un léxico apropiado al tiempo cronológico narrativo, a cada circunstancia geográfica y cultural, empleando sus conocimientos y aguda psicología, como debe hacer todo narrador ya formado, mediante esa capacidad, poco usual —convengamos—, sobre todo en nuestro medio, de alcanzar una recreación discursiva y sociológica de ambientes, situaciones y personajes.

La narración fluye como un torrente bien encauzado en las riberas del suspenso que el autor conduce, desafiando al lector, de manera precisa y genial, para atraparlo en su decurso, sin permitirle desvaríos ni distracciones.

Orazio Malacqua nos atrae y asusta a la vez, logrando esa fascinación que solo provocan personajes vívidos, en los cuales percibimos nuestros buenos y malos impulsos, nuestras secretas perversiones y también nuestros anhelos de trascendencia, ese móvil fundacional que todo ser humano lleva en sí, esperando una concreción que a menudo no llega a plasmarse.

Mal que le pese, Francisco Rivas es chileno; si fuera francés o italiano, otro gallo cantaría en las veladas vocingleras de la crítica estatuída.

Así, la fantasía, la imaginación, desbordante a ratos, no menoscaba la verosimilitud de la historia ni de las características fisionómicas del protagonista, que encarna las contradicciones y paradojas de una fe teológica desvirtuada por la pugna de los poderes de este mundo y por las recurrentes miserias de la condición humana, en apariencia y realidad históricas, incólumes frente a las teorías y propósitos más enaltecedores de profetas e iluminados que procuran transformar el mundo desconociendo los móviles atávicos del homo sapiens.

No obstante, la fuerza del amor, la inclinación dual a fundirse siempre en un ser, a través de la entrega al otro, al que se ama y protege, constituyen un modo sutil de expiación, más allá de los manidos tópicos de ese «buen comportamiento» propuesto por los diversos catecismos, religiosos, esotéricos, mágicos o laico-racionalistas con que el homo sapiens procura estructurar una sociedad en donde no se entronice y perpetúe el mal.

En este sentido, la venganza no constituirá una respuesta suficiente, ni siquiera un alivio casuístico para quien la ejerce. De ahí la enigmática figura de la esfinge, que no es otra cosa que la imposible proyección de nuestra propia realidad humana enfrentada al espejo definitivo, donde se hace imposible atrapar el trazo de los sueños para descubrir la esencia de lo que somos al cabo de nuestros actos.

Al concluir la apasionante lectura de La esfinge en el espejo, luego de releer sus mejores pasajes, no puedo sino preguntarme: ¿Por qué no se menciona a Francisco Rivas como un inmejorable candidato al Premio Nacional en narrativa? ¿Dónde están nuestros críticos especializados? ¿Cuál otro postulante pudiera amagar un talento concretado como el suyo?

Tenemos muy buenos y maduros narradores, sin duda; algunos de ellos han sido objeto de nuestro encomio y entusiasmo en estas páginas. Sin embargo, este varón privilegiado de la pluma me lleva a terminar esta crónica con un aplauso sobre las páginas aún vibrantes.

***

Edmundo Moure Rojas, escritor, poeta y cronista, asumió como presidente titular de la Sociedad de Escritores de Chile (Sech) en 1989, luego del mandato democrático de Poli Délano, y además fue el gestor y fundador del Centro de Estudios Gallegos en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, casa de estudios superiores en la cual ejerció durante once años la cátedra de Lingua e Cultura Galegas.

Ha publicado veinticuatro libros, dieciocho en Sudamérica y seis de ellos en Europa. En 1997 obtuvo en España un primer premio por su ensayo Chiloé y Galicia, confines mágicos. Su último título puesto en circulación es el volumen de crónicas Memorias transeúntes.

En la actualidad ejerce como director titular y responsable del Diario Cine y Literatura.

«La esfinge en el espejo», de Francisco Rivas (Editorial Mago, 2022)

Edmundo Moure Rojas

Imagen destacada: Francisco Rivas.