Fundantes del mito de los Estados Unidos, hoy en día, los filmes de vaquero son un género más bien olvidado, venido a menos, pero inmortales pese a todo, y si persisten en la memoria es porque, plagados de arquetipos, proponen relatos que comparten todas las culturas: los pioneros y la expansión territorial, la otredad de colonos e indígenas, el conflicto del hombre contra la naturaleza, la frágil línea entre civilización y barbarie, y el sentido de la individualidad.

Por José Miguel Martínez

Publicado el 19.10.2023

The noonday train will bring Frank Miller

If I’m a man I must be brave

And I must face that deadly killer

Or lie a coward, a craven coward

Or lie a coward in my grave.

Dimitri Tiomkin, en The Ballad of High Noon

El wéstern favorito de mi viejo era High Noon, con Gary Cooper. A la hora señalada, era su traducción al español. Mi viejo siempre elaboraba sus apreciaciones del género usando de ejemplo esa película. A veces discrepábamos: él hacía un panegírico de los wésterns clásicos, mientras yo defendía los spaguetti wéstern.

Mi viejo decía que el wéstern clásico hablaba de una historia moral, psicológica, como en High Noon, por ejemplo, donde vemos la espera solitaria de un sheriff jubilado; el pueblo lo ha abandonado, y él espera ese tren inevitable donde viene el forajido Miller, para enfrentarlo. En ese momento no lo notamos, ni él ni yo, pero, visto en retrospectiva, me parece que mi viejo hablaba de su propia vida.

Hoy en día el wéstern, fundante del mito de los Estados Unidos, es un género más bien olvidado, venido a menos, pero inmortal pese a todo. Y si persiste en la memoria es porque, plagado de arquetipos, propone relatos que comparten todas las culturas: los pioneros y la expansión territorial, la otredad de colonos e indígenas, el conflicto del hombre contra la naturaleza, la frágil línea entre civilización y barbarie. Y el sentido de individualidad, por supuesto.

Para entender el amor de mi viejo por este género, hay que entender el sentido de individualidad que poseía él, profundamente arraigado en el estoicismo con que enfrentaba a la adversidad, que se parecía mucho al de los códigos morales del género, códigos que él veía plenamente representados en High Noon. Para entender la vida y muerte de mi viejo, entonces, hay que entender la moral de esta película de 1952.

High Noon narra en tiempo real una mañana en la vida de Will Kane, el sheriff de Hadleyville, quien se casa con Amy Fowler (Grace Kelly haciendo de cuáquera, detalle que será central al drama, do not forsake me oh my darlin’, por su rechazo a la violencia).

La boda se celebra a las diez y media de la mañana; recién desposado, Kane entrega su revólver y su estrella de plata, y está a punto de irse, pero entonces le avisan que Frank Miller, un forajido que él encarceló cinco años antes, fue liberado y estaría llegando a cobrar su venganza contra él en el tren del mediodía.

Azuzado por otros hombres a huir con su esposa, Kane se larga del pueblo en una carreta, pero a medio camino detiene los caballos y decide volver. «Me están obligando a huir —dice— nunca he huido de nadie en mi vida».

Y luego, en la hora y media de metraje que queda, vamos viendo cómo uno a uno todos los habitantes del pueblo le van dando la espalda cuando él, acosado por los relojes inexorables que indican la inminencia del mediodía, les pide ayuda para enfrentar a Miller y a su banda en un duelo a muerte.

A través de la llanura

High Noon es una película que, en su aparente sencillez, ofrece una multiplicidad de interpretaciones.

Fred Zinnemann, el director, decía en su autobiografía que la película parecía significar diferentes cosas para las personas que habían trabajado en ella: para Carl Foreman, el guionista, era una alegoría de su propia experiencia de persecución política en la era de McCarthy, mientras que, para el mismo director, era la historia de un hombre que debía tomar una decisión de acuerdo a su conciencia.

«Su pueblo —escribe el director— símbolo de una democracia que se ha suavizado, enfrenta una amenaza horrenda al modo de vida de su gente… es una historia que aún sucede en todas partes, cada día».

También adquirió otros significados para quienes la vieron en su momento. Famosa es la frase de John Wayne, quien confesara su desprecio por el wéstern «más antiamericano» que hubiera visto en su vida; lo mismo la de Howard Hawks —con quien hicieran, en respuesta, Río Bravo, donde el sheriff no necesita ayuda de nadie para hacer lo que tiene hacer—.

Hawks sentía particular desprecio por la escena en que la esposa cuáquera de Kane, durante el duelo con la banda de Miller, le disparaba por la espalda a uno de los forajidos: «esa no es la idea que tengo yo de un buen sheriff del oeste», declaró el director.

Para mí, High Noon es una película que habla de mi viejo, del sentido moral de mi viejo. No me refiero a la moral política (la cacería de brujas del mccarthismo), ni tampoco a la del hombre que debe tomar una decisión de acuerdo a su conciencia, como lo veía Zinnemann. Me refiero a la moral del tipo «fuerte y silencioso» —como Tony Soprano lo definió—: Gary Cooper.

Ese tipo que Helen Ramírez, el personaje de Kathy Jurado, define ante Harvey Pell —el joven ayudante que, al no ser recomendado como sucesor, se rehúsa a ayudar a Kane— como un verdadero hombre: «Tú eres un muchacho guapo, tienes hombros grandes y anchos —le dice a su joven amante— pero él es un hombre. Se necesitan más que hombros grandes y anchos para ser un hombre».

«¿Qué pasó con Gary Cooper?», se pregunta Tony Soprano en el capítulo piloto de Los Sopranos, meditando sobre ese hombre clásico del que habla Kathy Jurado, que no estaba en contacto con sus sentimientos y que, solo ante el peligro, hacía lo que tenía hacer, modelo masculino al que sin duda Tony aspiraba a ser pero que, obligado a consultar con una psiquiatra por sus ataques de pánico, no podía alcanzar.

Pienso en mi viejo y aventuro una respuesta: Gary Cooper se enfermó. El actor, de cáncer a los pulmones; mi viejo, de Párkinson. Dos décadas de enfermedad que terminaron por pasarle la cuenta.

Siempre pensé que mi viejo se había enfermado por guardarse tanto las cosas. Era un rasgo esencial de él, su inexpresión, un cierto ánimo solitario que lo definía, como esos vaqueros que, en los wésterns clásicos, cabalgaban como una silueta borrosa, inaccesible, a través de la llanura.

Pero el Párkinson terminó por hacer de su existencia un wéstern crepuscular. Con los años, mientras su condición iba agravándose, vi cómo muchas de sus amistades se fueron alejando de él. Algunos argumentaban —y eran honestos, como la gente de Hadleyville, al esgrimir sus argumentos—, que no les gustaba verlo así, con la mente ida, el cuerpo estropeado, un hombre otrora brillante marchitándose lentamente.

En la espera del tren del mediodía

Ahora, mientras escribo esto, veo que fue necesaria su enfermedad para que yo me uniera a él, porque cuando niño mi viejo me parecía un intelectual cuarentón, muy formal, por cierto, de pocos abrazos, de nulos besos, de mucho mutismo, pero el Párkinson le dio un halo de fragilidad que me llevó a valorarlo como ser humano, a ver el espíritu que se esbozaba más allá de su sordina, a apreciar la herencia cultural que me había transmitido subrepticiamente, y a admirar, en última instancia, su moral de resistencia que, en esos años de declive, se notaba obsoleta, gastada; su silencio tenía una cualidad cansina, taciturna, y, sin embargo, el silencio fue la forma que él eligió para enfrentar con dignidad la espera del tren del mediodía.

«Si tú no puedes entender por qué él tiene que hacerlo —le dice en High Noon el personaje de Kathy Jurado al de Grace Kelly— yo no te lo puedo explicar».

Yo tampoco lo puedo explicar bien. Tal vez por eso, y no por otra cosa, es que ensayo estas palabras. Bien puede ser, probablemente, la razón por la que escribo: mi primer libro está dedicado a mi viejo y, en todos los posteriores, hay guiños a su persona.

Hay un punto en la vida de todo escritor en que se sabe, se siente escritor; es algo que nada tiene que ver con la calidad o cantidad de libros publicados. Abelardo Castillo decía, por ejemplo, que su momento llegó tarde, cuando en una feria del libro se topó con un muchacho que robaba uno de sus libros y lo dejó pasar.

En mi caso, el momento en que me supe escritor fue cuando, el día de su funeral, leí una semblanza de mi viejo. Fue un momento paradójico: sentí plenamente, en ese instante de lectura en voz alta, que la escritura por fin me servía para algo importante; a la vez, sentí que el valor de lo literario daba lo mismo, porque al lado del ejemplo de mi viejo, y citando a Jorge Teillier, el valor de vivir era el que importaba.

Ahora bien: el silencio de mi viejo no significaba arrojo ni osadía. Las escenas que más le gustaban de High Noon, de hecho, eran los momentos en que Gary Cooper dudaba. Primero, en un establo, meditando en si ponerle o no la montura a un caballo para huir de Frank Miller; segundo, en su oficina, minutos antes de las doce, cuando redacta su testamento.

Es una escena hermosa en su montaje, donde todo se va haciendo más grande en el plano en blanco y negro: los relojes, los péndulos, los rostros urgidos de los habitantes del pueblo; y Dimitri Tiomkin, el compositor, que replica el ritmo del reloj y lo convierte, banda sonora mediante, en el sonido de la espera de la muerte del sheriff que, después de redactar su testamento, sin la confianza de un pistolero de Leone, sino como un hombre de carne y hueso, lleno de dudas y temores, solloza de miedo por saber lo que viene.

A eso se refería mi viejo —cuando discutíamos las diferencias entre el wéstern clásico y el espaguetti— con la historia moral y psicológica que plantea de base el género. En los spaguetti wéstern, decía mi viejo, hay un derroche de estilo, donde lo que importa es la acción, donde lo que importa es la estética de la violencia, donde lo que importa es Morricone, soltándose las trenzas. Lo de Corbucci, lo de Leone, decía él, es modernismo, es para otra generación de hombres.

En el fondo, mi viejo decía esto porque él en sí mismo era un clásico, un caballero de otra época, de esos que ya se extinguieron.

Los pozos de aguas termales

En el último año de su vida, mi viejo tenía miedo de quedarse dormido, porque pensaba que ese descanso podría ser el definitivo. Parecía mucho más ido, más delirante que de costumbre; se comunicaba poco o nada, y de lo poco que hablaba, no hacía mucho sentido.

La última vez que vimos High Noon juntos fue en la misma habitación en la que fallecería algunas semanas después; entonces me pareció que él no tenía idea de qué estábamos viendo en pantalla. No pocas veces, cuando me acuerdo de mi viejo, se me viene a la cabeza ese hombre enfermo y perdido de los años finales.

En el último tiempo, sin embargo, sueño mucho con él y ya no está enfermo. A mí me gusta recordarlo así, y por ello, al despertar, evoco las anécdotas que conservo de sus días sin la enfermedad, imágenes escasas de sus años previos al Párkinson a las que me aferro como lo hago con la sensación de mi viejo, vivo y presente, cada vez que vuelvo a ver High Noon.

Hay un recuerdo en particular que atesoro por lo mismo: porque crecí viendo cómo él se iba enfermando con los años, pero en este recuerdo la figura de mi viejo está guardada en mi memoria libre de enfermedad, y me parece que demuestra cómo un padre, en palabras de González Vera, fortalece por presencia.

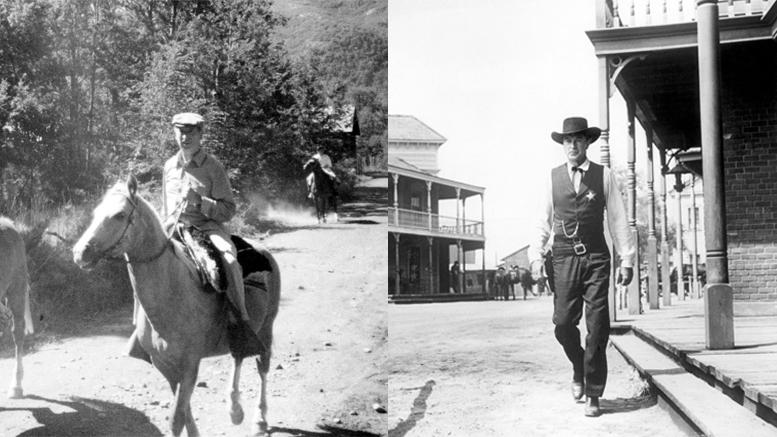

Estábamos en las termas de Chillán, de vacaciones, en una cabalgata hacia el valle de aguas calientes. La cabalgata duraba toda la mañana y, después de cruzar bosques, sierras y caminos empinados y pedregosos, se llegaba a un bellísimo valle surcado por esteros cristalinos. El día era soleado y cada uno llevaba un gorro; mi viejo usaba su clásica boina.

Y los caballos, que ya conocían de memoria el camino, apenas descendían por la cuesta hacia el llano, se lanzaban galopando incansablemente hasta alcanzar el final del valle, en las faldas del volcán, donde se hallaban los pozos de aguas termales.

En ese trayecto, a toda velocidad, los caballos saltaban solos los cursos de agua: fue en uno de esos saltos que mi gorro salió volando. Yo tiré de las riendas, deteniéndome en medio del valle, y me quedé mirando, sobre la montura, cómo mi gorro yacía en la hierba. El problema era que el caballo seguía tirando, queriendo lanzarse de nuevo al galope; yo tenía miedo de bajarme a recogerlo y que el caballo se me escapara —en ese tiempo era cabro chico, y mi experiencia con caballos se limitaba sólo a eso, a los veraneos—.

Así que contuve a mi caballo, afirmando temerosamente las riendas, y viendo impotente como el resto del grupo se alejaba más y más.

Mi viejo, algunos segundos después, se dio cuenta de que yo me había quedado atrás, y él también —como Gary Cooper al detener la carreta— detuvo a su caballo y comenzó a devolverse. Al llegar a mi lado me preguntó qué pasaba: yo le dije que se me había caído el gorro. Mi viejo no hizo algo dialéctico del momento —ese no era su estilo—.

Sólo se bajó de la montura y, tomando firme las riendas de su caballo con una mano, recogió el gorro y lo ajustó en mi cabeza. Luego volvió a montar, y ambos atravesamos, galopando juntos bajo el sol brillante en el cénit del mediodía, el valle de aguas calientes.

***

José Miguel Martínez (Santiago, 1986) es arquitecto. Ha publicado los libros El diablo en Punitaqui (Tajamar Editores, 2013), Hombres al sur (Tajamar Editores, 2015), Tríptico de granola (Tres Puntos Ediciones, 2020) y Ceres (Minotauro, 2021).

Ha traducido, además, a James Baldwin, S. Craig Zahler y Jack London. Es creador del podcast Cátedras Paralelas, donde conversa con diversos invitados sobre libros y lectura. Vive en Frutillar, Chile.

Tráiler:

José Miguel Martínez

Imagen destacada: José Miguel Martínez.