Se puede vivir sin nadie más, claro que sí, pero cuando alguien está ahí, en carne y hueso, frente a ti, el mundo real también puede, a ratos, llegar a ser suficiente, porque a veces, eso es lo único que se necesita para pertenecer a la humanidad, para liberarse, de algún modo, de la impresión de radical irrealidad que siempre nos acecha.

Por José Miguel Martínez

Publicado el 23.1.2024

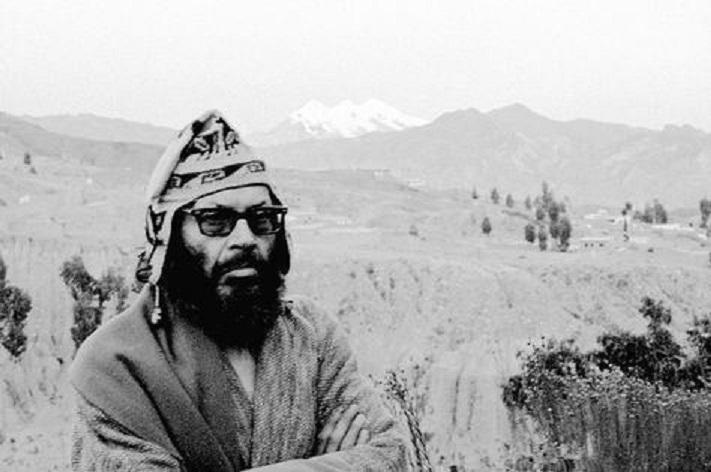

El director japonés Kazuo Inoue decía que los artistas sin un aire de soledad eran aburridos. Hay en esa frase, me parece, una forma de verdad. Si examino a algunos de mis escritores predilectos —a los que vuelvo a través de los años, como Bolaño, Levrero, Felisberto, Lispector, Di Benedetto, Teillier, Jaime Sáenz, entre varios más— todos, además de ser latinoamericanos, comparten ese aire de soledad en su literatura.

Pienso en el Bolaño cuidador de campings, sobreviviendo a punta de arroz; en el Levrero de El discurso vacío, tratando de corregir su espíritu a través de la caligrafía; en el Felisberto pianista, recorriendo los pueblitos perdidos del Uruguay, buscando un lugar donde tocar; en la Lispector, hospitalizada por un cáncer de ovarios, desangrándose y gritando desde la puerta de su habitación que se muere su personaje; en el Di Benedetto, exiliado en España, con las cicatrices internas de haber sido torturado por la dictadura argentina; en el Jorge Teillier, borracho, en tardes somnolientas de Lautaro, viendo el tiempo pasar por fuera de la ventana del club social; y en el Jaime Sáenz Guzmán, aterido por la fiebre, y aún más borracho que el poeta chileno, soportando el delirium tremens, tratando de alcanzar el otro lado de la noche paceña.

No digo que estos escritores y poetas hayan sido unos malditos, porque muchos de ellos tuvieron sus amores, sus familias y sus amigos y, seamos honestos, nada es tan blanco y negro en la vida; lo que sí digo es que todos parecieran, en última instancia, haber vivido con vehemencia sus batallas personales contra la soledad, en el sentido de que todos se enfrentaron, algunos con humor y aplomo, otros con desesperanza, a la soledad del mundo.

Pero, ¿es la soledad algo tan terrible? ¿Acaso no es algo que a veces también buscamos? Alguna vez conversé con mi pareja sobre el derrotero de Sergio Larraín y su reclusión definitiva, cual ermitaño, en Ovalle, donde poco a poco fue abandonando su oficio de la fotografía para profundizar en el estudio de la mística oriental.

Aislado del mundo, Larraín estuvo casi medio siglo alejado del arte que le dio prestigio internacional como uno de los mejores fotógrafos, no sólo de Chile, sino también del mundo.

Qué difícil es ser persona —le dije a Cata, reflexionando sobre Larraín—, y tener que lidiar con otras personas, fuente de inagotable conflicto; y qué difícil es lidiar, a la vez, con tu propio ego y con las comparaciones absurdas en esta era de las redes sociales.

Al final, el impulso de cortar por lo sano y alejarse del mundo es una alternativa muy atractiva, aun cuando ese camino sea arduo también, porque saber lidiar con la soledad, estar con uno mismo, es tal vez aún más difícil que relacionarse con otros (es cosa de leer las obras de los autores mencionados al principio.)

Podemos decir, entonces, que la soledad es algo que queremos y no queremos. A mí me gusta leer, por ejemplo, sin que nadie me moleste; también me gusta sentir a mi mujer y a mi hijo cerca, sin hablarme, mientras leo. Es caprichoso, lo sé, pero es un sentimiento muy veraz que he detectado en mi interior.

Ahora mismo estoy en una banca de la costanera de Frutillar, escribiendo esta nota en el celular, después de leer un ensayo de Peter Orner sobre Kafka, y veo a Cata y a Santos tomar sol y jugar en la arena.

Y así está bien, pienso.

Un espacio de genuina armonía

En su libro ¿Hay alguien ahí?, Orner habla sobre cómo Kafka, aunque deseaba la soledad con locura, en realidad no era solitario para nada:

«Estamos hablando de un tipo —escribe Orner— que se la pasaba en el Café Louvre matándose de la risa con Max Brod y el resto de sus compañeros de la Facultad de Derecho. Solía leerles sus cuentos en voz alta para hacerlos morir de la risa. Kafka era un novio empedernido que nunca se casó. Era alguien que se acercaba a la gente tan obsesivamente como luego huía de ella. Mi opinión es que Kafka escribió tanto sobre la soledad porque no estaba seguro de si la deseaba o no».

La hipótesis no es descabellada. Kafka usaba su diario como un paño de lágrimas, pero uno puede vislumbrar entre sus lamentos la agitada vida social que mantenía. Buscaba, como todos los escritores, un tiempo y un espacio para poder escribir, y se quejaba cuando no lo hallaba.

En una de sus cartas, Kafka habla sobre cuál sería la mejor forma de vida para él: «encerrarme en lo más hondo de una vasta cueva con una lámpara y todo lo necesario para escribir». Luego menciona que le traerían la comida hasta la puerta de la cueva, y que su único paseo sería el de ir hacia la entrada, en pijama, para buscar su alimento (Piglia se refiere a este pasaje como la más extraordinaria descripción que se puede imaginar de las condiciones de una escritura perfecta).

Lo cierto es esto: no existe, en este mundo contemporáneo, un tiempo y un espacio idóneo para escribir o leer. Tampoco para pensar. El escritor y lector, ojalá sin hacerse la víctima, debe conquistarlo a la fuerza. Y esto, qué duda cabe, conlleva sacrificios; una constante lucha interna con la contradicción que somos, con la sensación de querer estar, al mismo tiempo, solos y acompañados («El que no sabe poblar su soledad, tampoco sabe estar solo en una muchedumbre atareada», escribió Baudelaire en Las muchedumbres).

Un espacio liminal de soledad y de acompañamiento, para ilustrar lo anterior, es el transporte público. En Aforismos del micro, un bello poema sobre «el micro saber precario de quien viaja en micro», el argentino César Mermet escribió sobre la experiencia colectiva de viajar en bus con otros:

«Con tu prójimo inmediato | conjuga tus volúmenes, sus huesos, los tamaños. | Pero puja. Puja, pero no contiendas. | Pujando enseña al otro, no tu poder, sino la necesaria aceptación de todos».

De lunes a viernes, a eso de las siete de la mañana, me subo religiosamente a un pequeño bus azul que hace el recorrido Frutillar-Llanquihue-Puerto Varas-Puerto Montt. El trayecto dura una hora y ese tiempo lo destino, por lo general, a leer una media hora (Frutillar-Llanquihue) y luego a dormir una media hora (Puerto Varas-Puerto Montt).

Me es inevitable, a la altura de Llanquihue, cuando el bus va atiborrado de gente y las ventanas, empañadas por el calor humano, desdibujan las líneas ya difusas de la carretera, no sentirme adormecido, placentero en ese cuerpo común al que se refiere Mermet, para luego entregarme a las cabeceadas y a los ojos que se cierran y a esa incómoda pero eficiente siesta antes de empezar la jornada laboral. ¿Qué mejor imagen de soledad y acompañamiento por partes iguales?

Hace unos días, no obstante, cuando los cabeceos me indicaban el momento de guardar el libro entre la mochila y la chaqueta que llevo habitualmente en mi regazo, un muchacho de un trabajo de hace años, un muchacho cuyo nombre ni siquiera recordaba, se subió al bus e hizo contacto visual conmigo, para luego sentarse a mi lado y ponerse a conversar.

Me sentí profundamente irritado: yo quería dormir, pero entonces me vi forzado a entablar una falsa charla cortés con alguien a quien apenas conocía y que no sabía interpretar mis indirectas (el muchacho, interrogante, miraba fijamente mi silencio y mis ojos entrecerrados, esperando firme una respuesta de mi parte a cada uno de sus comentarios).

A los pocos kilómetros de llegar a Puerto Montt, acepté el hecho de que ya no iba a dormir mi siesta de rigor, y que era mejor entregarme a la conversación con ese chico al que apenas recordaba. Y, cuando él se bajó —antes que yo, a la altura del hospital, que es el primer paradero de Puerto Montt después del peaje—, por un momento sentí muy patentemente la soledad que lo poblaba.

En otra ocasión, un tipo se subió, mareado, sentándose a mi derecha, ambos separados por el pasillo, y se puso a vomitar en una bolsa. Tanto yo como su acompañante de la ventana íbamos leyendo —yo la novela Leviatán de Paul Auster, él un libro titulado La gran aventura de los cowboys de H. J. Stammel—. Ambos nos miramos con un gesto de asco antes de volver a nuestras respectivas lecturas.

Lo dejamos solo vomitando, sí, pero también éramos plenamente conscientes de que lo acompañábamos en su descarga, porque lo más amable que podíamos ser con él, la mejor forma de apañarlo en su desazón, era no increparlo, no hacerlo sentir incómodo y dejarlo vomitar tranquilo. Al bajarse, deferente, nos pidió disculpas por el olor y agradeció a ambos lectores nuestra discreción para con él.

«No hay concesión parcial, ni aceptación condicionada», escribe Mermet en sus aforismos. «Cuando das lugar, das el total lugar que cada cual reclama, | y debes saber que renuncias a tu espacio, no de una vez, | sino por tenaces veces, durante todo el viaje».

Pero, ¿qué pasa si no quiero renunciar a mi espacio? En otras palabras, si uno no puede poblar su soledad en el bus, ¿adónde, sino? Tal vez el mejor lugar para cultivar la soledad es el baño. No sólo cuando uno hace sus necesidades biológicas; también cuando uno se ducha.

En un video que ya tiene una década encima, Alejandro Fantino, entrevistador argentino, no puede creerle a Ricardo Darín su negativa de participar en las grandes producciones hollywoodenses que le ofrecieron en su momento.

—¿Vos sabés la guita que podrías haber ganado allí? —le dice Fantino.

—¿Y? —responde Darín—. ¿Para qué sirve? ¿Para qué?

Fantino, desconcertado, con la boca medio abierta, guarda silencio un par de segundos.

—Para vivir mejor —atina a decir.

—¿Mejor de lo que yo vivo? —dice Darín—. Yo me pego dos duchas calientes por día.

Mi amiga Joja, cuando comenté esta anécdota con ella, decía que las dos duchas calientes de Darín significaban que él, además de ducharse por la mañana, tenía tiempo suficiente como para hacer un deporte diario por las tardes. Puede ser.

Yo me inclino a pensar que se trata más bien de una duplicación, por parte del actor argentino, de la experiencia de meditación gozosa que se vive en ese espacio hecho a la medida para la reflexión filosófica y existencial; grandes ideas, epifanías incluso, han llegado a mí en las duchas calientes. Hay un nivel de claridad que no es habitual durante el transcurso del día.

Muchas veces, en esas duchas matutinas, se me han ocurrido frases muy limpias y espontáneas de escritura, o también palabras para revivir el sueño de la noche anterior. Las repito una y otra vez, buscando reconstruir las imágenes, pero por lo general sucede que, al salir de la ducha, ya las he olvidado.

Así funciona el mecanismo: primero está el sueño, el elemento impoluto; luego viene la literatura —la «descripción» de la imagen—, que siempre traiciona a la imagen original del sueño, debido al olvido y a la imprecisión.

El problema es que si no se anota a tiempo, se pierde (hace unos días, un amigo me comentó de la existencia de pizarras a prueba de agua, para anotar las ideas pasajeras que llegan a uno mientras el agua caliente cae por la cabeza y se desliza por el lomo, antes de perderse en el drenaje.)

Pero no todo es pensamiento cuando uno se ducha: recuerdo a un vecino, cuando vivía en Santiago, que cantaba a viva voz en el baño; a veces subía el tono y, desde el shaft de ventilación, que conectaba a todos los baños de ese edificio antiguo de cinco pisos, se oía ascender su voz en falsete mientras cantaba en un inglés chapucero Don’t stop believing de Journey.

El baño, entonces, como un espacio de liberación, de genuina armonía.

Las emociones revueltas

Pensémoslo por un momento: tal vez los lugares donde más se necesita estar solo, de vez en cuando, es en los trabajos de oficina. Allí, cuando se siente la necesidad de un retiro personal, o se sale al exterior a dar una vuelta, o se va al baño, templo sagrado de la soledad (siempre y cuando tenga un pestillo).

Y si bien hay una amplia variedad de baños —limpios, sucios, grandes, chicos, etcétera—, un verdadero solitario sabe abstraerse del espacio físico, siguiendo el estado volátil de su mente, por medio de la navegación interior, porque si algo ofrece un baño es la posibilidad de elevarse, de sobrevolar la marea caótica de las ideas y los pensamientos, o de perderse, volcando el foco en un elemento externo, como la lectura de un libro, por decir lo más obvio, o como la nada; ese acto de disolución absoluta que es desaparecer en el eterno deslizamiento del dedo pulgar sobre la pantalla del celular.

Recuerdo un baño en específico que fue un asilo para mi espíritu en una pega particularmente opresiva. Trabajaba para una arquitecta más vieja que vivía en el culo de la región, en un lugar que, rodeado de astilleros, barcos encallados, pescadores artesanales, nubes grises y henchidas que se cernían sobre el mar, más me parecía el fin del mundo.

Su oficina, que era su casa también, miraba hacia la costa, y desde allí, sentada detrás de un escritorio enorme y mirando las espaldas de sus trabajadores —un arquitecto, que era yo, un dibujante técnico, una secretaria, y otro arquitecto más viejo que era el socio de ella, y a quien trataba como un suche—, nos manduqueaba y controlaba con su vista milimétrica cada espacio de la oficina y de lo que hacíamos o no en nuestros computadores.

Era una época oscura, claro está. A diferencia de otros periodos de mi vida, donde la oscuridad me ha pillado mejor parado para enfrentarla, en ese tiempo había muerto mi padre, había muerto mi gato, y en algunos meses más nacería mi hijo, a quien, debido al horario tardío y a la distancia geográfica de este trabajo, probablemente sólo lograría ver por las noches.

Tenía, en fin, las emociones revueltas, estancadas, y no sabía cómo modular mi tristeza; a veces sentía, en esa oficina, con una convicción pavorosa, mi propia invisibilidad, como si fuera más espectro que materia humana. Mi único consuelo en todas las horas que pasaba allí —entraba a las 9:00 y salía a las 19:00—, y como para recuperar la realidad de mí mismo, era escaparme de tanto en tanto al baño.

Porque esta jefa, aunque abusiva y neurótica, era una excelente arquitecta, y ella misma había diseñado la casa, y ese baño era uno enmaderado, cálido y acogedor, lleno de detalles elegantes: por encima del wáter, por ejemplo, ella había proyectado una ventana por donde se colaba el olor a humedad del bosque nativo que rodeaba la propiedad, ventana que a su vez encuadraba simétricamente el tronco naranja y descascarado de un hermoso arrayán.

Cada vez que iba a mear, mis ojos se posaban naturalmente en ese cuadro vivo que tenía enfrente; era como si, mientras desahogaba mi vejiga, mi espíritu, apenas por un breve instante, también abandonara mi cuerpo y se volcara de lleno sobre el arrayán y sus formas; una ligera sacudida eléctrica, en ese momento, me recorría el espinazo y sacaba de mis pulmones una profunda exhalación y, entonces, acumuladas bajo el iris de mis ojos, las lágrimas se derramaban suavemente, y una parte de mí parecía alojarse en el sólido mundo que era la corteza craquelada por innumerables laberintos de ese viejo arrayán centenario.

Hay un microcuento de Kafka titulado La ventana a la calle que dice así: «Quien vive abandonado, pero que de vez en cuando quiere unirse a algo; quien teniendo en cuenta los cambios de la hora del día, del tiempo que hace, de su situación profesional y cosas así, quiere ver de pronto un brazo al que se pueda aferrar, no podrá sobrevivir mucho tiempo sin una ventana a la calle. Y si le place no buscar nada, y sólo se acerca a la ventana como un hombre cansado cuya mirada oscila entre el público y el cielo, y no quiere mirar hacia afuera, y echa la cabeza un poco atrás… a pesar de todo esto, los caballos en la calle, con su comitiva de coches y ruido, lo arrastran y finalmente lo conducen a la armonía humana».

El mes en que nació Santos, y ya con otra oferta de trabajo bajo la manga, renuncié a esa pega para estar más cerca de mi hijo. Como la jefa era una presencia asfixiante y autoritaria, tuve que preparar muy bien mi discurso de salida —quería transmitirle, parsimoniosamente, las cosas que me habían parecido deplorables de sus malas costumbres laborales—; este discurso lo fui preparando todas las mañanas, casi involuntariamente, en la ducha, y cuando finalmente lo expresé, de forma articulada y certera, fue gracias a todas esas duchas calientes donde pude pensarlo y masticarlo una y otra vez hasta que me tocó decírselo a la cara.

De ese trabajo, nunca olvidaré la oscuridad y la opresión que llegué a sentir, pero tampoco olvidaré la luz, la sensación que el baño de esta arquitecta, su ventana y el arrayán, producían en mi interior, una sensación de armonía parecida a la que Kafka describe en su cuento, pero también diferente, porque la conexión a la que Kafka se refiere es con la humanidad, y en un contexto urbano, mientras que la que yo experimentaba en ese baño era una conexión con la naturaleza, con la soledad de la naturaleza, lo que equivale a decir a que experimentaba una conexión con mi propia soledad, porque lo que realmente alcanzaba entonces era una breve y deliciosa armonía con la soledad que habitaba en mi interior.

«No me gusta la violencia explícita»

Todos somos grandes solitarios en algún punto de nuestras vidas, algunos más que otros. Recuerdo al solitario más grande que he conocido: hace unos dieciséis años atrás, yo estaba a medio camino de la carrera de arquitectura y me había ganado una beca para cursar un semestre de intercambio en la Universidad de Sídney, Australia.

Mi primo Mauricio, más grande que yo, llevaba años radicado en Nueva Zelandia, y cuando llegué a Sídney me ayudó a establecer contacto con un amigo croata suyo, Andrej, para que me alojara algunas semanas mientras encontraba una pieza en arriendo más cerca de la universidad. «Ten en cuenta, eso sí —me advirtió mi primo— que Andrej es un poco raro».

Vivía en un suburbio distante del centro de la ciudad y, si bien estaba a medio camino de los 40, se veía mucho más viejo; tenía el pelo corto, completamente canoso, y su cara, por defecto, transmitía una huraña gravedad que tendía a alejar a la gente con la que se cruzaba por la calle.

Recuerdo que era alto, imponente; se dedicaba, si mal no recuerdo, a la ingeniería informática, y el living de su departamento estaba dominado por tres grandes pantallas en las que solía trabajar. Pronto comprendí que no salía mucho, que ese lugar era su castillo. No es que fuera agorafóbico; me daba la impresión de que simplemente no le agradaban las personas.

Los primeros días con él fueron algo incómodos. Aun cuando Andrej, amable, había accedido a alojarme, yo no podía dejar de pensar que había invadido su refugio contra la humanidad. Trataba de pasar gran parte del tiempo afuera, recorriendo la ciudad australiana como un flâneur, y cuando estaba en su departamento me movía como tratando de no pisar cáscaras de huevo.

Pero, en la segunda semana quedándome con él, algo cambió, y Andrej comenzó a conversar más y más conmigo. Hacía preguntas incisivas, inteligentes, y también me contaba pequeñas cápsulas de su vida. No siempre se había dedicado a la informática; cuando joven, me dijo, había sido DJ por muchos años, y si había abandonado ese rubro era sólo porque a medida que envejecía se le hacía más y más pesado tener que trabajar de noche.

Luego, descubrimos que ambos éramos cinéfilos y, como si fuera un lenguaje de conexión universal, comenzamos a ver películas juntos. Recuerdo que, mientras elegíamos qué ver la primera vez, yo propuse la última película de Tarantino, Death Proof, que no había alcanzado a ver en su breve paso por salas chilenas.

—No me gusta Tarantino —me dijo Andrej, tajante, en su inglés de acento tónico.

—¿Por qué no? —le pregunté.

—No me gusta la violencia explícita —me respondió.

Ante mis insistencias —realmente tenía ganas de ver Death Proof—, Andrej terminó, como para zanjar su punto, por contarme una historia de su juventud en Zagreb, en plena Guerra de Croacia. Eran tiempos violentos en todo sentido, y su primera experiencia traumática fue cuando un vecino del barrio, un tipo serbocroata, había tratado de matarlo.

Este vecino era dentista, y una tarde de otoño, en plena escaramuza de guerrillas, había amarrado a Andrej a una silla para torturarlo con las herramientas del trabajo.

El tío de Andrej, un croata enorme de dos metros de altura, lo salvó, y después de desamarrarlo, se encargó del vecino; primero le cortó una oreja, después le sacó los dientes con las herramientas de dentista que el serbocroata había querido usar en Andrej.

Nos quedamos en silencio por un momento.

—Está bien… —dije finalmente—. Veamos la película que tú quieras.

Llegar a ser suficiente

Terminamos por ver Angel Heart de Alan Parker. Y después de que finalizara la película, ya no sé si por su densidad satánica o porque Andrej notó que había espesado demasiado el ambiente con su anécdota de guerra, y quería que nos fuéramos a dormir con una nota más amena, él me contó otra historia que vivió también en aquellos años de conflagración croata, una anécdota más extática y esperanzadora, si se quiere.

Sucedió a mediados de la guerra, en 1993: las noticias hablaban de cómo el gobierno de Franjo Tuđman estaba evaluando habilitar como refugio un túnel antiaéreo abandonado —el túnel Grič, construido durante la Segunda Guerra Mundial—, el cual podría ser muy útil para los tiempos bélicos que vivía el país.

Por supuesto, esa era la visión de las autoridades; para la juventud croata era el lugar perfecto para una fiesta electrónica. En pocos días, la semana antes de que el túnel fuera clausurado, Andrej y sus amigos organizaron un evento rave que, según sus palabras, «se promovió de boca en boca por toda Europa central».

Andrej y otros DJs se encargaron de la música y los tornamesas; un estudiante de química fabricó, con ayuda de más amigos, una desorbitada cantidad de pastillas; otros se encargaron de las luces y una amiga del grupo, en palabras de Andrej, «se consiguió a las modelos».

Todos juntos trabajaron en una cadena colaborativa, desesperada, como tratando a toda costa de evadirse de los horrores cotidianos que se sucedían a su alrededor, y que derivó en una experiencia sinestésica donde la multitud podía oír los colores de las luces y ver los sonidos de la música electrónica (el ácido casero funcionó de maravilla, aclaró Andrej después.)

Esperaban cientos de personas, pero el día del evento llegaron más de cinco mil. No había mucho oxígeno allí abajo y tratar de encender cigarros era inútil. Andrej lo recordaba así: drogadísimo, sobre una plataforma, moviendo las perillas mientras las luces y los rayos violetas, azules, verdes, amarillos y rojos, colores brillantes y entremezclados que le parecían superar el límite del espectro visible, iluminaban en parpadeos estroboscópicos las cabezas de miles de personas que se agitaban y bailaban desenfrenadamente a lo largo del túnel.

—Era la única forma de sacarnos la guerra de encima —dijo Andrej, encogiéndose de hombros, antes de levantarse e irse a dormir a su habitación.

Siempre hay alguien más solitario que uno. Tal vez entonces no lo pensé, pero ahora que me acuerdo de Andrej, a quien nunca más he vuelto a ver, y rememoro sus historias de juventud en Zagreb, entiendo que su soledad, a diferencia de la mía, era producto de un daño irreparable.

A la vez, me parece que Andrej no podía dejar de sentir, aun cuando no lo quisiera ni lo buscara deliberadamente, un anhelo de compañía, un oído que lo escuchara.

Porque, a veces, eso es lo único que se necesita para pertenecer a la humanidad, para liberarse, de algún modo, de la impresión de irrealidad, de fantasmidad, que rige las vidas de quienes han elegido una completa soledad: se puede vivir sin nadie más, claro que sí, pero cuando alguien está ahí, en carne y hueso, frente a ti, el mundo real también puede, a ratos, llegar a ser suficiente.

***

José Miguel Martínez (Santiago, 1986) es arquitecto. Ha publicado los libros El diablo en Punitaqui (Tajamar Editores, 2013), Hombres al sur (Tajamar Editores, 2015), Tríptico de Granola (Tres Puntos Ediciones, 2020) y Ceres (Minotauro, 2021).

Ha traducido, además, a James Baldwin, S. Craig Zahler y Jack London. Es creador del podcast Cátedras Paralelas, donde conversa con diversos invitados sobre libros y lectura. Vive en Frutillar, Chile.

Asimismo, es redactor permanente del Diario Cine y Literatura.

José Miguel Martínez

Imagen destacada: Jaime Sáenz Guzmán (1921 – 1986).