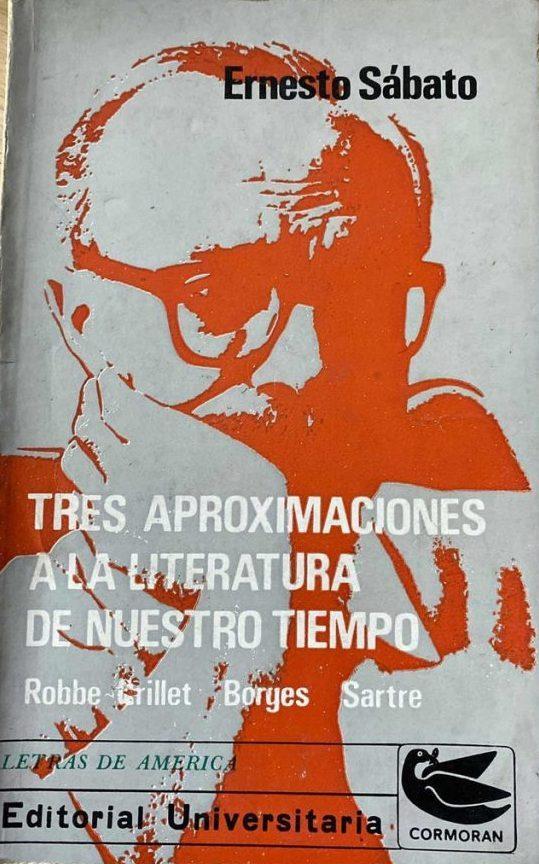

En su libro «Tres aproximaciones a la literatura de nuestro tiempo», el autor de «El túnel» traza un análisis crítico en torno a la obra de su célebre compatriota, en un estilo que destaca por su certidumbre y agudeza —sin utilizar frases laudatorias— y no caer, por ello, en el polo contrario del escarnio, pues en sus páginas prevalece el propósito de entender y de justipreciar la valiosa bibliografía del creador de «El aleph».

Por Luis Miguel Iruela

Publicado el 23.3.2025

Algunas veces las librerías de viejo o de lance (en la actualidad prefieren llamarse low cost) ofrecen pequeñas y agradables sorpresas sin valor bibliófilo, pero no por ello menos estimulantes para la curiosidad del lector. Es el caso del libro de Ernesto Sabato (1911 – 2011), Tres aproximaciones a la literatura de nuestro tiempo. Robbe-Grillet, Borges, Sartre. Publicado por la Editorial Universitaria, de Chile en 1968.

En él se traza un análisis crítico de cada uno de estos autores, destacando por su certidumbre y agudeza el dedicado al escritor argentino. En pocas ocasiones, como en esta, se ha hablado de Jorge Luis Borges (1899 – 1986) sin utilizar frases laudatorias y no caer, por ello, en el polo contrario, sino con el propósito de entender y justipreciar su obra.

Resulta llamativa esta costumbre de la crítica literaria (quizá también de otras) de agrupar sus ensayos por triadas de autores, dando lugar a resultados excelentes.

Por citar solo dos ejemplos: uno, el famoso libro de George Santayana, Tres poetas filósofos. Lucrecio, Dante, Goethe, editado por Tecnos en 1995, según la anterior versión de Losada traducida por Ferrater Mora (la obra original en inglés es de 1910).

Y dos, el menos conocido, pero no por ello menos estimable de José Miguel Ibáñez: Langlois Rilke, Pound, Neruda. Tres claves de la poesía contemporánea, difundido por Rialp en 1978.

Literatura «bizantina y anémica»

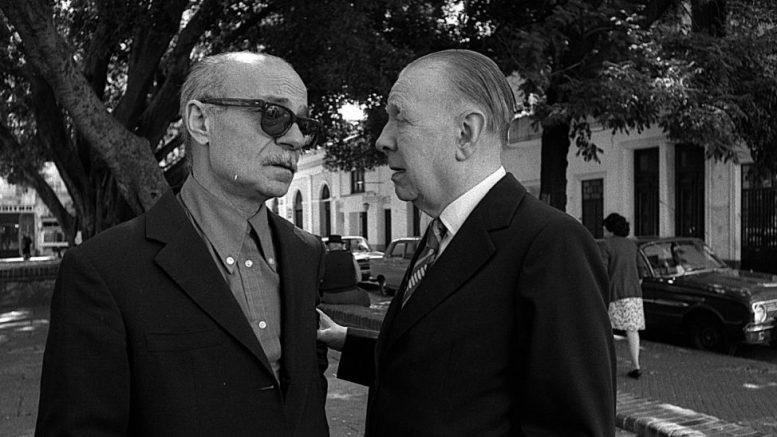

Es sabida la distancia tanto caracterial como literaria de Sábato con Borges, igual que lo son sus diferentes trayectorias vitales y sociales, al punto de generar la tensión que circuló entre ambos a lo largo de una variable amistad.

Así, en el año 1974, el periodista Orlando Barone reunió a los dos literatos junto a un vetusto magnetofón y los invitó a hablar con toda libertad. La consecuencia de la conversación (que conoció una segunda parte al año siguiente) fue un provechoso intercambio de opiniones en el que se dibujaban dos mundos artísticos alejados. La editorial Emecé publicó el resultado en forma de un volumen bajo el rubro de Diálogos de Borges y Sabato, en 2002.

Para el segundo de ellos, la gran literatura cumple su verdadera misión cuando se ocupa, en un sentido extenso, del ser humano: su naturaleza y sus condiciones históricas y sociales. Y evita los juegos, los adornos, las frivolidades por sí mismas, en suma.

En el texto crítico arriba citado, califica Sabato a la obra de Borges de literatura «bizantina y anémica». Alude con estas palabras a la tendencia metafísica e intelectual de los escritos borgeanos, a su elaboración argumental separada de la vida, atribuyéndolo a un aprendizaje y desarrollo personal basados en los libros y no en un ámbito vital cotidiano.

Para Sábato, el hombre no está constituido por abstracciones, sino que más bien lo está por «ideas y sangre». De este modo, describe a Borges como un autor que construye su bella obra en una esterilizadora torre de marfil. Carente de una hondura cierta que fluya hacia los grandes nombres de la literatura universal como Dante, Cervantes o Shakespeare.

El diálogo registrado por Orlando Barone parece apoyar esta opinión, cuando Borges afirma algunos pareceres como este acerca de Dios: «¡Es la máxima creación de la literatura fantástica!». Sobre el que más adelante insiste: «La idea de un ser perfecto, omnipotente, todopoderoso es realmente fantástica». Para rematar con las siguientes palabras: «Creo en la teología como literatura fantástica».

Todo ello concuerda con el juicio tan repetido (y querido) por el escritor de entender a la filosofía como una rama de las letras, lo que recuerda el dicterio del Círculo de Viena que se refiere a la metafísica.

Así, pues, Sabato le considera de un eclecticismo lúdico que principalmente orienta su labor siguiendo una guía estética de carácter intelectual por contra de esa búsqueda de la belleza de origen sensorial y humano que practican otros literatos.

Esta visión la ejemplifica en el cuento La muerte y la brújula, compilado en el librito Artificios, de 1944. Se trata de un relato en el que el pistolero Red Scharlach urde el asesinato del detective Lönrot en un punto prefijado de una incolora ciudad, trazando un complejo y geométrico complot que se cumple a modo de un certero teorema.

Sabato lo comenta en la línea de un sucedido fantasmal regido por una voluntad racionalista, pero no real. Es decir, como una construcción intelectual ingeniosa y brillante que puede causar asombro sin emocionar. In nuce, una literatura sin pathos ni pasión. No en vano, el título general donde está incluido el cuento resulta ser Artificios. O por mejor decirlo Artefactos.

Y esa es la principal acusación que lanza Ernesto Sabato sobre la literatura de Borges: la de artificiosidad. Lo que no es demasiado extraño si se tiene en cuenta que parte de un escritor que hunde sus raíces en el existencialismo, es decir, en la condición humana más desnuda.

Escritura que nace de un principio estético intelectual y racional

Se aprecia, pues, aquí un fuerte choque entre dos nociones del arte de escribir. Por un lado, la representada por una literatura del hombre; y por el otro, la que da mayor importancia al ingenio y a la innovación de la forma. En ocasiones siguiendo el lema de «el arte por el arte».

No es la primera vez que esto sucede en la historia hispanoamericana. Sin llegar mucho más lejos, se encuentra el caso de Rubén Darío y de Unamuno, en que la lírica sensual y sonora del modernismo fue tildada por el adusto rector de Salamanca (tan amante de la claridad y tan preocupado por la trascendencia personal) de «caramilladas artificiosas del nicaragüense». Y en otro momento: «sus versos me parecen prosaicos en el fondo, sin pasión ni calor, puras virtuosidades y tecniquerías».

Y en un ámbito más propiamente español, se encuentra el sentir de Salvador de Madariaga con respecto a la obra de Valle-Inclán de la que, aun reconociendo su exquisitez, no puede dejar de escribir: «nos queda la impresión de que el arte de Valle-Inclán suena a hueco».

O estas otras palabras: «no nos permite olvidar que el metal de su arte no es tan puro como por su esplendor podríamos imaginar. Ya hemos apuntado que alcanza rara vez la seriedad». Dura sentencia para quien pasa por ser uno de los mayores estilistas de la lengua española.

Este camino hacia el juego y la experimentación formales alcanza su auge en nuestras letras en los años 70 y 80 del siglo XX, donde Juan Benet llega a afirmar en una entrevista televisiva que la literatura es entretenimiento y que lo fundamental es la forma.

Sin embargo, dictaminar que Borges es un representante aventajado de esta tendencia literaria se antoja exagerado, porque los temas de sus escritos abordan a su estilo asuntos eternamente humanos: el valor, la memoria, el sueño, el tiempo, la inmortalidad, la conjura y tantos otros.

Lo que ocurre es que su escritura nace de un principio estético intelectual y racional, lo que dota a su obra de ese aire de hermetismo distanciador. De ahí su fascinación por la belleza de las creaciones teóricas como las matemáticas (pocos autores han producido una literatura de las matemáticas como Borges) o la filosofía.

De todas maneras, esta actitud artística ha perjudicado una parte extensa de su poesía, que causa una sensación de artificio sin la música y sin misterio de los grandes poetas. Si bien ha facilitado su calidad narrativa y su agudeza ensayística.

Hay dos cuentos, por lo menos, que tocan temas de lesa humanidad. Uno es El otro, perteneciente al Libro de arena, de 1975, en que se trata de un modo muy original el «tema del doble». En él, un Borges maduro encuentra al que fue de joven y no lo reconoce. Se plantea así el problema de la identidad y los efectos en ella del paso del tiempo.

Un segundo relato, El sur, recogido en Ficciones (1944), presenta la diferencia entre la muerte accidental y la muerte escogida como un acto de valor que dota de dignidad al hombre.

No obstante, Borges fue plenamente consciente de las dos literaturas y en una de sus múltiples conferencias hablaba tanto de los «relatos bizantinos» como de aquellos otros que zahondaban en la condición humana. A tal propósito, citaba a William Faulkner como el principal autor que había sabido unir en un mismo texto la innovación sintáctica y narrativa, y el análisis de las pasiones.

***

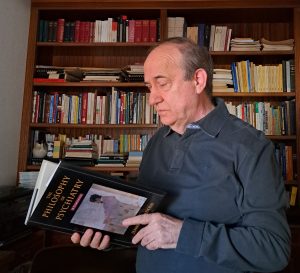

Luis Miguel Iruela es poeta y escritor, doctor en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en psiquiatría, jefe emérito del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid), y profesor asociado (jubilado) de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid.

Dentro de sus obras literarias se encuentran: A flor de agua, Tiempo diamante, Disclinaciones, No-verdad y Diccionario poético de psiquiatría.

En la actualidad ejerce como asesor editorial y de contenidos del Diario Cine y Literatura.

Luis Miguel Iruela

Imagen destacada: Ernesto Sabato y Jorge Luis Borges.