En la nueva obra de ficción del escritor chileno Juan Mihovilovich —y tal como viene desarrollando el autor desde la publicación de su simbólica novela «Útero»— la vida, lejos de constituir un estado que ambicionamos al respirar, corresponde a un espejo soñado, a las imágenes que contienen nuestras ilusiones más profundas.

Por Antonio Lagos

Publicado el 9.8.2024

—Quienes conocen el mar somos nosotros y no nuestros hijos. Y una familia que conoce el mar a medias no lo conoce ni tampoco es una familia –dijo el padre

—Ese es el mar –apuntó papá señalándolo con un dedo.

—El agua baila –indicó nuestra hermanita.

—Este es el mar –repitió papá.

—Y está vivo –agregó mamá.

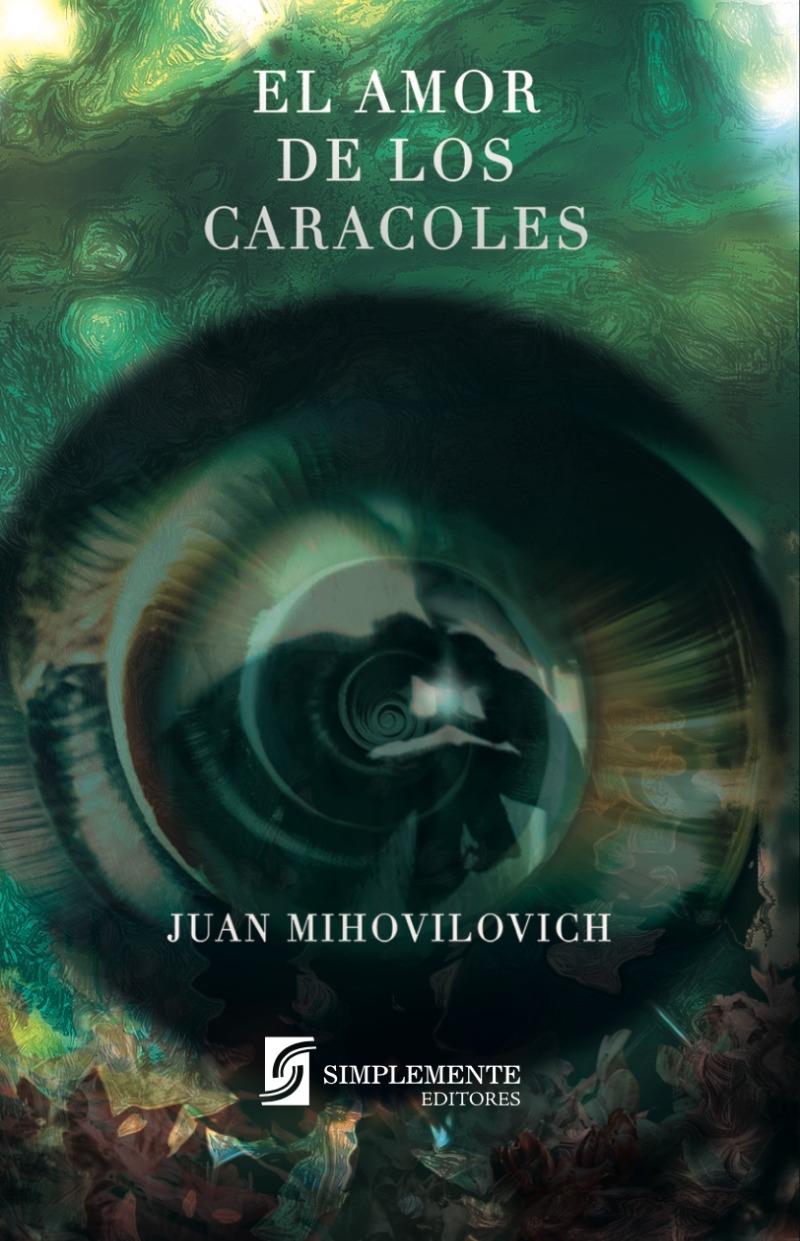

Así comienza la historia que narra esta nueva novela de Juan Mihovilovich Hernández (1051), El amor de los caracoles (Simplemente Editores, 2024), apreciándose enseguida, desde la belleza del título que la encabeza, la belleza que irá acrecentándose en nuestro favor, con cada página que volteamos.

El mar es el inicio de todo y surge en ese primer instante o primer desvelo, como un todo. El mar que es la vida y el asombro, pero, que también es el desastre de la muerte y el dolor, dos líneas fundamentales, y quizás las únicas, las verdaderas líneas que sostienen y guían nuestra existencia, amortajada siempre por el bien y el mal, que construyen el mundo para levantarlo o derribarlo a su antojo, ante nuestra mirada perpleja, sin saber qué hacer.

De esta manera, el mundo que nos presenta Juan Mihovilovich en El amor de los caracoles, es un mundo que sobrevive alimentándose de otros mundos, quizás, paralelos, abstrayéndose de la realidad que nos aprisiona, tomando de ella, solamente lo necesario para volver a renacer cada día.

Es así, que para abrir ese mundo que nos cuenta, vuelve a la niñez, porque solo desde allí se puede hablar de verdades, enarbolar otras banderas y cantar los maravillosos secretos de habitan el sentido del comienzo, del preguntar y del saber, donde se puede esconder un bello mundo concebido en la necesaria imaginación, para después, hacerlo carne y hueso en nosotros.

Fundando cartas de navegación, que nos permitan ir en vuelo, flanqueando los despojos que han quedado en nosotros, tras una suerte de injusticia sin razón.

No es la imaginación que se regala a destajo, solo para evadir el dolor de una vida que jamás llegaremos a entender desde lo establecido por otros, como estructura insalvable, de éxito y tenencia de cosas, ya sea el mar solo como mar y la tierra solo como tierra.

En la comprensión del mundo que nos reúne en El amor de los caracoles, la vida no es lo que ambicionamos sino lo que soñamos. Estas son las imágenes que contienen nuestros sueños.

La búsqueda inmensa de lo existencial y su respuesta no está en derrumbar el cerro Los Cristales de Curepto, para ver más allá, sino en caminarlo, abriéndose paso lentamente a través de este, para descubrir lo que encierra. La montaña, como todas las cosas que soñamos, para que existan como tales, deben primero crecer en nosotros mismos.

Un mundo que pasa por el lado de los demás

Curepto, cerca del mar, el terruño de aire campesino, como Licantén, nos hace aterrizar de súbito sobre la realidad del mundo que comenzó con el mar, desde donde nos hemos encaminado sin saber, quizás, sobre el amor de los caracoles.

Un paisaje hecho corolario de la existencia provinciana, que bulle de tradiciones, de mitos, de creencias, de personajes hilados con maestría por nuestro autor: el padre alcohólico, la madre enferma, la hermana muerta en el mar, el abuelo, el hermano asesinado y el hermano asesino. Un cura con su sermón de podredumbre, en la mirada de los niños; la profesora con su moral hecha un asco, en la mirada de los niños; el loco consumido por el furor que le provoca la injusticia.

Por otra parte, las gitanas, el prostíbulo, el tesoro del Oriflama, la curandera, la fe de Fray Sergio, el angelito, la figura mapuche de Millaray, en fin, y luego la muerte, la desdicha, el abuso insostenible, la pobreza, el hambre, la locura, el llanto, la prepotencia, el crimen contradictoriamente señalado como sostén de la vida.

Todo ello para cobijar una composición resultado de una verdadera siembra y cosecha de preceptos, que han surgido para reinar en nuestras cabezas, para dejarnos en claro que, cada personaje en su estirpe y condición, completa una parte de nosotros. Es decir, sin miedo a equivocarnos, somos la conjunción de todos ellos.

Sobre y bajo Curepto, en la zona central de Chile, habita un mundo que mágicamente camina sus calles, atraviesa puentes, villorrios y sube montañas hasta hundirse en el cielo. Puebla la tierra y se hunde en el cielo el color de los caballos, así como el vuelo de los queltehues. Un mundo que pasa por el lado de los demás, verlo y hacerlo suyo, al final, será un asunto de cada uno.

Un mundo que va apagando su sed con la luz del sol y llenado sus alforjas con la belleza de la muerte, en la convicción que la muerte no existe, o por los menos, no es la tragedia que nos conmueve cada vez.

Prueba de ello es la presencia de Laurita, la hermanita, que tras el terremoto quedó atrapada en los brazos del mar o de la muerte, pero que, prontamente, volvió con sus hermanos, para compartir la vida, en la más alta comprensión. Claro, pero esto es solo cosa de niños.

En este vaivén de estragos, que nos lleva permanentemente de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, donde muchas veces la muerte es la realidad y la vida, el ensueño del mundo creado, podemos entrar sin problema sobre el abismo que nos deja una libertad en plena expansión, con el solo propósito de no tener miedo por nada, sino que, sencillamente hacerse curiosidad por todo, permitiéndonos develar en lo invisible a simple vista, la esencia de nuestra existencia.

Mundo de fantasía y de sueños, que solo los niños pueden habitar, que solo desde nuestra niñez podemos vivenciar, estableciendo nuevas dimensiones lejos de los mandatos de una vida estructurada, que desde hace milenios, nos fue dada, que, si no fue dada por Dios, sepa Dios, entonces, por quién fue.

Por lo mismo, lo que en un primer asomo nos parece una mera ilusión o un sueño, puede ser tan real como las piedras que palpamos en la montaña, de otra forma, si lo que imaginamos y respiramos en su plena luz, testigos de la concreción de nuevas expresiones de vida en la profundidad de cada espacio, lideradas por el ensueño, no fueran reales, les aseguro que, ni las piedras sangrando en la montaña serían reales.

El crimen, que extrañamente, se hace necesario, cuando el desprecio, día a día va calando en lo más hondo del hombre; agujereando de puro dolor la pureza de su sangre, no encontrando otra salida, sino el crimen. La muerte del otro para que en justicia florezca en sí la vida.

Bella paradoja, entonces, que no hace más que llenarnos de interrogantes.

Esa lejanía maltrecha, que estalla en alaridos

¿Qué es lo real? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Por qué imaginamos? ¿Por qué hemos de morir? ¿Para qué?, y así podríamos seguir de manera interminable.

¿Por qué la vida? ¿Por qué la muerte? ¿Es la muerte en realidad la vida, el plano superior que soñamos? Y después de todo, ¿por qué el crimen?:

—¿Así que te salvaste Monguito? –exclamó con sarcasmo Rogelio.

Entonces, el Monguito caminó hasta la pieza de su padre y sacó la escopeta hechiza que siempre mantenía cargada. Delante de la familia puso el cañón en el pecho de Rogelio y disparó.

El abuelo Laureano, durante siete años, estuvo preso.

Así, también, por otras aguas del texto, navega el Oriflama. Navega sobre un mar de incertidumbre y de codicias. Cargado de tesoros el bello Galeón, perdido en las aguas frente a La Trinchera, allí, en Curepto. Hundido hace 100, 200 o mil años, qué importa.

Los marineros salen del bar, sin saber cómo, ebrios de años y de soledades.

En la distancia que funde el día con la noche, los vemos bailar en la plaza, abrazados a los monumentos, otros más avezados, a las muchachas, para no caer de bruces y romper de golpe el encantamiento.

Y en La Trinchera, escarbando por aquí y por allá. Buscando los tesoros soñados, sin obtener ningún resultado. Reclamando la propiedad por sobre el tumulto que saca cuentas:

Lo que pasa es que no se encuentra allí lo que buscan.

De esta forma, lo cierto es que más allá de toda esta muerte, solo respirando apenas los sinsabores de una lejanía maltrecha, que estalla en alaridos, para alejarse del mundo consumido por la rabia y la desesperación revelada tan claramente en el espacio del libro que nos entrega Mihovilovich.

Un lugar que es ocupado por El Monje Loco, un endemoniado dueño de veredas y orillas de camino, un verdadero repelente que hace huir a quienes van por la vida a tranco seguro, un ser abandonado en la poesía como escapada de denuncias y las miserias inentendibles que deja a su paso la injusticia, perpetrada por el hombre contra el hombre.

La rabia hecha carne y hueso, desprovista de toda esperanza en el mundo.

Un demonio alejado de todos será mejor, para no matarlos a todos, un día de estos.

Alejado de otros seres humanos, de aquellos hombres afanados a escondidas, sobre lo mismo, que en el hacer de otros condenan a rajatabla, sin dobleces, dueños de la moral, como el cura Mujica y la profesora jefe de los niños, que, en su lectura pronto conocerán ustedes.

La contradicción o dispersión de las convicciones y de la fe, como si en realidad nada importara, ni siquiera el Dios del cual se amamantan.

A pesar de ello, el amor en sus personificaciones más audaces, permite que cada cosa brote en la tierra, como lo hacen, el amor y el odio, en un perfecto contrapunto. El odio que proviene de la injusticia. El dolor que destroza el alma fruto de la discriminación, como si la pobreza fuera una tara y no una consecuencia, tarde o temprano, hará emerger los demonios que tarde o temprano, se adueñan del mundo.

—¡Usted es un ser humano repulsivo, profesora Filomena!

—Jamás debió ser maestra, no puede con su maldad.

Porque nada florece sin el amor, incluyendo al odio.

La belleza y el amor son hijos de la misma rebeldía

Por otra parte, se encuentra el amor que nos convoca, el amor que está mucho más allá de lo que alcanzamos a imaginar en nuestras conversaciones

Es que hablamos de un amor verdadero. Un amor que permite la emancipación de ese otro amado, en plena libertad y belleza, expresada en este caso, desde la creación poética por nuestro autor, sabiendo que la belleza y el amor son hijos de la misma rebeldía.

Pero, no el amor que pisoteamos a cada paso, pensándonos centro del deber y del deseo de los otros, sino el amor indescifrable y luminoso, lejos del estiércol con que lo bañamos en nuestros caprichos y pequeñeces, porque hablamos de un amor que abre puertas sobre los muros del horizonte, y que solo se desprende como tal al principio, en el reflejo que deja la mirada de los niños.

Elevé los ojos y vi los suyos: limpios, serenos, transparentes, con el sol dándole directo en la mirada, haciendo que ese tono arcilloso, inusitado, inundara los pliegues de mi alma.

Por cierto, que la decadencia nuestra está en el crecimiento, en esa consideración de sabernos grandes, acuñando años sobre años, experiencia sobre experiencia, la resolución del día, como si la sabiduría fuera algo que se aprende, sin saber que el secreto está en las palabras de Laura:

—Detener la expansión del sentimiento –De eso se trata.

—Situarlo para siempre en las proximidades de la inocencia –agregó.

El amor que Clarita descubrió en ellos estaba también en nosotros.

Lo capté cuando me contaron que los caracoles sabían amar, que lo hacían comunicándose con la luz solar. Me pareció maravilloso:

¿Como es posible que un par de caracoles nos enseñen el verdadero sentido de la existencia?

Allá abajo, está Curepto, sencillo y ausente.

Comadres yendo por las compras, para apalear su carencia. Caballos bostezando al atardecer. Y en la altura refulgentes colores metálicos atraviesan el cielo, bosques de abedules salen al paso, destellos de puro silencio incandescente, asombrados por el amor que puebla nuestra profundidad, viviendo libres y presos de ese amor, de su energía resplandeciente.

Sí, en el amor, porque en su carne está todo. Todo proviene de el, no hay otro mundo que pudiera existir lejos de su mirada.

Y en la altura, la mirada fresca de los niños, prendida para siempre de ese mundo que surte la belleza que amamos, enseñada en luz que dejan los caracoles al amarse. Ese mundo. Nuestro verdadero mundo, el mundo que hemos imaginado.

***

Antonio Lagos es un poeta chileno, nacido en Linares. Premiado en diversos certámenes literarios de nivel local, regional y nacional, en los géneros de cuento y poesía.

Ha publicado entre otros: Las estaciones del mar (2010), Linares y esa geografía de provincia (2014), Fragmentaciones de la memoria (2016), La ciudad a oscuras (2017), La última estación del tiempo (2017), Poemas de sacrilegios y misericordias y Más abajo hay un país, ambos en 2023.

Asimismo, parte de su obra literaria, también, ha sido publicada en diversas antologías, tanto en la Región del Maule, como en el país.

«El amor de los caracoles», de Juan Mihovilovich (Simplemente Editores, 2024)

Antonio Lagos

Imagen destacada: Juan Mihovilovich.