Como en todas las novelas concebidas por el escritor chileno Juan Mihovilovich —y en esta que el narrador magallánico presentará el próximo miércoles 28 de agosto, en la Librería del GAM, no es la excepción— también se desarrollan a través de sus páginas, historias subalternas que permiten una reflexión literaria respecto al Poder Judicial, acerca de la corrupción al interior de las órdenes religiosas, y asimismo sobre las encrucijadas morales de la vida cotidiana, entre muchas otras coyunturas que nos recuerdan que los vicios corporales y mentales son suficientes para que la existencia humana sea una condena anticipada.

Por Valeria González Aguilar

Publicado el 23.8.2024

En 1516 Tomás Moro describe un modelo ideal de sociedad en una isla ficticia llamada Utopía. El nombre lo crea a partir del griego ou-topos (ningún lugar) y eu-topos (buen lugar), combinación que sugiere una perfección espacial inalcanzable en el mundo real.

Con el iluminismo, las utopías literarias se enfocaban en la racionalidad y el progreso; con la revolución industrial y el auge del socialismo se proponía la utopía desde el ideal tecnológico cooperativo que reemplazaría el conflicto de clases.

Es en el siglo XX donde aparece su antípoda, la distopía, que muestra cómo en el intento por crear la sociedad perfecta, ésta termina convertida en un régimen opresivo y deshumanizante. La evolución de este concepto nos permite observar los deseos aspiracionales del hombre, pero también cómo la utopía literaria se convierte en un espejo crítico sobre nuestras posibilidades y limitaciones.

Así, el espacio ideal muchas veces se opone al espacio real y concreto, como una suerte de «contra-espacio» o realidad paralela. Podría representarse esta idea de espacio alterno con la imagen del espejo: «En el espejo me veo allí donde no estoy, en un espacio irreal que se abre virtualmente tras la superficie, me permite mirarme donde no está más que mi ausencia» (Foucault, 86).

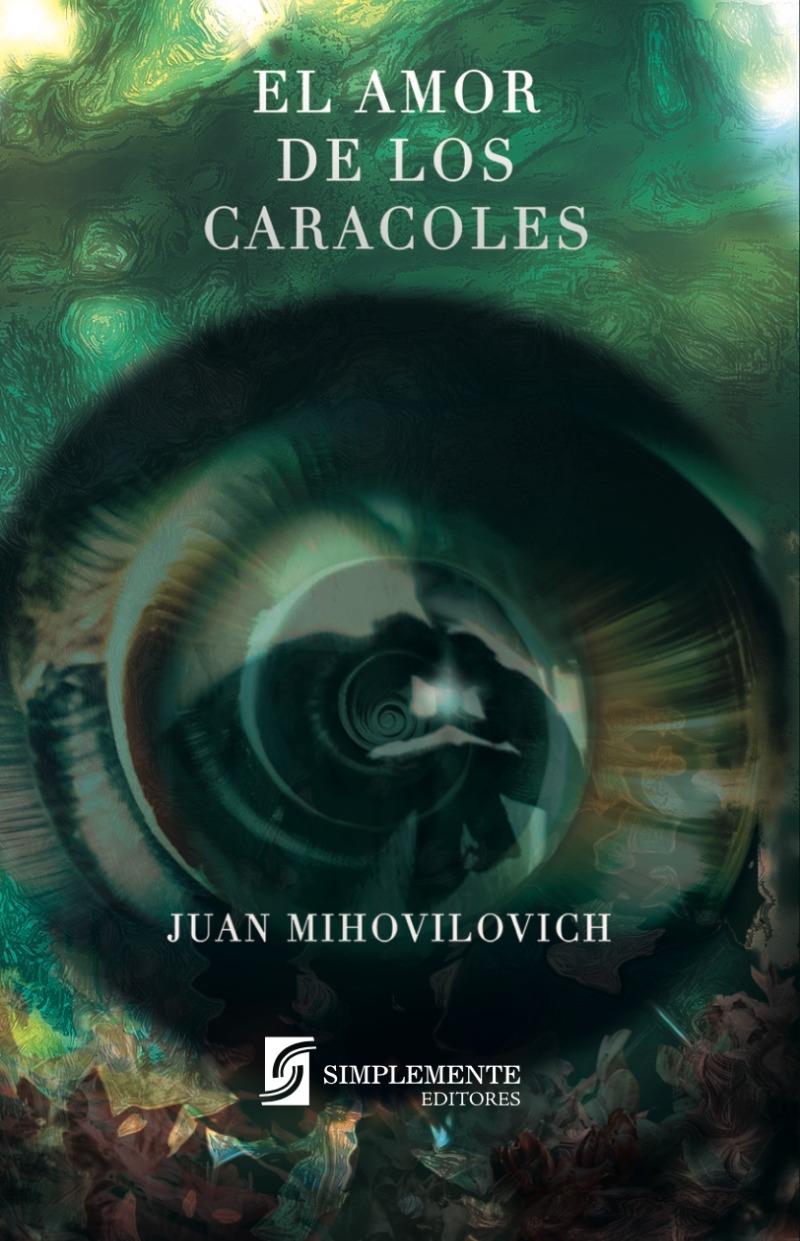

El sujeto en crisis habita, de una forma u otra, estos espacios de ausencia o de marginación. De esta manera, El amor de los caracoles de Juan Mihovilovich Hernández (1951) imagina este contra-espacio, ilustrando una fase transitoria entre la inocencia de la niñez y la inclemencia de la vida adulta. En ella, tres niños, en una evidente crisis vital, son arrojados a sobrevivir en un entorno carente de amor.

El mundo narrativo abre con una amenaza externa

Me parece interesante partir este texto prestando atención al título, puesto que, es una anticipación de quiénes conforman el universo familiar de la novela. El autor nos sugiere el amor entre caracoles, es decir, seres frágiles, de cuerpos blandos, protegidos por una caparazón, tienen desplazamientos lentos y, coincidentemente, son ejemplo de la capacidad para establecerse en múltiples hábitats, en otras palabras, se caracterizan por su adaptabilidad.

Del mismo modo, en la obra literaria observamos personajes rotos, en sentido figurado y literal: muertos, acribillados, desaparecidos, fantasmas, todos obligados a sobrevivir en un medio violento.

Por un lado, de las primeras anécdotas familiares que rememora el narrador cuenta cómo Rogelio muere por un tiro de escopeta de su hermano Laureano; por otro lado, la hermana del narrador, Laura, al morir se transforma en un ser espectral que circula al interior de la casa familiar.

Asimismo, Pablo sufre la mutilación de un ojo que lo marca a muy temprana edad; en tanto que el abuelo Laureano sobrelleva la enfermedad de Alzheimer los últimos días de su vida. No es casual, entonces, la imagen de los caracoles propuesta por el autor.

La evidente fragilidad de estos personajes también se visualiza a nivel espacial y nos sitúa dentro del mismo símil. Los sentidos, el actuar y el pensamiento otorgan una significación respecto del territorio que ocupan.

Dicho de otra manera, los personajes intervienen en el espacio de acuerdo a sus intereses y necesidades, movidos por sus afectos modifican la atmósfera narrativa, cargándola de emociones displacenteras como la sensación de amenaza, de incertidumbre o de desamparo.

Sara Ahmed, académica especialista en el giro afectivo, explica mejor esta apertura del cuerpo cuando se anticipa el daño dentro de un espacio determinado, planteando que: «Cuando hay miedo, el mundo presiona contra el cuerpo; el cuerpo se encoge y retira del mundo con el deseo de evitar el objeto de miedo. El miedo involucra el encogimiento del cuerpo; restringe la movilidad del cuerpo precisamente desde el momento en que parece preparar al cuerpo para la huida» (Ahmed, 115).

Cabe preguntarse entonces: ¿Cuál es el origen del miedo? ¿Por qué huyen los caracoles?

Si nos apegamos al primer capítulo de la novela, el mundo narrativo abre con una amenaza externa: un terremoto que los saca de la serenidad familiar y los hace correr hacia los cerros. Esta es la primera señal de que la casa de infancia, que ya Mihovilovich ha eternizado en varios de sus libros, está siempre a punto de desmoronarse.

Una vida con ilustraciones de infancia

Al interior del hogar el clima no es diferente, la muerte de Laura es representada con un cajón de madera. Los hermanos parecen confundidos, siguen viéndola en medio de sus juegos y pasatiempos. Este duelo se potencia todavía más con la cruda descripción de los pescados en el mesón de la cocina, todo parece recordar la muerte.

De esta forma, la aparición de Laura o los sueños de Clarita, amor de infancia del narrador, proponen dimensiones paralelas, no-lugares, vías de escape propiciadas por los niños como una forma de salvarse del duro mundo real que originan los adultos.

La inestabilidad del terremoto es, metafóricamente, la condición permanente en que viven los niños. El padre borracho es una bomba de tiempo en el relato, desaparece para engañar a la madre o permanece en la casa con síntomas de abstinencia, otras veces se separa temporalmente de la madre en una especie de divorcio que nunca se concreta y que está latente hasta la muerte de ésta.

Asimismo, Leticia tampoco les brinda la protección esperada, su síndrome de Tourette la hace repetir innumerables veces que alguien morirá, lo que puede ser sólo un comportamiento típico de su enfermedad o una advertencia que genera inquietud en sus hijos y que tensiona, incluso, al lector.

Juan Mihovilovich nos deja otra pista para comprender el mundo novelesco, ésta se encuentra en uno de los paratextos que abre la obra literaria, la cita del poema «Dactilografía» de Fernando Pessoa que dice:

Tenemos dos vidas:

La verdadera, que es la que soñamos en la infancia,

Y que continuamos soñando, adultos, en un sustrato de niebla;

La falsa, que es la que vivimos en convivencia con otros,

Que es la práctica, la útil,

Aquella en que acaban por metiéndonos en un cajón.

En la otra, no hay ataúdes, ni muertes,

Hay sólo ilustraciones de infancia.

(Los últimos dos versos no son rescatados por Juan Mihovilovich en su novela, pero me parecen necesarios para el sentido de la interpretación que aquí estoy esbozando).

El narrador, en contacto con la experiencia de infancia, es incapaz de desprenderse del plano emocional, los recuerdos despiertan sentimientos e implican una orientación hacia qué es lo que se recuerda de esa infancia. Se elabora, por tanto, una forma de concebir «el sueño de infancia» con recuerdos propios y heredados.

Con todo, y en gran medida, los recuerdos del narrador son ajenos, por ejemplo, el episodio en que su abuelo mata a su hermano deja una huella amenazadora al interior del hogar. Es un signo irrefutable de la herida filial que recorrerá generaciones. Es una suerte de condena, una culpa solapada.

Sin ir más lejos, el tío Anselmo imaginaba a menudo la escena del crimen y la verbalizaba con los más pequeños: «El tío nos contó que alucinaba viendo el rostro descompuesto de Rogelio y sentía que lo miraba con ojos desmesurados, como si él fuera el culpable. Y se sintió culpable por ser hijo de un asesino» (Mihovilovich, 121).

Este trauma transgeneracional persiste, uno como lector se pregunta: ¿por qué lo hace? La proximidad de la familia con la muerte se perpetúa ya no en actos concretos, sino en la memoria. Quien tiene el dolor primigenio es el abuelo, pero el resto de la familia vive con el dolor de él. El dolor se establece como parte fundamental de la identidad familiar de los Herrera. Los marca y los condiciona.

Sin embargo, el hogar familiar como espacio físico y como constructo socio-afectivo no es el único agreste para el narrador y su hermano Pablo. En la escuela también son despreciados y es la muerte, una vez más, la causante del odio de doña Filomena, la profesora que cada oportunidad que tiene los humilla frente a sus compañeros, pues ellos son el recordatorio de los hijos que no pudo tener con el padre.

No es la primera vez que el autor trae a colación el tema del aborto, ya en Desencierro (2008) se le muestra como un signo culposo que persigue a los sujetos de por vida. Mientras tanto, el narrador desliza que Anselmo y Magdalena, tíos del narrador, no sólo no tienen descendencia, sino que además el buen pasar económico nunca los ha hecho felices.

De alguna manera la familia, marcada por la ausencia, la fractura y la pérdida, está condenada, generación tras generación, al descontento, a la frustración de lo que no pudo ser.

La superación del dolor a través de la trascendencia

Pese a lo anterior, Mihovilovich propone la superación del dolor a través de la trascendencia. El amor de los caracoles es la utopía, es la perfección alcanzable sólo en un plano escindido y evasivo de la realidad concreta. Y, al mismo tiempo, es la clave que los salva.

La novela cuenta que Clarita le muestra al narrador la forma en la que aman los caracoles fuera de sus frascos. Y este amor del reino animal, ocurre de manera semejante entre Clarita y el narrador. Un amor puro e inocente que: «no procede de un espacio físico determinado» (Mihovilovich, 114), y que es crucial para la superación del sufrimiento.

Así, la sensación de estar heridos exige la necesidad de sanar a través del lazo amoroso y el personaje de Laura los insta a esta búsqueda, al decirles:

—Nunca dejen que las condiciones adversas debiliten la fe. El amor puede curar todo mal, no importa cuál sea, si quien lo padece necesita ser sanado (Mihovilovich, 136).

El último capítulo de la novela ofrece el ensueño final de Clarita, el invisible reino de los caracoles, como una dimensión onírica rica en sensaciones que parecen tan verídicas como el mundo real. El camino hacia la salvación está dibujado, el mundo tortuoso de la infancia no existe mientras exista el amor de los caracoles.

Para finalizar, me gustaría señalar algunos alcances de la obra no mencionados en el análisis anterior. Primero, para los lectores de los relatos iniciáticos del autor, hay algunos guiños con lo real maravilloso de La última condena y Sus desnudos pies sobre la nieve, sin lugar a dudas esta última publicación es una continuación de este universo.

La llegada de los gitanos, la bruja Amalia, la forma de brillar y levitar de Laura o el diluvio interminable, son algunas de las tantas reminiscencias de cómo se representa este mundo literario. Y, en segundo lugar, resultan alucinantes las historias secundarias que se entretejen en el libro, como son las del abuelo Laureano, de don Menchu, del monje loco, de doña Filomena y del cura Mujica.

Historias que permiten una reflexión respecto al Poder Judicial, la corrupción al interior de las órdenes religiosas, las encrucijadas morales, entre muchas otras que nos recuerdan que: «Los vicios corporales y mentales son suficientes para que la existencia humana sea una condena anticipada» (Mihovilovich, 193).

Bibliografía:

—Ahmed, Sara. La política cultural de los afectos. Editorial Paidós, 2015.

—Foucault, Michel. «Los espacios otros». En Tópicos, vol. 10, no. 25, Editorial XYZ, 1996, pp. 12-27.

—Mihovilovich, Juan. El amor de los caracoles. Simplemente Editores, 2024.

***

Valeria González Aguilar es académica de la Universidad de Magallanes, y profesora de castellano titulada en esa misma Casa de Estudios.

Asimismo, es docente del Liceo San José de Punta Arenas y estudiante del magister en literatura latinoamericana de la Universidad Alberto Hurtado.

Desde el año 2013 su área de estudio ha sido la identidad y el territorio en la narrativa chilena, escribiendo distintos artículos acerca de la novelística de Juan Mihovilovich Hernández.

«El amor de los caracoles», de Juan Mihovilovich (Simplemente Editores, 2024)

La novela «El amor de los caracoles» se presentará este miércoles 28 de agosto en la Librería del GAM

Valeria González Aguilar

Imagen destacada: Juan Mihovilovich Hernández.