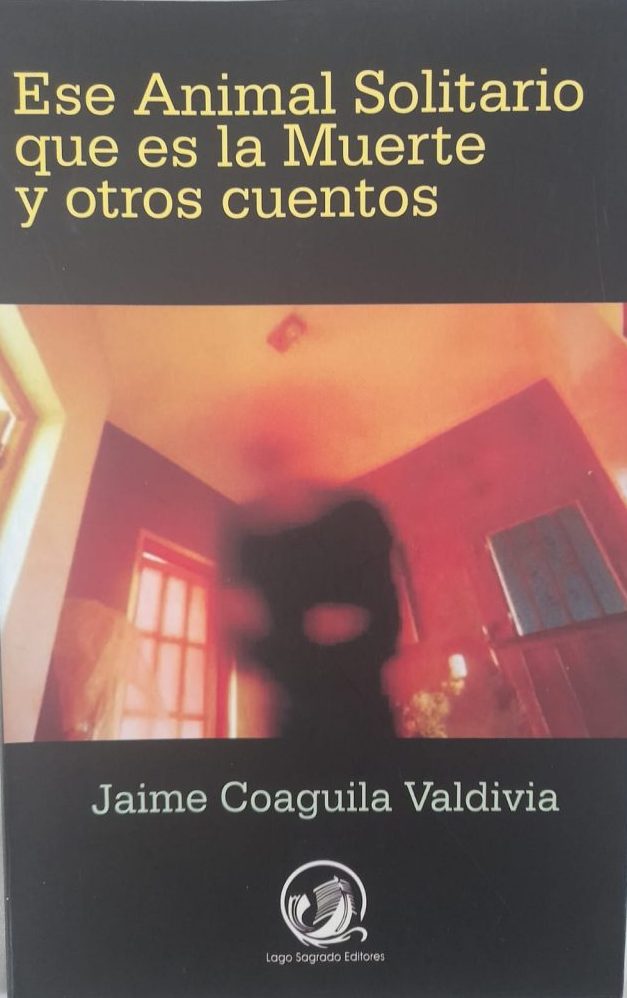

Los relatos del autor y magistrado incaico Jaime Coaguila (en la imagen destacada), se reúnen en un libro de historias breves y reveladoras, escritas con una poética desusada, musical y envolvente, y las cuales nos dejan ensimismados, releyendo a cada instante pasajes conmovedores y atrayentes.

Por Juan Mihovilovich

Publicado el 17.10.2022

«La muerte es un animal solitario encerrado por mucho tiempo en un laberinto fabricado de palabras».

Jaime Coaguila

Jaime Coaguila Valdivia (Arequipa, 1970) incursiona en esos extraños e insidiosos recovecos que conectan sin pausas la vida, el amor y la muerte, esta última en sus variables más imprevisibles y que dejan al lector con una sensación de desamparo inicial para, más tarde, ir redescubriendo que las palabras con que estructura el sentido de cada relato tiene claves virtuales, que a menudo sorprenden al ir tras la real intención de sus narraciones, esa mezcla soterrada de indicios más que de certezas, de soliloquios y de intrincadas apariencias que surgen como estiletes agudos que aguijonean la conciencia.

Así, encontramos más de un viaje onírico, de corte semi surrealista —si cabe el término— que dejan entrever el dolor del tabú, de fobias acuciantes, cual requiebres de las ansías de volar que lo femenino trastoca en una rúbrica lapidaria que conserva lo tenebroso, así se trate de un simple sueño o pesadilla que insinúa el miedo de existir («La tarde enloquecida reclama tus manos»).

O, por un juego caprichoso de alucinaciones y sufrimientos circundantes que se funden aciagamente con los enmarañados deseos del amor, con los designios de una tecnología perversa o de una música desgarradora, en tanto las agujas asesinas subvierten la piel y la contaminan de afiebrados designios de una muerte errática y, sin embargo, programada, donde: «la sangre es el perfecto preludio de un amor eterno…» («La aguja derrama una lágrima»).

En la potente narración que da título al libro, Ese animal solitario que es la muerte, se van confabulando ciertas abreviaturas inconclusas de eternidad, desplazamientos hacia el suicidio que procura, antinaturalmente, tal vez, destruir la existencia plagada de perpetuos sinsabores, de tragedias que se plasman como una invisible huella digital subsumida en la atroz indiferencia de un mundo atroz y despreciable (relato I).

Luego, en el texto II es Arnaldo el personaje que se yergue en la suma y resta del fracaso real o imaginado, una apuesta poética del desamparo, la mano deslizándose como un fantasma que aprieta el gatillo de un arma fría y cómplice mimetizada en la simbología de un insecto semejante a un grillo o un escarabajo, que nos trae inequívocas reminiscencias kafkianas.

Y, dentro del mismo espectro de la muerte, es Antonia quien desciende hacia las oceánicas profundidades abisales aceptando la implacable voracidad de los peces, ajenos a su eventual martirio material, impertérritos ante su previa soledad.

Ella —Antonia— es la carnada angustiosa de un corazón demasiado grande para la sobrevivencia humana. Ahora muere, no por sí misma, aunque lo pareciera, sino por el terror constreñido de una equívoca evolución de las especies o de un ecosistema cruel alterado por su embrionaria decisión.

Y el IV relato es tan ilustrativo que sirve de epígrafe a este comentario.

Las sombras de una noche incitadora

Pero, la obsesión de la muerte es insistente. No descansa. En «Cielo azul» reaparece, con la absorción de la soga en la garganta cuando el personaje ve niños alados que juegan en un inmenso prado verde. La cuerda es el vínculo, el velo, el cordón de plata asociado a otras dimensiones, donde el ahorcado es llevado en brazos por el propio suicida tras los despojos de una ciudad desquiciada.

Y entremezclado con el ardor de las pasiones demoníacas un incauto seductor es atravesado por las perversiones que coadyuvan a desnudar el cuerpo y a congelar el alma, en tanto «Los ojos de la doncella» resultan un mal innecesario, pero cautivador. Y el sadomasoquismo se desliza cual polizonte siniestro que dirige la mano ante la inminencia de un sacrificio bestial, allí donde el mal se enquista, seduce y, sencillamente, mata.

«El lector suicida», arremete como una estampida sin fin que invoca la única salida aconsejable: morir es un espasmo apenas y entre los ojos ávidos de una civilización decadente, donde las armas químicas son el esbozo premonitorio del apocalipsis, aquella resurge como una cruel y turbia liberación.

Y mientras el lector reflexiona conturbado, no hay pausas. Hunter embelesado atraviesa calles y callejones, se esconde en las sombras de una noche incitadora, lo atrae el olor anticipado de la sangre cuando una bella mujer joven lo atrae desde su plenitud carnal y el asesino da rienda suelta a una pasión enfermiza que lo corroe con repugnante indiferencia.

El mal enquistado en su cerebro anómalo y ese labio partido, un estigma de una sonrisa infernal que lo catapulta al sitio del crimen observándose sin reproches en un espejo resquebrajado, desafiando a los sabuesos que lo buscan en los alrededores antes de besar el rostro semi putrefacto de una mujer que lo escudriña desde un sitio innombrable, como si nada de lo expuesto hubiera acontecido.

Luego, «La melancolía de Ofelia muerta», ese canto desgarrado de un hombre cuya tristeza era insobornable, una tristeza que lo recluyó en su propia soledad, alejado de quienes eran invasores de su espacio y de sus emociones.

Hasta coincidir con el antiguo retrato de una mujer en una galería deshabitada, flotando en el éxtasis de una pintura taciturna, doliente, y que equivalía a su conexión secreta con el anhelo de otra vida. Allí durmió por vez primera apegado a una lágrima de felicidad. Un relato bellísimo con un desenlace que supera lo previsible y sepulta la congoja de la desdicha.

Un erotismo pulcro y discreto

En fin, «Un rayito de luz» emerge como traído de otro libro, un forastero que ha atravesado todo el firmamento para despertar los dormidos objetos de un dormitorio de niña, que avanza trémulo y seguro de saber que su único destino es descender desde las inconmensurables y distantes estrellas que dieron origen a este mundo, que ha extraviado un hipotético plan divino, y entonces, solo entonces, descansa intensamente en los quietos sueños de esa faz infantil como el vestigio de su propia ilusión.

Y, por último, cierta dosis de un erotismo pulcro y discreto en «Línea quebrada» y «Labios», donde la pasión se desliza quietamente a veces, como un torrente ocasional y una auto satisfacción femenina en «Masturbación», que elabora la simbiosis del placer y la oscuridad en un arrebato de incontenible personalismo.

En suma, un libro de cuentos breve y revelador, escrito con una poética desusada, musical y envolvente, que nos deja ensimismados, releyendo a cada instante pasajes conmovedores y atrayentes.

Una obra que nos resitúa en ese estrecho margen que otorga la vida y su alianza con una muerte inexcusable, mediatizada con ciertos delirios de amor que surgen apresurados entre las fauces de la derrota, como si ésta no pudiera terminar del todo con algún vestigio de esperanza, que solo el talento es capaz de concebir entre líneas de una literatura verdadera.

***

Juan Mihovilovich Hernández (Punta Arenas, 1951) es un importante autor chileno de la generación literaria de los 80, nacido en la zona austral de Magallanes.

Entre sus obras destacan las novelas Útero (Zuramerica, 2020), Yo mi hermano (Lom, 2015), Grados de referencia (Lom, 2011) y El contagio de la locura (Lom, 2006, y semifinalista del prestigioso Premio Herralde en España, el año anterior).

De profesión abogado, se desempeñó también como juez de la República en la localidad de Puerto Cisnes, en la Región de Aysén, hasta el mes de mayo de 2021. Asimismo, es miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua y redactor estable del Diario Cine y Literatura.

«Ese animal solitario que es la muerte», de Jaime Coaguila Valdivia (Lago Sagrado Editores, 2004)

Juan Mihovilovich Hernández

Imagen destacada: Jaime Coaguila Valdivia.