En gran parte de sus páginas, esta obra formidable es un diario con el cual, por medio de la procrastinación, el narrador uruguayo Mario Levrero busca alcanzar la plenitud requerida para retomar la escritura de una novela que había abandonado muchos años antes, y que narraba algunas experiencias cercanas al éxtasis místico.

Por José Miguel Martínez

Publicado el 9.11.2023

«Todo llega en la vida, y el fin de este viaje también llegará».

Mario Levrero

Siempre recordaré el año de la pandemia como el año en que leí como nunca. Como una especie de evasión, supongo, pero también como la búsqueda de un espacio donde sentirme seguro, porque la lectura, además de una experiencia, al menos ese año, fue una reafirmación de amor por la vida.

Ese 2020, revisité libros que había leído hacía más de una década, libros que en su momento me formaron como lector y escritor; de ellos, además de una confirmación del impacto que me produjeron la primera vez que los leí, obtuve una lectura muy diferente, una serie de reflexiones que, de forma inevitable, se mezclaron con los acontecimientos vividos en ese entonces.

La novela luminosa, en gran parte de sus páginas, es un diario con el cual, por medio de la procrastinación, Mario Levrero (1940 – 2004) buscó alcanzar la plenitud requerida para retomar la escritura de una novela que había abandonado muchos años antes, y que narraba algunas experiencias cercanas al éxtasis místico.

Se trata de un libro póstumo —se publicó el 2005, un año después de su muerte—, y si Levrero pudo escribirlo fue gracias al financiamiento de una beca Guggenheim que cubrió los gastos de su vida durante doce meses.

En este texto, reproduzco algunas de las notas que tomé entonces mientras la iba releyendo, notas que finalmente terminaron siendo apuntes que usé cuando, con mi amigo Martín Venegas, grabamos el segundo capítulo del podcast Cátedras Paralelas.

27-03-2020. Releo, muy lentamente, La novela luminosa de Mario Levrero, libro que leí por primera vez, si mal no recuerdo, hace algo más de una década. No llevo mucho, pero me agrada el diario de la beca, ese prólogo de más de 400 páginas que funciona, para Levrero, como una forma subconsciente de evitar la escritura de la novela luminosa misma por la que se ha ganado la beca Guggenheim.

01-04-2020. Anoche me quedé leyendo un buen rato a Levrero. Su prosa pareciera ser muy sencilla, pero tiene como un fraseo magnético —o hipnótico, para ser más preciso— que hace que, incluso cuando narra algo que debiera ser fome, como cuando juguetea con algún programita en Visual Basic, se vuelve muy divertido de leer.

Otra cosa que me gusta es cuando, muy de pasada, Levrero habla de sus lecturas. En una página menciona que leyó un cuento de Beckett, Primer amor, y que se rio a carcajadas (ahora busco la página donde habla de ese cuento y no la encuentro; el punto era que se reía a carcajadas aun cuando tenía claro que la esencia de Beckett no era, según él, la comedia). El impulso de su comentario sobre Primer amor me hace sacar de mi estantería el libro de relatos que lo contiene, una edición de Tusquets, y me predispone a su lectura.

El de Samuel Beckett es un cuento magnifico, narrado en un tono desfachatado —he ahí su inherente sentido del humor—. Es curioso: si bien la primera parte contiene un uso acumulativo de comas, la segunda parte se suelta en la prosa y las frases comienzan a ser más prolongadas, más ágiles. El narrador es un tipo descarado: personalmente adoro a esos personajes y narradores insoportablemente carerrajas; me causan muchísima gracia. Mario Levrero, me parece, es un narrador así. Honesto en su neurosis.

Volviendo a La novela luminosa: anoche descubrí un par de cosas más. Una fue la frase que ahora hace de epígrafe de estas notas y que, apenas la leí, sentí de inmediato, como un tirón psíquico, que el viaje al que hacía alusión tenía que ver con este de la pandemia. La otra fue el reconocimiento de la verdadera forma del libro.

Con esto no me refiero a la estructura mayor, la novela de cien páginas precedida por un prólogo en forma de diario, sino a cómo este diario va fluyendo, intersecando fragmentos de su vida diaria (sus adicción a los juegos y a la pornografía, sus múltiples dolores físicos, sus sesiones de taller y las visitas de algunos conocidos, sus pocas salidas al exterior, que siempre parecen una aventura) con la verdadera carne del libro: su relación con Chl, una ex que le lleva milanesas congeladas y lo acompaña en sus escasos paseos, así como esa fascinante subtrama —por llamarla de alguna manera— que informa la imagen de portada: la de las palomas en la azotea de enfrente.

Asuntos triviales con asuntos más profundos que se van intercalando y que, después abarcar una parrafada larga y cargosa con momentos oscuros de su pasado, hacen que se vuelva necesaria la aparente nimiedad de sus actividades cotidianas.

He visto esta misma operación, sin ir más lejos, en algunos libros de autores chilenos: de inmediato se me viene a la cabeza Las cien águilas de Germán Marín, donde el autor baraja pasajes de un diario narrado en presente, dando cuenta de su tedio cotidiano en Barcelona, con otros pasajes del pasado, de su niñez; me atrevo a decir que estos últimos son los mejores y los que más hay en el libro, pues los pasajes barceloneses son más acotados y, por ende, respiros entre la narración de la infancia de Marín, que abarca la mayor parte de su novela.

Pienso también en Leñador de Mike Wilson, que contiene muchos párrafos que describen, en tono enciclopédico, los objetos del oficio de leñador (como el hacha, por ejemplo), o del ambiente en el que vive el narrador (los árboles, insectos y hierbas, entre otras cosas, que lo rodean); todo esto se intercala con pasajes íntimos y acotados donde el narrador dialoga de manera poética, filosófica, consigo mismo, siempre a la zaga de su yo interior o, lo que vendría a ser lo mismo, a la zaga del sentido de las cosas.

Sea como sea, incluso en los momentos más quejumbrosos de Levrero —que no se ha bañado, que no se ha afeitado, que le duele el cuerpo—, La novela luminosa es una lectura que me hace bien. Anoche, mientras estaba acostado en cama de mi hijo, con él durmiendo al lado, iba pasando página tras página tan solo alumbrado por la luz blancuzca de la linterna del celular.

Y cuando al fin me quedé dormido, y no debe haber pasado más de media hora desde que me acosté, tuve un sueño que, porque no pude escribirlo a primera hora de la mañana, se ha borrado de mi mente.

(De alguna manera, por la inefable sensación que va quedando en mí, siento que el sueño tenía relación con mi lectura de este libro).

Todo llega en la vida

03-04-2020. Leo un fragmento de La novela luminosa que arroja luces sobre mi adicción al celular —y, por extensión, a las redes sociales—; el fragmento en cuestión, que habla de la adicción de Levrero por la computadora, y que compara con la escritura de su diario, dice lo siguiente:

«Casi desde los comienzos de la adicción a la computadora tuve la certeza de que ese diálogo con la máquina era, en lo profundo, un monólogo narcisista. Una forma de mirarse al espejo. Este diario también es una forma de monólogo narcisista, aunque a mi juicio no tiene las mismas connotaciones patológicas del diálogo con la máquina. No quiero decir que no tenga en absoluto connotaciones patológicas, sino que al mismo tiempo operan ciertos factores positivos que de algún modo equilibran las cosas. El diálogo con la máquina, en cambio —y en la medida de su carácter compulsivo— no contiene prácticamente ningún elemento positivo que oficie de contrapeso».

Es curioso cómo opera ese monólogo narcisista con la máquina (o, en mi caso, con el celular), porque uno se entrega de lleno a él, pero luego abomina del mismo al darse cuenta de la cantidad de tiempo y ego que se ha derrochado en una banalidad. Sin embargo, y para mi consuelo, Levrero ofrece posteriormente la siguiente reflexión:

«El monólogo narcisista funciona a otro nivel. No debo abominar de él ni rechazarlo como patología pura, porque ahí hay muchas pistas para encontrar el camino de retorno; y no debo olvidar que donde no hay narcisismo, no hay arte posible ni artista».

07-04-2020. Avanzo muy lentamente con mi relectura de este libro, en parte porque lo disfruto mucho y no quiero apurarlo, en parte porque mi cabeza no me da para leer más que unas cuantas páginas al día.

Anoche subí a las historias de Instagram una página donde salía la frase de Levrero que ahora es mi mantra durante esta pandemia: Todo llega en la vida, y el fin de este viaje también llegará. La frase iba subrayada en rojo (no en el libro, sino en la pantalla).

Mi amigo Venegas me escribió que la estaba leyendo, que llevaba como dos tercios. Comentó que le hacía bien descansar de tanta noticia del Covid, entrando a ese ritmo minimalista de atención a los detalles. Le respondí que yo igual la estaba leyendo, que la había leído por primera vez hacía diez años, y que ahora iba como en la mitad.

Venegas me explicó que él la había empezado el 2016, pero que llegó como a la página 150. Ahora, con más tiempo —el tiempo que provee la cuarentena—, le había ido mejor.

También dijo que se había quedado pensando en la coincidencia de que ambos estuviéramos leyendo el mismo libro, y en lo mucho que Levrero habla sobre telepatía, sobre todo con los libreros que le venden novelitas policiales. «Quizás haya pasado algo así entre nosotros», bromeó Venegas. Yo le respondí que podría ser; después de todo yo también creía, guardando las proporciones claro está, en ese tipo de coincidencias parapsicológicas.

08-04-2020. Y hablando de coincidencias parapsicológicas: leía hace unas horas, echado en cama con mi pareja y mi hijo, cuando en la página 267 me topé con lo siguiente:

«Estaba poniendo la llave en la cerradura de la puerta de calle de mi edificio cuando me llegó la inspiración: Hay novedades en el puesto de libros. Allá fui. Desde luego, un Rastros nuevo. Es decir, muy viejo, pero que recién había llegado. Nunca lo había visto; es muy difícil de conseguir. Le falta la tapa de atrás, que fue sustituida por un recorte de revista que muestra una cara chistosa. La novela es nada menos que Cosecha roja, de Hammett. Desde luego, la había leído varias veces, pero nunca la había visto en esta edición; es probablemente la primera en español (1945). En ese tiempo, Hammett no era famoso entre los intelectuales, y Cosecha roja fue a parar a la mísera colección Rastros».

Unas horas antes, mientras me duchaba, había pensado largo y tendido sobre esa novela de Hammett. Coincidencia o no, el caso es que Levrero me lleva, al igual que lo hizo con Beckett, a releer algunas páginas de Cosecha roja. No sé cuántas veces he leído esta novela: cuatro o cinco veces, tal vez. Suelo volver a ella cuando no sé bien qué leer; generalmente la leo una vez al año, o cada año y medio.

Llegué a ella de forma indirecta, en mis años universitarios, gracias a la película Miller’s Crossing de los hermanos Coen. Leyendo sobre esa película, descubrí que estaba basada libremente en la novela de Hammett; a su vez, Por un puñado de dólares de Sergio Leone —que es, se sabe, un plagio de Yojimbo de Akira Kurosawa— también se trataría de una adaptación espiritual de Cosecha roja.

De modo que esta novela es el germen de toda una clase de subgénero: la historia de un tipo inteligente y desvergonzado que se encuentra en medio de dos o más bandos, dos o más organizaciones criminales, y que juega para todos lados, buscando venderse al mejor postor para sacar provecho personal.

La gracia es que tanto la novela de Hammett como las películas que se han inspirado en ella están llenas de momentos cómicos, y gran parte de su sentido del humor se debe a los diálogos filosos, pero también al desvergonzado proceder que tiene su protagonista: el agente de la Continental, quien, para sobrevivir al juego, debe ser astuto y manipulador, a ratos tomando decisiones muy escabrosas en términos morales.

Me recuerda al narrador de Primer amor de Samuel Beckett. También me recuerda, aunque muy oblicuamente, a la relación de Levrero con «el Sr. Guggenheim», un caballero imaginario que representaría a la fundación que le otorgó la beca, y a quien el uruguayo le escribe una y otra vez hilarantes pasajes justificándose por su retraso en la escritura de la novela comprometida.

10-04-2020. Anoche no tardé en quedarme dormido, probablemente antes de las 11 pm. Desperté muy incómodo a eso de las 3 am, con mi hijo pegado a mí, sus piernas y brazos contra mi espalda. Decidí bajar y dormir el resto de la noche en la cama del escritorio. Como había quedado un poco despierto, leí, con la linterna del celular, algunos pasajes de La novela luminosa.

En la página 316 me topé con este fragmento, que define muy bien a ciertas personas que he llegado a conocer en mis años como arquitecto municipal:

«La recepcionista; una cara, y una actitud corporal, de mujer vencida; los años de ejercicio de la burocracia se le notaban uno por uno, y parecían ser unos cuantos. Con todos los vicios inherentes a su trabajo; agobio y decepción, sí, pero también una especie de astucia maligna, la espera constante de una mínima oportunidad para ejercitar alguna forma de poder».

12-04-2020. Rufino, mi gato, empezó a jugar con los huevos de chocolate que mi pareja le había dejado a nuestro hijo, un caminito que bajaba desde la escalera hasta el living. Rufino empujaba los huevos de aquí para allá; tuve que ir, para mantener intacto el trabajo ilusorio del conejito, a espantar al gato. Luego volví a la cama, pero el daño ya estaba hecho: me encontraba, a pesar de la tardía hora, completamente despierto.

Por lo mismo, me puse a leer a Levrero y avancé algunas páginas más. Leí un fragmento, que ahora no puedo encontrar, en que Levrero mencionaba cómo en un diario no habría que anotar los hechos de la vida teniéndolos todavía frescos, sino uno o dos días después, pudiendo sacar de la memoria un cierto significado de los mismos.

Enfrentamientos con la soledad

14-04-2020. Levrero escribe sobre el ocio y su sentido, y me transmite una cierta idea de la importancia de ejercitar «el arte por el arte», algo que yo tiendo a olvidar; el espíritu de esas bandas punk que tocan en un garaje cerrado, sin que les importe quién los esté escuchando. El fragmento en cuestión dice lo siguiente:

«Sé que es un trabajo inútil; que será impublicable, no solo porque no interesará a ningún editor, sino porque yo mismo lo ocultaré celosamente. Pues bien: porque es un trabajo inútil, por eso mismo debo hacerlo. Estoy harto de perseguir utilidades; hace ya demasiado tiempo que vivo apartado de mi propia espiritualidad, acorralado por las urgencias del mundo, y solo lo inútil, lo desinteresado, me puede dar la libertad imprescindible para reencontrarme con lo que honestamente pienso que es la esencia de la vida, su sentido final, su razón de ser, la primera y última».

16-04-2020. Avancé otras veinte páginas, las veinte páginas que me faltaban para terminar el diario de la beca y llegar a la novela luminosa propiamente tal, y ahí puse el marcador, porque empecé a sentir ese sopor agradable del antigripal nocturno; ahora mismo, mientras escribo estas palabras, siento la cabeza ligera y los párpados cansados, exigiéndole a mi cuerpo y a mi mente que se dejen llevar, que caigan a la deriva de la clorfenamina.

Antes de irme a acostar, quería dejar registrado este fragmento del diario de la beca, en la página 434, donde Levrero habla, y en consonancia con lo anotado hace un par de días, el doce de abril, respecto al ejercicio de llevar un diario, sobre las posibilidades de cerrar un texto de ese género:

«Se me ocurrió pensar que debería hacer algo; ya que no aparece nada novedoso, ningún cambio, ninguna sorpresa interesante, debería tomar yo la iniciativa y generar un tema decoroso para el final. Después pensé que no era lícito. Yo no puedo salir a la calle disfrazado de mono para generar una historia divertida y distinta con la cual terminar el libro; no puedo empezar a vivir en función del diario y de esa necesidad de completarlo».

La razón por la que subrayo este fragmento —acá en mis notas, no en el libro mismo— es porque me parece un consejo elemental para diaristas.

Me pregunto, mientras lo transcribo, si Kafka o Pavese lo habrán pensado también: el peligro de ese impulso ilícito de generar instancias y situaciones enjundiosas para sus propios diarios, instancias que son, en definitiva, artificios, porque el ejercicio del diario es, aun cuando el escritor se mienta a sí mismo, mentir bien la verdad. Narrarla. La idea de salir disfrazado con un traje de mono me hace pensar también en este fragmento que leí hace unos días, hojeando Cerca del corazón salvaje, la primera novela de Clarice Lispector:

«Tengo que buscar la base del egoísmo: todo lo que no soy no me puede interesar, es imposible ser algo que no se es —sin embargo yo me excedo a mí misma incluso sin el delirio, soy más de lo que suelo ser normalmente—; tengo un cuerpo y todo lo que haga es continuación de mi principio; si la civilización de los mayas no me interesa, es porque nada tengo dentro de mí que se pueda relacionar con sus bajorrelieves; acepto todo lo que viene de mí porque no tengo conocimiento de las causas y es posible que esté hollando lo más vital sin saberlo; y esa es mi mayor humildad, adivinaba».

17-04-2020. Hoy me topé con una frase del director japonés Kazuo Inoue: Los artistas sin un aire de soledad son aburridos. Pensé, dado que estoy terminando su lectura, en Mario Levrero, a ver si la frase se condecía con la imagen que se transmite de él en La novela luminosa. ¿Hay un aire de soledad en él, en su escritura? Claro que sí.

Levrero vive su enfrentamiento con la soledad del mundo a ratos con humor y aplomo, a ratos con desesperanza; pienso también en El discurso vacío, la otra novela-diario de Mario Levrero, donde intenta corregir su espíritu mediante ejercicios caligráficos, o en el Levrero del Diario de un canalla donde, con humor, arrojo y desesperanza, se manda esta declaración:

«No me fastidien con el estilo ni con la estructura: esto no es una novela, carajo. Me estoy jugando la vida».

Pienso, asimismo, en otro coterráneo de Levrero que luchaba contra la soledad de forma parecida: Felisberto Hernández, ese cuentista chascón y melancólico que recorrió los pueblitos perdidos del Uruguay profundo en busca de un público o un lugar donde tocar, con el fin de ganar algunos morlacos, sus conciertos de piano.

19-04-2020. Leo sobre los despidos en Chile —en marzo, 300 mil personas—, producto de la crisis del Covid, donde miles de empresas (56 mil 986, dice la nota de prensa) se han acogido a la llamada «ley de protección al empleo», una ley que permite que a casi 800.000 personas se les haya suspendido el pago de sus sueldos durante la cuarentena.

En consonancia con esto, mi pareja me dijo esta mañana que deberíamos apretarnos el cinturón, ver dónde podemos recortar gastos, partiendo por el jardín de nuestro hijo, porque si bien seguimos pagándolo, lo más probable es que él, dada su condición de asmático, no vuelva a ir sino hasta noviembre o diciembre. No sería sustentable pagar, entonces, un jardín al que nuestro hijo no asistirá en todo el año.

Por ahí vi que están llamando a paro nacional a fines de mes, el 27 y 28 de abril, para protestar por la reapertura de malls. Leo una cuña, en defensa de lo anterior, por parte del gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago: «no podemos matar la actividad económica por salvar vidas».

Al mediodía, me topo con esta cita de La novela luminosa, y pienso que no es casualidad —leer a Levrero es ver coincidencias en todos lados— que la haya leído hoy, junto con todo lo que mencionaba previamente:

«Por si no quedó claro, vuelvo a explicar a los jóvenes: no hay nada bueno en la televisión, en los diarios, en el dinero, en la política, en la religión, en el trabajo. Son todas cosas que destruyen el cuerpo y la mente. No hay que pensar ni por un instante en que pueden servir como instrumentos de liberación: por el contrario, crean dependencia, alienan, destruyen y finalmente matan. Solo en tu alma, muchacho, está el camino».

20-04-2020. Acabo de terminar mi relectura de La novela luminosa. Creo que lo que más me impresionó de sus páginas finales fue la relación de Levrero con la religión católica, abordada desde la esfera de lo místico, desde esa dimensión espiritual inescrutable a la que tanto se refiere.

Había un párrafo con el que me sentí plenamente identificado, en el sentido de que, si bien me repele profundamente la Iglesia Católica, no reniego —y esto es algo que me avergüenza decir en público, porque ante los demás prefiero actuar como un agnóstico cínico— de «Dios» como concepto de lo inasible.

Al igual que Germán Marín en Las cien águilas, yo también tuve una infancia cargada de reglas y dogmas religiosos que se asentaron en mí, haciendo crecer en mi interior una culpa pavorosa que me persiguió durante gran parte de mi vida. Sacarme de encima esa joroba —como Bolaño definió alguna vez a la culpa judeo-cristiana— fue un calvario y, aún más, un impedimento tremendo para reconciliarme con la idea espiritual de Dios.

Pero sí: el final de la La novela luminosa me hizo sentir que, en efecto, hay un Dios en el que creer, o al menos algo etéreo que no sé exactamente qué es, que nunca he podido definir en palabras y que me ha costado años poder aceptar (ya lo dije antes: agnóstico cínico), pero que, en mi vida, sin duda he llegado a sentir; no es algo a lo que haya que rendirle pleitesía ni prenderle velas, sino más bien es una sensación, alquimia de la experiencia, que se relaciona tanto con las leyes de la física como con el amor o con la lectura de libros.

Es algo que, en definitiva, Levrero me confirma a través de esas experiencias extraordinarias que narra en las últimas 100 páginas de su libro, y a las múltiples referencias a esa dimensión invisible, imperceptible la mayor parte del tiempo, que posee la realidad (Philip K. Dick construyó toda una obra en base a esta idea).

Al igual que el diario de la beca de Levrero, no sé bien cómo cerrar estas notas. Pienso que debiera resumir la experiencia de lo que fue esta lectura. Pues bien: en última instancia, si alguien me preguntara la esencia de este maravilloso libro, si pudiera hacer una síntesis de La novela luminosa, recurriría a los versos de ese poema que abre El discurso vacío, el otro diario, aunque más acotado, de Mario Levrero, donde escribe:

He visto a Dios

cruzar por la mirada de una puta

hacerme señas con las antenas de una hormiga

hacerse vino en un racimo de uvas olvidado en la parra

visitarme en un sueño con el aspecto repulsivo de una babosa gigantesca;

he visto a Dios en un rayo de sol que oblicuamente animaba la tarde;

en el buzo violeta de mi amante después de una tormenta;

en la luz roja de un semáforo

en una abeja que libaba empecinadamente de una florcita miserable, mustia y pisoteada, en la plaza Congreso;

he visto a Dios incluso en una iglesia.

***

José Miguel Martínez (Santiago, 1986) es arquitecto. Ha publicado los libros El diablo en Punitaqui (Tajamar Editores, 2013), Hombres al sur (Tajamar Editores, 2015), Tríptico de granola (Tres Puntos Ediciones, 2020) y Ceres (Minotauro, 2021).

Ha traducido, además, a James Baldwin, S. Craig Zahler y Jack London. Es creador del podcast Cátedras Paralelas, donde conversa con diversos invitados sobre libros y lectura. Vive en Frutillar, Chile.

Asimismo, es redactor permanente del diario Cine y Literatura.

«La novela luminosa», de Mario Levrero (Literatura Random House, 202o)

José Miguel Martínez

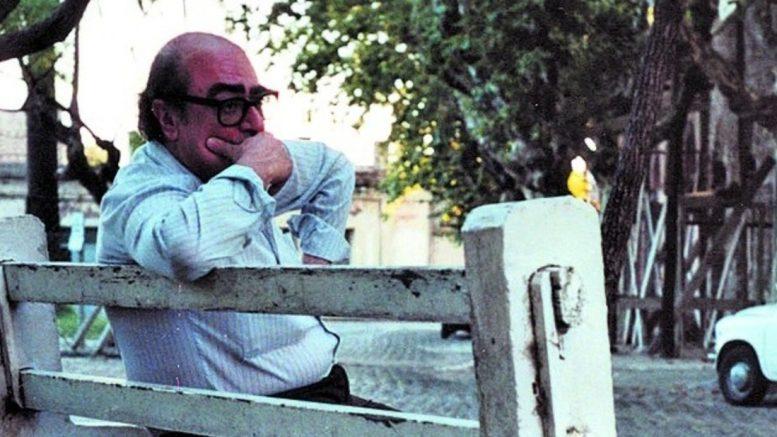

Imagen destacada: Mario Levrero.