Aunque la literatura ha dedicado muchas páginas a analizar la parte afectiva de las enfermedades, no lo ha hecho con tanta asiduidad cuando se trata de las aflicciones corporales y de sus detalles, quizás por ser este último tópico un asunto incómodo que impone respeto a la privacidad de los involucrados, aun cuando se refiera al arte narrativo propio de una ficción.

Por Luis Miguel Iruela

Publicado el 16.4.2025

El dolor es un síntoma que como tal no se puede definir, sino solo comprender por la experiencia que todo ser humano ha tenido de él a lo largo de su vida.

La semiología médica estudia los síntomas y los signos por los que una enfermedad se manifiesta. Los primeros son subjetivos y aparecen en la conciencia individual, así, por ejemplo: náuseas, mareos, prurito, malestar, fatiga. Únicamente quien los padece puede conocerlos con total evidencia. Constituyen aquello que en filosofía se llama una «ontología de primera persona».

En cambio, un signo, como un tumor, una lesión dérmica o una deformidad, puede ser sometido a la acción objetivante de la ciencia. Y, por tanto, constatable por varios observadores distintos, externos a quien lo presenta. Es lo que en el ámbito del pensamiento recibe el nombre de «ontología de tercera persona».

Si atendemos a su cronología, se encuentra una distinción entre dolor agudo, es decir, el síntoma en sí mismo acompañado de signos como palidez, midriasis y gestos de daño, y un dolor crónico en el que solo el indicio permanece. Es el caso extremo del miembro fantasma álgico.

En cambio, si nos centramos en las causas, puede diferenciarse un dolor físico o nociceptivo, producido por lesiones o alteraciones de los órganos y tejidos del cuerpo más o menos sensibles a un diagnóstico; o bien un fenómeno de sufrimiento, que es la vivencia del dolor, una experiencia emocional. Al punto de que puede haber sufrimiento sin que sea detectable ninguna disfunción tisular.

Desde un punto de vista biológico, el dolor tiene la función de avisar de un peligro interno para facilitar la huida o aprestarse a la lucha (durante ella no hay señal alguna de daño), o buscar ayuda.

El dolor protege la conservación de la vida. ¿Pero qué pasa con el ejemplo terebrante de un cáncer o de una neuralgia del trigémino? ¿Se trata tan solo de un desarreglo, de un fracaso del mecanismo protector que se convierte en una tortura?

«Dejadme pasar»

Aunque la literatura ha dedicado muchas páginas a analizar la parte afectiva de las enfermedades, no lo ha hecho con tanta asiduidad cuando se trata del dolor físico. Quizá por ser un asunto incómodo que impone respeto. Como decía C. S. Lewis: «El dolor duele, eso es lo que la palabra quiere decir».

Hay, sobre todo, dos muestras en prosa que estudian con profundidad esta sensación y sentimiento.

Una de ellas es el cuento o novela corta de León Tolstoi La muerte de Iván Ilich en el cual un dolor sordo (al principio solo una molestia) abre paso a la enfermedad que llevará al fallecimiento del protagonista en una agonía lenta e inexorable.

Se examina toda una vida a la luz del padecimiento, así como las relaciones con los miembros de la familia. Con un impresionante final en que Iván Ilich, en el momento de morir, dirige a su mujer y a su hija estas palabras: «Dejadme pasar».

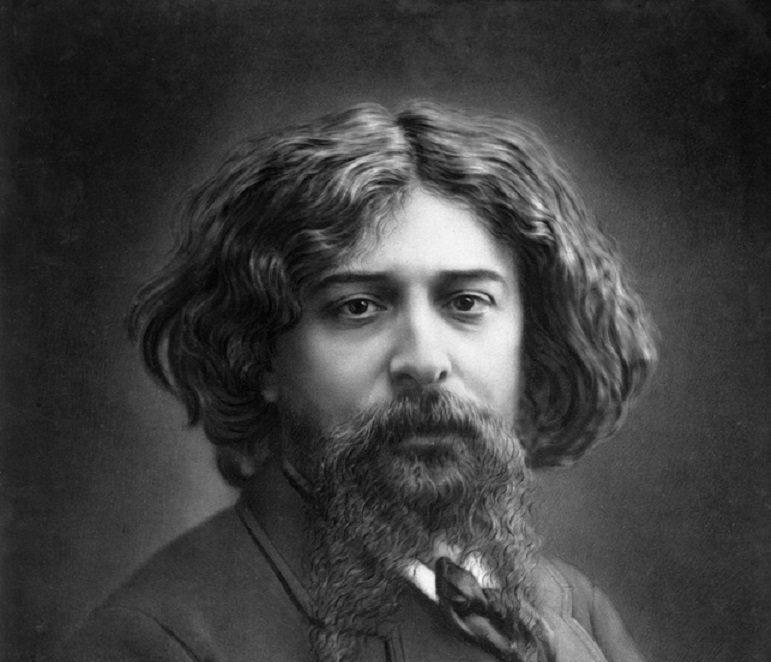

Más importante en cuanto al tema que nos ocupa es La doulou (La douleur), un conjunto de notas reunido por Alphonse Daudet (1840 – 1897), casi a modo de diario, sobre su experiencia del tormento infligido por una tabes dorsalis de carácter sifilítico.

La doulou es la forma provenzal de referirse al dolor (existe traducción de la obra al español titulada En la tierra del dolor y publicada por Alba en 2003). En este librito, Daudet demuestra la mayor eficacia estética del aforismo, la nota, el poema y el relato corto que el ensayo retórico o la novela hinchada, en especial si se basan en la autenticidad.

Sin embargo, los ejemplos, escasean en la poesía, aunque pueden rescatarse por lo pronto dos composiciones que alcanzan un gran timbre lírico en la expresión de este martirio. El primero es el «Poema 650» de Emily Dickinson que dice así:

Tiene el Dolor —un Elemento en Blanco—

No puede recordar

Cuando empezó —o si hubo

Un tiempo en el que no existía—

Y no tiene Futuro —él mismo—

Su Infinita capacidad

Su Pasado —iluminado para percibir

Nuevos Periodos —de Dolor—.

(Traducción de Margarita Ardanaz)

Hay una notable precisión en las imágenes y metáforas del poema como corresponde a alguien conocedor del núcleo más íntimo de una hiriente enfermedad.

Lo terrible en extremo de la dolencia es su convicción de eternidad. No se puede recordar si hubo un tiempo en que no existía y no hay esperanza en otro futuro que no sea la persistencia de nuevas oleadas de álgico desgarro.

Así es, efectivamente, el dolor: una luz ardiente que penetra en el cuerpo sin descanso.

Al encuentro de la vida

El otro poema es una ilustración del valor estoico que el mismísimo Marco Aurelio admiraría.

Rudyard Kipling perdió a su hijo, perteneciente al cuerpo expedicionario inglés, en la célebre Batalla del Marne durante la Gran Guerra. Esto le produjo un sentimiento de duelo intenso y prolongado.

Casi al mismo tiempo le diagnosticaron un cáncer de colon de mal pronóstico con dolores insoportables por el que sufrió varias intervenciones quirúrgicas. Crisis aceradas que necesitaban dosis repetidas de morfina para calmarlas.

Es el origen de su conocido poema «Himno al dolor físico» en el cual compara el sufrimiento causado por los dos acontecimientos, calificando de lenitivo al destrozo de su organismo con respecto a la profunda nostalgia que le producía la muerte de su hijo.

La entereza y el tono heroico de los versos conmueven al lector sensible:

HIMNO AL DOLOR FÍSICO

Madre augusta del Olvido,

Cuando tu reino comienza

Limpias de angustias el alma

Y el pecado no se acuerda.

El gusano que no muere

Y también el duro fuego

Por tu influencia se olvidan

En un dolor más acerbo.

La noche de ojos sin párpados

Que miran fijos sin lágrimas,

Es tuya, en aquellas horas,

Que son cual de años miríadas.

Tuya es la dura tiniebla

Que ahoga nuestro padecer,

Y el alba que nos arroja

Sobre la vida otra vez.

Tuyo es el cansancio ajado

Que no aliviarán promesas,

Y dice: «¡Si fuera noche!»,

U: «¡Ojalá que día fuera!»

Cuando cesan los favores

Y la vida quieta es,

En la paz, roe el gusano

Y el fuego quema otra vez.

Y por eso te alabamos

Rezándote en nuestros lechos,

Para que vuelvas y venzas

A las penas del Infierno.

(Traducción de G. R. Wilkett)

Debe observarse cómo en la concepción del poema el dolor físico adopta las propiedades de su antagonista la morfina para aliviar el más terrible tormento moral del duelo del hijo.

Otra metáfora maravillosa es adjudicar al insomnio nocturno y dolorido la imagen de «la noche sin párpados», que puedan conceder el descanso. Idea que se encuentra tratada y desarrollada por Alphonse Daudet en su magnífico librito.

Y al hilo de La doulou, apenas queda que cerrar casi este artículo con una cita seca y precisa que expresa sin concesiones el mundo del que padece un dolor grave. Le preguntan a Daudet:

—¿Qué está usted haciendo ahora mismo?

—Sufriendo.

En efecto, con palabras finales de Frederik J. J. Buytendijk: «El dolor es el mal más real, inevitable e innegable que desde dentro sale al encuentro de la vida, la inhibe y amenaza».

***

Luis Miguel Iruela es poeta y escritor, doctor en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en psiquiatría, jefe emérito del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro (Madrid), y profesor asociado (jubilado) de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid.

Dentro de sus obras literarias se encuentran: A flor de agua, Tiempo diamante, Disclinaciones, No-verdad y Diccionario poético de psiquiatría.

Luis Miguel Iruela

Imagen destacada: Alphonse Daudet.