Dirigida por la joven realizadora Marielle Heller —una artista nacida en California que reflexiona audiovisualmente sobre la costa Atlántica norteamericana— este filme perdurable fue nominado a tres premios Oscar en 2018, y se encuentra protagonizado (en excelente forma interpretativa) por los actores Melissa McCarthy y Richard E. Grant.

Por Horacio Ramírez

Publicado el 10.12.2020

Definir una ciudad es una cuestión compleja, porque complejas son las ciudades. Y son complejas porque en una ciudad se intercomplican las complejidades de los individuos cuyas complejidades son —lo sabemos— dinámicas, interminables y donde diferentes complejidades se vuelven a entrelazar en las mentes individuales, infinitamente complejas.

Todo va y vuelve en un revoltijo de causas y consecuencias intercambiables a lo que se le suman las impredecibilidades en las líneas de acción de cada individuo… y, para colmo, cualquier descripción que intentemos no puede seguir el ritmo de la evolución y la modificación sabiamente desnortada de estos grandes complejos sociales.

Y esta afirmación es cierta en una procronía más compleja —donde el inicio contiene el final— que nos aleja de cualquier predicción que podamos hacer con una probabilidad de certeza más o menos alta. Es que en una ciudad, la descripción misma no sólo es incapaz de ir más allá del instante en que opera sino que, encima, viene a iniciar una línea de causas y efectos completamente nueva que se irá mezclando con las ya existentes, siguiendo leyes desconocidas que, naturalmente, nadie puede predecir.

Pero no cambia para el observador sino que cambia con el observador. En consecuencia, la observación misma cambia sin que el observador se haya percatado de que al realizar una observación, la que efectivamente le es propia, al mismo tiempo está siendo condicionado por el conjunto.

De modo que en una ciudad, pasado, presente y futuro conviven con entera naturalidad: barriadas tranquilas, adoquinados antiguos, edificios modernos, avenidas lujosas con multitudes que trabajan, descansan o visitan, compran, venden o se venden. Memorias y proyectos. Mañana, tarde y noche: la ciudad no puede descansar en el tiempo porque fluye con el tiempo.

Nos referimos, claro está, a las ciudades verdaderas y no a los pueblos grandes que están a un abismo de ser ciudades.

Cierto es que se suele poner como referente “objetivo” la cantidad de habitantes por unidad de área para definir si una población es una ciudad, pero el salto cualitativo de pueblo grande a ciudad no es consecuencia de la cantidad de habitantes, sino de las propiedades emergentes de esas aglomeraciones de edificios y almas.

Las propiedades emergentes refieren a aquellos aspectos que aparecen en la esfera de los acontecimientos espirituales de la ciudad sin poder ser previstas por ningún cálculo. Dicho de otra forma: una ciudad es aquella aglomeración de personas y de construcciones que tiene un espíritu acabado y universal que subsume en él a todas las individualidades. Un fantasma gigantesco, inabarcable al que rinden sus vidas y realidades todos sus habitantes.

Música, humor y lenguajes propios son sus características principales. Las ciudades desarrollan un folklore privativo de la ciudad, una entidad, una distinción. Son diferentes. La diferencia respecto del mundo y sus pueblos es lo que destaca a una ciudad: se convierten ellas mismas en mundos… y cada mundo, y tal como es de prever, desarrolla sus clases especiales de gente. Las clasificaciones pueden ser muchas, por supuesto, y dependerán de los observadores que las confeccionen.

Pero todos saben que existe una categoría de personas que vive muy apegada a los mecanismos más íntimos de la ciudad. Gentes que surgen de sus componentes más entrañables. Son los sobrevivientes. Los que conocen al dedillo cada rincón de la maquinaria mutable de la ciudad y se ajustan a cada cambio del entorno, lo que les permite ver a la ciudad íntima —secreta, vedada al turista y al Hombre medio—, como mucho más estable y previsible.

Mientras el turista o el Hombre común pueden estabilizar el entorno a través de reconocer horarios de trenes, bocas de subterráneo o sitios donde conseguir comida, el sobreviviente estabiliza su mundo urbano, medular y a la vez marginal, sabiendo cómo viajar gratis en subterráneos y trenes o dónde conseguir comida, baños o albergue para pasar la noche. Siempre tienen algún lugar amigo donde ir a emborracharse.

Su libertad es su condena, y su condena los libera.

No es un ser feliz, sino que emerge optimista o resignado desde la matriz más humana de su tristeza a la vista de los otros… y así se nos muestran dos de estos personajes en ¿Podrás perdonarme algún día? (Can You Ever Forgive Me?), el magnífico filme de Marielle Heller del 2018.

«Can You Ever Forgive Me?» (2018)

Sobrevivientes de Manhattan

Melissa McCarthy como “Lee” Israel y Richard Grant como Jack Hock dan vida a esta clase de sobrevivientes de Manhattan. Son seres que parecen surgidos de un tema de Van Morrison, pero no de sus letras o notas, sino del tejido mismo que dio origen a la música de Nueva York.

No son notas discordantes, antes bien son las notas menores, las teclas negras, los bemoles de canciones cuyas letras piden ayuda desde la prepotencia del asfalto, del muro, de la cámara de vigilancia.

McCarthy personifica a Leonore Carol «Lee» Israel, nacida en una familia judía en Brooklyn, allá por el 39 (falleció en el 2014) quien trascendiera literariamente escribiendo algunas biografías con relativo éxito, pero que pronto fuera olvidada por los brokers editoriales.

“Lee” Israel era una escritora de biografías que había publicado alguna obra de éxito pero cuya vida estaba muy lejos de pasar por su mejor momento. Las deudas se le habían acumulado y ni siquiera le alcanza el dinero para poder llevar a su gato al veterinario.

Gato que era el único ser vivo con el que mantenía una relación de afecto y por quien se pone a vender en una librería, su propia biblioteca. Allí vemos cómo el naturalmente dulce rostro de la McCarthy se convierte en un rostro de dura ira, y es en ese momento que también vemos aparecer a la gran actriz.

Y un día, ya en el pozo de la vida, encuentra una carta de alguien famoso y decide venderla. Para su sorpresa, gana una buena cantidad de dinero.

En simultáneo, se encuentra con Jack Hock, un homosexual veterano que, de puro descarado, es casi infantil y que despierta empatía por el lado de la pena… es como la versión masculina de una vieja prostituta que supo tener éxito con los hombres, pero que pretende ignorar la decadencia cubriéndose con el maquillaje de la ironía.

Es amigo de “Lee” Israel, pero a poco nos damos cuenta de que ella no alcanza a ser nunca amiga de Jack, a pesar de las travesuras que comparten. Finalmente, “Lee” descubre fallas en su relación con Jack y ella no perdona: es una mujer difícil, dura, áspera: detesta su realidad, pero no se entrega a ella.

Es blanda al tratar con el casero a quien también le debe plata, pero es sólo actuación. Por su lado, la venta de la carta despertó en “Lee” Israel la ambición de poder regresar a un estilo de vida que, al igual que Jack, añora.

El filme de Heller rastrea desde allí la evolución de sus maniobras para cometer las estafas… pero apenas las sobrevuela. No indaga con profundidad en las artimañas técnicas que tuvo que llevar adelante.

Vemos, sí, que se hizo de diferentes máquinas de escribir para los diferentes autores o que deshidrataba los papeles en el horno de la cocina, para darles la “vejez” necesaria, pero para quienes conocemos la historia de “Lee” Israel, los trabajos de envejecimiento fueron más elaborados.

Sin embargo, tras un exceso (había equivocado la intensidad de estilo en la carta falsa de un autor), un coleccionista la denuncia por estafa. El FBI comienza a cercarla. Cambia de estrategia: roba originales a las que reemplaza por falsificaciones y vende los originales a través de Jack, pero finalmente es atrapada. La película no es mucho más que eso.

Y la historia tiene su interés, obviamente, y sus momentos de suspenso, pero lo verdaderamente encantador de ¿Podrás perdonarme algún día? reside en la descarnada y a la vez piadosa, exposición de estos dos seres, menores, dueños de tristes orgullos, opacos y vulgares: un par de esos seres que Manhattan produce en cada callejón, en cada bar, en cada umbrío umbral olvidado por la multitud invisible.

La película nos remite, de paso, al brillo de las sombras que reinan en las librerías de volúmenes viejos y raros: ese silencio de perfumes entre acres y dulces, silencios de manos que acarician lomos… silencio de palabras atrapadas en libros viejos y raros que esperan ser vendidos.

Y como pasa con los personajes de los tangos tristes (y la obra en sí, tiene el alma de un tango o un blue), “Lee” y Jack despiertan la compasión del final de la vida: finales físicos y también finales morales.

Pero no son “malos” ni mucho menos: a partir de cierto nivel, respetan y hasta aman, si no a otras personas, por lo menos a sus mascotas o a sus malogradas épicas personales. Su umbral ético es más bajo: son soldados de la soledad, y como en toda guerra, al momento de sobrevivir, sienten que todo vale.

Saben que el umbral del bien y del mal puede encontrarse aun entre las alcantarillas y no sólo en las alturas de los afortunados… aunque estos oscuros e ignorados tampoco quieren ser del bando de los venturosos: no los entienden ni los quieren. No captan el valor que se le atribuye a la altura desde los estándares comerciales.

Y es así que Heller nos informa que en las profundidades de los edificios, con las cucarachas, las ratas y las bolsas de basura, hay una humanidad que vale tanto como la que vuela y resplandece. Una cinta donde los que vuelan son los edificios y las avenidas, logrando junto a la santa mediocridad de sus personajes más bajos, una totalidad bella y armónica, que gusta y conmueve… y hasta por momentos recuerda un tanto a Woody Allen y a sus películas ambientadas en la magia de Nueva York o de París.

Aunque Heller no busca ser amable ni con la realidad ni con sus habitantes: muestra una Nueva York gigante pero no se enamora de ella. Ni de ella ni de los personajes: “Lee” siente pero no cede, empecinada en su egocentrismo, mientras que Jack no es confiable: apenas un leve payaso superficial de sí mismo… no obstante, en el fondo, en el límite —que es adonde quería llegar Heller—, se encuentran, se identifican y al pie de sus rencores, se rinde la sima invisible de la urbe.

Así, Heller exhibe la mágica biología de una ciudad. Una biología de héroes del arte literario y de los antihéroes que pueblan la sombra que aquellos proyectan.

***

Tráiler:

Horacio Ramírez

Horacio Carlos Ramírez (1956) nació en la ciudad de Bernal, Partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tras terminar sus estudios secundarios comenzó a estudiar Ecología en la Facultad y Museo de Ciencias Naturales de La Plata, pero al cabo de algunos años: “reconocí que estudiaba la vida no por ella, sino por la estética de la vida. Fue una época de duras decisiones, hasta que me encontré con una serie de autores y un antropólogo de la Facultad —el Dr. Héctor Blas Lahitte— que me orientaron hacia un ámbito donde la ciencia instrumental se daba la mano con el pensamiento estético en sus facetas más abstractas y a la vez encantadoras… pero ese entrelazamiento tenía un precio, que era reencausarlo todo de nuevo… y así comencé a estudiar por mi cuenta estética, antropología y simbología, cine, poética. Todo conducía a todas partes, todo se abría a una red de conocimientos que se transformaban en saberes que se autopromovían y autojustificaban”.

“La religión —el mal llamado ‘mormonismo’— terminó de darle un cierre espiritual al asunto que encajaba con una perfección que ya me resultaba sin retorno… La práctica de la pintura —realicé varias exposiciones colectivas e individuales— me terminaron arrojando a las playas de la poesía. Hoy escribo poesía y teorizo sobre poesía, tanto occidental como en el ámbito del haiku japonés. Doy charlas sobre la simbólica humana y aspectos diversos de la estética en general y de estética de la vida, donde trato de mostrar cómo una mosca y un ángel de piedra tienen más elementos en común que mutuas segregaciones, y para ayudar a desentrañar el enredo sin sentido al que se somete a nuestra civilización con una deficiente visión de la ciencia que nos hace entrar en un permanente conflicto ambiental y social… La humana parece ser una especie que, de puro rica y a la vez desorientada, está en permanente conflicto con todo lo que la rodea y consigo misma…”.

“He escrito cuatro libros de poesía, el último con algunos relatos y una serie de reflexiones, y estoy terminando dos textos que quizás algún día vean la luz: uno sobre simbología universal y otro sobre teoría poética…”.

Horacio Ramírez actualmente vive con su familia en la localidad de Reta, también de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tres Arroyos, sobre la costa atlántica (a unos 600 kilómetros de su lugar natal), dando charlas guiadas sobre ecología, epistemología y paseos nocturnos para apreciar el cielo y su sistema de símbolos astrológicos y las historias que le dieron origen en las diferentes tradiciones antiguas.

Este artículo fue escrito para ser publicado exclusivamente por el Diario Cine y Literatura.

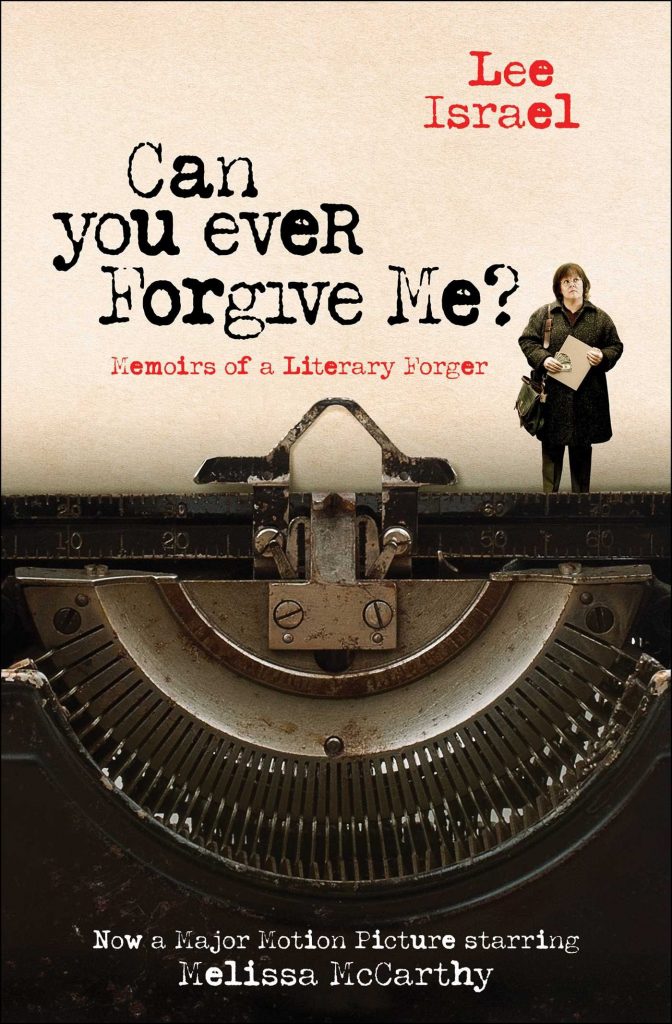

Imagen destacada: ¿Podrás perdonarme algún día? (2018).