La presentación de una nueva edición —la tercera— de esta novela debida al autor magallánico Juan Mihovilovich (publicada antes por Mosquito Editores en 1990 y en 2012, respectivamente) constituye un regalo de esperanza para sus lectores, principalmente a causa de la belleza de su prosa poética, y también por la aguda penetración psicológica y por la lucidez filosófica que exhibe su narrador en el transcurso de sus páginas.

Por Marcos Buvinic Martinic

Publicado el 20.10.2023

Agradezco, en primer lugar, el tremendo privilegio de poder compartir esta presentación de la tercera edición de Sus desnudos pies sobre la nieve (Editorial Entrepáginas, 2023); un texto maravilloso y, por lo mismo, fascinante, de la prosa poética de Juan Mihovilovich Hernández (1951).

Mis palabras aquí tienen, como cada cosa, una historia. Hace un tiempo, conversando con Juan, me habló de esta nueva edición de Sus desnudos pies sobre la nieve; inocentemente le comenté que esta obra a mí me parecía un tratado teológico. Ante mis palabras; Juan abrió unos ojos tan grandes como ustedes se los puedan imaginar o, quizás, tan grandes como la sorpresa de ustedes ante esa afirmación.

Unos meses después, el mismo Juan me envió un extenso ensayo de un escritor de Linares, René Ariste Rojas, titulado «La catedral sumergida», que en el año 1992 analizaba la primera edición de Sus desnudos pies sobre la nieve desde una perspectiva de la fenomenología religiosa. Vale la pena decir, que René Ariste Rojas, ya fallecido, no era una persona creyente en Dios.

Pero, como en mi caso soy teólogo de oficio, intentaré compartirles desde esa perspectiva mi lectura de Sus desnudos pies sobre la nieve, y con clara conciencia que se trata de una obra abierta a diversas lecturas que tocan el fondo de la existencia humana; por ejemplo, pienso que el texto sería un manjar para un antropólogo, o para un psicoanalista, o para cualquier lector que se pregunta, de verdad y sin rebajas, sobre el ser humano y el sentido de su experiencia vital.

En efecto, y para situar el ámbito de lo que digo, es preciso señalar que la teología no es otra cosa que la reflexión de un creyente que intenta comprender mejor su experiencia de fe, y por eso le agradezco a Juan que con su obra me va exigiendo a ponerme preguntas acerca de Dios, del mundo, y de mi experiencia de fe.

La obra de Juan, no es, ciertamente un discurso analítico, sino vivencial, zambullido en el espacio interior y en el Misterio que lo habita. Así, el Misterio, con mayúscula.

Para no recurrir a autoridades teológicas que digan qué es el Misterio, vamos a pedir ayuda al gran físico Albert Einstein, quien no era un hombre precisamente religioso, al menos en el sentido clásico del término, el cual en una pequeña obra titulada Mis ideas y mis opiniones señala que: «la mayor experiencia que podemos vivir es la del Misterio, vivir inmersos en una realidad que nos sobrepasa».

Bueno, son como él mismo dice «sus ideas y sus opiniones», y las comparto; a eso de: «vivir inmersos en una realidad que nos sobrepasa», me atrevo a agregar —modestamente—: «que nos traspasa», pues la vivenciamos desde la hondura de nuestra conciencia personal.

De ese Misterio que nos sobrepasa y nos traspasa nos habla Juan Mihovilovich en Sus desnudos pies sobre la nieve. No se trata, entonces, de un relato «religioso» por sus referencias a ritos, símbolos y objetos religiosos, más bien es la denuncia de ellos como «una luz opaca» que esconde el Misterio.

Voy a detenerme en tres puntos que en la lectura de la novela me conectaron con esa vivencia del Misterio que nos sobrepasa y nos traspasa.

Las entrañas del narrador

El Barrio Croata o, el Barrio Yugoeslavo hasta hace unas décadas, es el espacio donde acontece la novela, y es el mundo que habita en el espacio interior del narrador, con sus referencias precisas: la calle Sarmiento que sube y baja entre la iglesia Don Bosco y el Estrecho, la casa familiar donde acontece la vida con sus dolores y gozos familiares, la cancha de futbol, la chancadora y el basural que se abre a la inmensidad del Estrecho, hasta los personajes del Barrio que parecen disonantes, como Natalio, el Panda y sus perros, Ruperto y Adriana, y —sobre todo— la misma madre que camina con sus pies desnudos sobre la nieve, coexisten en un espacio cargado de objetos y de preguntas que muerden las entrañas del narrador.

Así, en la novela, el Barrio no sólo es el espacio en que se desarrolla la acción, sino que es el axis mundi; es decir ese espacio presente en diversas culturas, mitologías y religiones, donde se unen el cielo y la tierra, un espacio que es el ombligo y el punto de partida del mundo. Un espacio donde emergen las preguntas y se buscan respuestas y, entre las que allí se ofrecen sólo hay balbuceos o fragmentos que obligan a seguir buscando.

Es lo que se ofrece, dice el narrador: «después de un porfiado mes de catecismo como preámbulo obligado del examen de Dios impuesto por un cura de dudosas apariencias, como si nos colocaran más tarde un espejo vacío ante nosotros».

O es la plenitud que trae el cuerpo y el alma de Adriana, quien solo ofrece: «la mitad de algo eternamente inconcluso, la mitad de la vida, del espacio, la mitad del odio y del amor, la mitad de un embarazo, la otra parte de mí mismo, de mi cuerpo, de mis palabras, la mitad de otro sueño, de mi vigilia, la mitad del tiempo de mis hermanos, de Laura y sus aciertos en la nieve, de los conteos rutinarios de Pablito, de la mitad solitaria de mi padre, de la mitad consabida y nocturna de mi madre, de sus pies a medias caminatas, de la blancura que nunca termina de caer sobre el patio. Adriana me trae la respuesta a medias de lo que vendrá y yo tengo miedo de nuevo, este eterno miedo de sacarme la venda de unos ojos que no tengo y que, no obstante, todo lo que he visto, no se atreven a salir por sí mismos».

Así, es un axis mundi con medias respuestas, en el que no quedaría otra cosa que seguir acumulando objetos, hasta la saciedad (la marioneta de cartón piedra, la cajita de música, las estampitas religiosas de Pablito, las bufandas, el álbum con dibujos orientales de gondolitas, y una lista de objetos que se acumulan casi hasta el infinito), o seguir buscando la otra mitad de las respuestas.

En ese espacio con respuestas a medias, el narrador de la novela decide seguir buscando la otra mitad de las respuestas. Mientras siga escuchando sus preguntas, casi no tiene alternativa. Las preguntas son las que impiden que se transforme en un coleccionista de objetos —los que sean, tangibles o intangibles— y hacen que siga peregrinando en busca de respuestas.

De esta forma, el Barrio nos revela una cotidianidad cargada de objetos, pero que se abre a la búsqueda de un sentido. Habitar el Barrio es acoger el mundo que nos habita y en el cual el peregrino de lo absoluto sigue su camino, negándose a permanecer como un coleccionista de objetos, fetichismo que tiene su cúspide cuando se mata el Misterio y Dios mismo es transformado en un objeto.

Sufrimientos elucubrados

La purificación en el dolor y la soledad es uno de los ejes que recorren la andadura del peregrino de la novela. Es un dolor que está a flor de piel y que atenaza por dentro a todos los personajes que habitan en ese: «barrio empobrecido, alejado de una ciudad que bullía de luces destempladas».

Allí no hay forma de evadir el dolor en todas sus formas y manifestaciones, y particularmente el dolor de la madre —»su odisea dolorosa», como la llama; dolor ante el cual el narrador —al comienzo de la novela— declara que: «tengo la costumbre de rezar si la veo retorcerse de dolor, metida en ese extraño cúmulo de colchas amarillentas, repletas de motivos arábigos que me atraen y repelen a la vez. Me quedo quieto observando ese sueño inconcluso, dubitativo, escuchando esos gemidos de ultratumba que parecen remecer el tiempo que tengo y que me queda».

Por eso, ante el dolor, dice: «Lamentarse de un espectro de vida no era suficiente. Invocar la presencia milagrosa de renacimiento físico era la salvación inmediata. No dudaba que mi fe era portentosa y aunque estuviera minimizada por mis cortos años la fuerza interior que me jactaba de poseer era bastante para que Dios escuchara los dolores del alma transmitidos por mi madre. Ella sabía que tarde o temprano correría al estrado de Jesús a invocar el milagro cotidiano. Sabía que estaba dispuesto a dar mi vida para que su dolor fuera un espasmo pasajero que cayera por el abismo de un escozor momentáneo. Pero, nunca llegué a tener claro por qué me angustiaba solitariamente sin que nada ocurriera de una manera lógica, o que al menos diera la respuesta necesaria de sus sufrimientos elucubrados».

Entonces, el niño corría, subiendo la calle Sarmiento: «hasta la iglesia Don Bosco cada vez que mi madre sufría sus excesos o disfrutaba sin razón caminando por la nieve», pero ante ese dolor y ante todo el dolor del mundo Dios guarda silencio.

Y entonces dice: «Dios no estaba, al menos no estaba como yo quería: corpóreo, anatómico, lleno de sentidos, con una mano enorme que acariciara mi cabeza y sonriendo sin lástima me diera una nalgada y me empujara a andar por calles y caminos». No, ese Dios no está, no está la varita mágica ni el as bajo la manga que solucione los problemas; no está el «Deus ex macchina» que resuelva la historia sin seguir su lógica interna.

Pero el Misterio no se esconde, sino que se revela en la tenue luz de la fe; es el Cristo que desciende de su cruz y pasa a su lado y bajando por calle Sarmiento se interna en el Barrio. Es el Dios con–sufriente que, solidario con todos los dolores humanos, habita en medio nuestro y sostiene la esperanza, mientras el narrador puede entonces decir: «alguien que no descubro repasa mis palabras interiores».

Es la experiencia del Misterio luminoso en medio del dolor y la oscuridad, como lo expresara San Juan de la Cruz en su poema de la «Noche oscura»: «En una noche oscura/ con ansias, en amores inflamada/ (…) salí sin ser notada/ (…) En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía/ ni yo miraba cosa/ sin otra luz y guía/ sino la que en el corazón ardía/ Aquesta me guiaba/ más cierto que la luz del mediodía/ adonde me esperaba/ quien yo bien me sabía».

La experiencia del dolor y soledad, compañera humana de cada día, es transfigurada por la presencia misteriosa que repasa las palabras interiores e impulsa a seguir caminando: «sin otra luz y guía que aquella que el corazón ardía», como decía el poeta.

El dolor y soledad, sin perder lo que ellos son, entonces son transfigurados, son la oscuridad luminosa, la música callada, la soledad sonora, las huellas de los pies sobre la nieve, que sostienen un diálogo interior que conduce al peregrino: «sin otra luz y guía que aquella que el corazón ardía».

Solo el viento

El viento es un tópico recurrente en la novela, el viento que sube o baja por calle Sarmiento y se interna en el Barrio, ese: «viento nocturno —dice el narrador— que remece las paredes y da la impresión que vestíbulos, chimeneas, techos y portezuelas volarán sin aviso previo para caer con delicada lentitud en las aguas del Estrecho». No podía ser de otra manera en nuestra Punta Arenas, el mundo que habita el niño conviviendo con el viento.

De esta forma, es el viento que desordena lo establecido, que despierta los temores ocultos en el interior de las personas, que limpia y purifica arrastrando todo lo que no es sólido hacia los basurales y el Estrecho. El viento abre el camino de lo nuevo.

Entre la proliferación de objetos que se acumulan en el Barrio, el viento se resiste a ser un objeto más entre muchos otros, y así se lo explica el niño a su hermano Pablito, que tiembla de miedo apoyado en el rincón de Angelita: «el viento es como el agua, Pablito, que pasa por entre los dedos sin huellas aparentes».

Así, ese viento —como dice el narrador— deja huellas mucho más hondas que simples apariencias. Y así sucede que, viviendo en la acumulación de objetos, también el espíritu es cosificado cuando nos «olvidamos», entre comillas, de la fuerza que mueve a ese soplo vital.

Cuando eso sucede ya no tomamos en cuenta que las palabras dicen lo que significan, y entonces ya no significa nada que «espíritu» venga de la voz latina «spiritus», y que está asociado a todos los verbos relativos al soplo vital (respirar, aspirar, inspirar, expirar); «spiritus» traduce la voz griega «pneuma», que es viento, soplo, y así nos olvidamos que los neumáticos llevan ese nombre porque están llenos de «pneuma», de soplo, de viento.

A su vez, «pneuma» traduce la voz hebrea «ruah» que, en el texto bíblico es el soplo de Dios que se mueve por todos lados, creando y renovando, haciendo nuevas todas las cosas.

El viento de Dios que sopla en toda la creación también aletea en el Barrio, y se instala en lo hondo del narrador que busca a Dios y no le sirven las respuestas hechas que le ofrecen, y en sus dudas lo desafía con sus preguntas: «Dios, ¿dónde estás?, ¿cómo entender a Dios entonces?», se interroga.

Con todo, en la lectura de Sus desnudos pies sobre la nieve, me resulta imposible no ver a lo lejos a San Agustín que, hace mil quinientos años, escribía: «No te buscaría si Tú no me hubieses encontrado, no te encontraría si Tú no me hubieses buscado. ¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y por fuera te buscaba, y me lanzaba sobre las cosas hermosas creadas por Ti. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y pusiste en fuga mi ceguera».

El viento del Espíritu sopla en espacios abiertos, y tanto en el Barrio como en la casa todo termina en espacios abiertos, allí el Espíritu puede soplar y hacer nueva toda la creación. Como dijo Jesús a Nicodemo en una de sus conversaciones nocturnas: «no te asombres que te haya dicho que tienes que nacer de nuevo, de lo alto. El viento sopla donde quiere, oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni adónde va; lo mismo sucede con quien nace del Espíritu».

Así, ese viento de Dios es el soplo del amor que llena el alma del narrador que dice: «sabía que estaba dispuesto a dar mi vida para que su dolor fuera un espasmo pasajero que cayera por el abismo de un escozor momentáneo».

Es el amor a Pablito, Angelita y al papá que oscila entre la presencia y la ausencia; el amor a los prójimos del Barrio, amor a esos que están «próximos», y con quienes se comparte la existencia; es el amor que hace estallar los muros de la soledad.

Allí, el narrador que fue niño y ahora dice que: «desde el umbral de una ancianidad inevitable miro mi biografía personal con un rostro de serena reflexión», ha encontrado en el amor una vía segura para seguir su andadura como peregrino de lo absoluto, de ese Misterio insondable del amor que nos sobrepasa y nos traspasa.

No me he detenido en la belleza de la prosa poética de la novela, tampoco en su aguda penetración psicológica, ni en su lucidez filosófica, que estoy cierto los lectores sabrán justipreciar; por mi parte, con ella me he vuelto a asomar al umbral del Misterio que nos habita, y eso lo agradezco a Juan y su novela Sus desnudos pies sobre la nieve.

Estoy seguro que para los lectores de la novela está será un regalo de esperanza hacia horizontes nuevos, como el gallo que emprende vuelo al final de la novela hasta confundirse con una estrella titilante que —dice el narrador—: «me guiña irónica su vida y recibe de pronto mi partida».

***

Marcos Buvinic Martinic Martinic (Punta Arenas, 1955) es sacerdote de la Diócesis de Punta Arenas.

Es doctor en teología y, como tal se desempeñó en el ámbito académico durante casi 30 años, como profesor titular de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas de la Universidad Católica del Maule, en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en el Instituto Teológico Pastoral para América Latina (Bogotá).

Es autor de diversos libros y artículos teológicos. Hace ocho años regresó a Punta Arenas y presta diversos servicios pastorales en la Iglesia en Magallanes. Es columnista dominical en el diario La Prensa Austral (Punta Arenas).

«Sus desnudos pies sobre la nieve» (Entrepáginas, 2023)

Marcos Buvinic Martinic

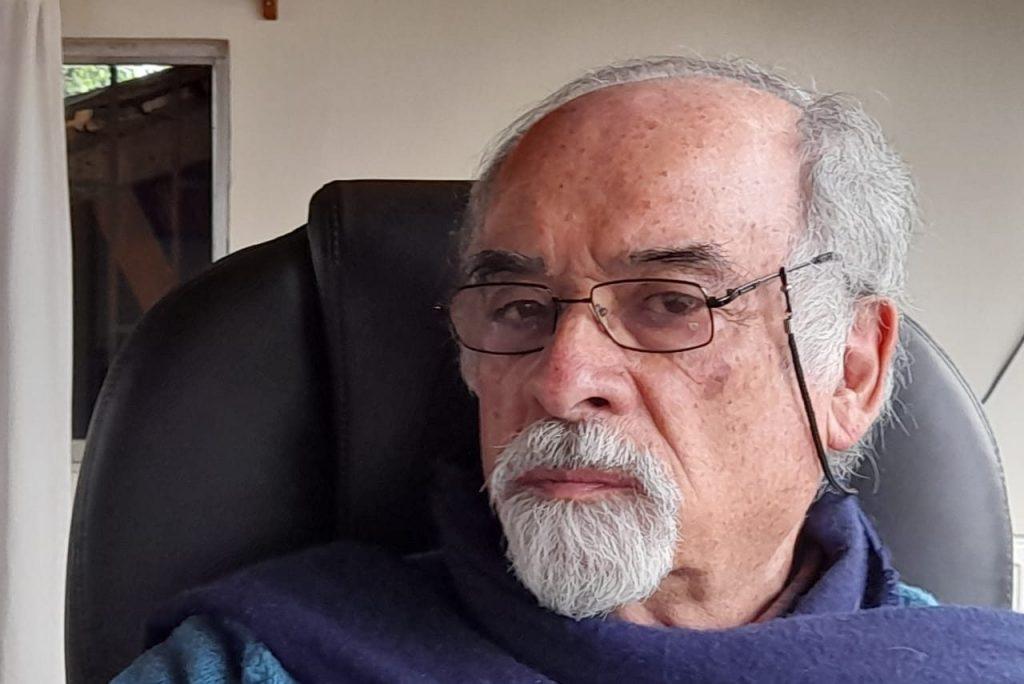

Imagen destacada: Juan Mihovilovich.