El autor chileno acaba de publicar un durísimo híbrido literario, que titulado «Psicósis lúcida», se constituye como un relato personal, profundo y destemplado sobre la experiencia de ser internado a los 15 años en una clínica psiquiátrica, y el cual narra la historia de un joven (el mismo escritor), y quien se enfrentó a un sistema de salud mental que lo terminó por deshumanizar.

Por Nicolás Poblete Pardo

Publicado el 26.11.2024

Joaquín Miranda Puentes (Santiago, 1993), autor del poemario Los tiempos (Cerrojo, 2017), presenta, a través de editorial Hueders, Psicosis lúcida: un ensayo personal sobre el horror psiquiátrico.

El volumen es un relato personal sobre la experiencia de ser internado a los 15 años en una clínica psiquiátrica y las repercusiones que esta situación provoca en su entorno familiar.

Pero es la misma familia, su herencia, la que parece haber transmitido este predicamento, pues, como descubrimos a poco andar en la lectura, se trata de una constelación filial y sanguínea aquejada por distintos trastornos.

Miranda expresa su deseo de vocalizar esta realidad, mal entendida y estigmatizada socialmente: «A la mayoría no le interesan los problemas del otro. Vivimos en una sociedad que se mira el ombligo: solo importa lo que uno hace. El mayor esfuerzo por informar sobre salud mental lo hemos hecho, justamente, los psiquiatrizados, los que hemos sido marginados».

Hay un conflicto embrionario en Psicosis lúcida. Ya en las primeras páginas la voz ofrece los orígenes de sus progenitores. El padre, a través de un poema, dice que nació cansado. Su propia madre pensaba que estaba enferma, pero se trataba del crío que llevaba en su vientre.

La madre de Joaquín también llega al mundo de forma traumática. Su propia madre tiene un ataque de pánico al parirla y piensa que se va a morir. Luego la narración nos ofrece unos «antecedentes mórbidos familiares», donde toda la constelación familiar se halla unida por trastornos mentales.

Depresiones, psicosis, esquizofrenia, fobias sociales y ataques de pánico son los síntomas que se detallan. «Padre e hijo unidos por el dolor y la herencia del pánico», revela Joaquín. «Así como a mi padre la angustia lo agobia, a mi madre la ansiedad la habita».

Así, el texto nos lleva a cuestionarnos sobre la (im)posibilidad de eludir el predicamento familiar.

«No recuerdo lo que es la vida sin mi pastillero lleno»

—La supervisión y la violación de la intimidad son algunas de las invasiones que el texto describe. El dominio que ejercen los fármacos sobre los cuerpos requiere, además, controlar esos mismos cuerpos con más vigilancia y acoso. ¿Qué secuelas deja esta constante vigilancia y supervisión psiquiátrica?

—Muchas secuelas. La primera es la sensación de habitar un cuerpo intervenido a la fuerza, incapaz de rendir o sobrevivir como los demás cuerpos.

Además, durante la internación fui tratado como un objeto, una no-persona (o una cosa inferior a una persona), lo que quedó demostrado, como dice la pregunta, en las invasiones mencionadas, pero también en los discursos que recibíamos por parte de enfermeros (no hay peor nombre para ese tipo de personas dentro de una clínica psiquiátrica).

Otra secuela es la normalización de, por ejemplo, tomar cientos de remedios y tener la certeza de depender de los mismos. No concibo mi cuerpo sin fármacos. Cuando olvido una dosis o tomo los de la noche en la mañana (y viceversa), el sufrimiento es insoportable: vómitos, mareos, crisis de pánico. Los fármacos son mi cuerpo, lo atraviesan y lo sentencian.

Por lo mismo, debo supervisarme constantemente, estar atento, vigilante. No puedo salir sin tener en cuenta el momento de retorno, para calcular cuántos remedios llevaré conmigo, debo ver la hora con frecuencia para corroborar que me tomé el medicamento correspondiente; tengo que poner el despertador antes de lo estrictamente necesario para comer algo antes de tomarme las pastillas.

No recuerdo lo que es la vida sin mi pastillero lleno, así como mi cuerpo no recuerda lo que es la vida sin fármacos recorriéndolo.

Otra consecuencia es el odio al cuerpo propio. Está tan intervenido, tan medicado, tan dañado, que no puedo ver en él sino el fracaso de lo que pudo haber sido. A veces dudo de si puedo hablar de mi cuerpo, pues le pertenece más a los fármacos y psiquiatras que a mí mismo. Se trata de un odio visceral que con los años he intentado erradicar, pero está tan arraigado a mi experiencia, a mis recuerdos, que no sé si algún día lo logre.

Esto, por supuesto, afecta el autoestima de forma catastrófica e impide que me sienta tranquilo en el día a día: cargo con el peso de ver en mí a un esperpento terrible, que es el vehículo que me arrastra y que el resto ve. Por eso no me gusta ser visto y prefiero pasar desapercibido.

«La creación surgió como una necesidad por comunicar algo que los psiquiatras ignoraban»

—La clínica es un lugar donde es posible desarrollar la creatividad, con los dibujos en las croqueras para las que finalmente Joaquín ha hallado un uso, la composición de poemas y la expresión a través de la música y sus clases de guitarra. «En el año 2017 publiqué mi primer libro. Fue un exorcismo: mi experiencia psiquiátrica quedaba afuera, estaba marcada con tinta furiosa dentro de algunas librerías; ya no cargaba con ella como en años anteriores», escribe el autor. Háblanos de este espacio donde se crea.

—Es un espacio que nace de la imposibilidad de hablar con otros. No hay interlocutores a la altura. Muchos, si bien tienen buenas intenciones, repiten consejos ridículos como ‘piensa en la gente que te quiere’, ‘vas a salir pronto’, ‘esto es por tu bien’.

Nada de eso sirve a alguien que está hundido en sufrimiento. Menos aún los psiquiatras, que no son interlocutores, sino dioses irrebatibles y vengativos. No escuchan, solo hacen recetas. En esa época, como no había nadie con quien pudiese hablar, inventé un interlocutor, que es a quien le hablaba en mis textos. Algo similar ocurre con la música: el piano y la guitarra me escuchan y no dicen tonteras.

En el fondo, la creación surgió como una necesidad por comunicar algo que el resto no atinaba a escuchar, que los psiquiatras ignoraban.

Así, todo lo que he escrito desde entonces viene a ser un otro que no me responde con frases torpes o absurdas. Y, a fin de cuentas, resulta adictivo tener ese otro interlocutor en las páginas blancas de un cuaderno (o el medio que sea). Termina justificando la escritura, el querer decir mediante libros, artículos y otros formatos.

La escritura como un otro que hay que compartir con el resto, un otro que dé cuenta de lo realmente importante y de cómo las buenas intenciones pueden acarrear los peores consejos posibles. Pero, redondeando, la creación nació de la soledad, de la carencia de otros a la altura de una comunicación eficaz.

«Los enfermeros y los psiquiatras juzgan en todo momento»

—A pesar de su situación mental por la que sufre, Joaquín no es indiferente al dolor de sus parientes. Percibe que su hermana ha pasado a segundo plano porque sus padres han priorizado su estado de salud, comprende el susto que sus alucinaciones han provocado en sus padres. La clínica es el espacio donde no es exactamente juzgado, mientras que el regreso a la realidad familiar acarrea estigmas: allí él es el loco, el raro. ¿Cómo ves estos polos?

—Primero debo decir que en la clínica sí fui juzgado, y no solo yo.

A uno lo juzgan tonto, infrahumano, retrasado, fracasado, entre otras cosas. Los enfermeros y los psiquiatras juzgan en todo momento. Los cuidadores son un poco más humanos, pero no todos. Me importa que se entienda que adentro sí hay juicios. Distintos a los de afuera, pero juicios igual.

Cuando salí me di cuenta de que recién estaba comenzado el camino, recién empezaría a entender lo que conlleva haber estado en una clínica psiquiátrica a los quince años. No considero, como dice la pregunta, que los juicios de adentro y los de afuera sean polos opuestos, aunque sí son distintos.

¿En qué sentido? En que adentro uno no es una persona, no importa lo haga, lo que diga, lo que quiera, lo que sienta, simplemente se le ignora; afuera, en cambio, uno es parte de la sociedad, pero cuando se enteran de que uno estuvo internado, esa sociedad cambia su trato.

Lo primero que noté fue la distancia que me separaba de mis compañeros. Ellos no me trataron mal, pero yo los veía lejos, sanos, con futuros prósperos. Luego vino la condescendencia de algunos profesores. Uno, por ejemplo, no me dejó dar una prueba: dijo que no me consideraba capaz.

De a poco uno empieza a creerse lo que decían adentro: que uno no vale lo mismo, que es inferior y todas esas torpezas que jamás debieran decirle a nadie, menos a un niño de quince que recién está consolidando su identidad.

Así fue como, a partir del trato distinto, quise ser distinto. Sabía en ese momento que no habría futuro para alguien como yo, lo demostraban los profesores, lo que podían hacer mis compañeros mientras yo me acostaba temprano por los fármacos, la incapacidad de estar concentrado (también por los medicamentos), las fobias y recuerdos lúcidos de la clínica psiquiátrica.

Pero, insisto, no son polos opuestos: adentro pareciera que no se juzga porque no lo tratan a uno como persona, sino como objeto, afuera pareciera que sí porque debemos ser personas funcionales, lo que es imposible después de una internación psiquiátrica. Pero los estigmas nacieron dentro de la clínica y se mantuvieron por años. Quizá hasta el día de hoy.

«Los problemas mentales son en su mayoría consecuencias de la sociedad en la que vivimos»

—Joaquín protagoniza un periplo por psiquiatras, tratamientos farmacológicos, incluso diagnósticos, hasta llegar a una neuróloga que parece la salvación. Aquí hablas sobre el peligro de diagnosticar y sobre el modo en que han cambiado los conceptos para definir determinados «síntomas». ¿Hay una evolución o son simples cambios de nombres en este proceso de años?

—Primero diría que diagnosticar es difícil, por lo mismo hay que hacerlo con rigor y profesionalismo, que fue lo que no tuvo mi psiquiatra de ese entonces.

En segundo lugar, creo que hay un problema no menor al considerar al psiquiatra como otro médico. Para mí no lo es. Creo que un psiquiatra debería tener conocimientos de sociología, antropología, psicología, filosofía, entre otros.

La razón es sencilla: a diferencia de los daños físicos, lo psíquico está ineludiblemente relacionado con el entorno. No se puede diagnosticar a nadie sin saber cómo vive, en qué contexto, bajo qué condiciones, qué cree o qué no cree, cómo es su familia, cómo son sus amigos, etcétera.

Es distinto si uno se fractura: se va al traumatólogo, el traumatólogo pone un yeso, se espera y posiblemente haya una recuperación que finalice con sesiones de kinesiología.

No es así con la psiquiatría: no curan, parchan. Si yo tengo un síntoma, por ejemplo, agorafobia, el psiquiatra solo me dará un remedio para salir de la casa, pero en ningún caso llegará al nudo que se gestó dentro mío y que provocó la agorafobia.

El psiquiatra no ataca causas, solo síntomas. Y será así hasta que se comprenda que no es una rama de la medicina, sino una profesión distinta y que implica conocimientos distantes de la medicina, como los mencionados arriba.

Sobre el paso del tiempo, diría que comprendo mejor el panorama en el que se insertan los diagnósticos psiquiátricos.

Ahora bien, sí ha habido cambios: ya no se habla de psicosis lúcida, sino de psicosis a secas, que además está dentro de un espectro que podríamos llamar ‘lo psicótico’. Pero estos cambios son anodinos si se dan en una sociedad que no se informa y prejuzga la realidad.

Un diagnóstico puede terminar con la vida de una persona, y eso no es culpa ni del diagnóstico ni de la persona, sino de cómo la sociedad hace de ese diagnóstico un peligro, peligro que a su vez margina a la persona al punto de quitarse la vida (esto es un ejemplo real, le pasó con un amigo diagnosticado con esquizofrenia).

Quiero enfatizar que lo que llamamos problemas mentales son en su mayoría consecuencias de la sociedad en la que vivimos. Si como sociedad no hacemos cambios, poco importa lo que hagan los psiquiatras y psicólogos bienintencionados. La responsabilidad recae en todos nosotros.

Y sobre los cambios de nombres y sintomatología, hay personas que están investigando para lograr, mediante la clasificación de síntomas concretos, diagnósticos que permitan abordar el problema en cuestión.

Pero pienso que no hay que ser un fiel creyente de estos manuales tipo DSM o CIE, sino más bien escéptico. Son categorías que pretenden sistematizar a los seres humanos, y cada ser humano tiene una historia distinta: no cabemos dentro de las mismas cajas.

Hay que entender estas explicaciones y manuales como orientaciones para especialistas, pero en ningún caso como sentencias o pesos que derrumben a una persona, que es lo que vivimos el día de hoy: el diagnóstico mata.

La verdadera inclusión es justamente la que entiende que somos todos distintos, y eso implica desmitificar los diagnósticos que limitan la experiencia de una persona. Pero, como dije en el párrafo anterior, para que esto ocurra se necesita una sociedad completamente diferente. Y, siendo franco, soy bastante pesimista al respecto.

***

Nicolás Poblete Pardo (Santiago, 1971) es periodista, profesor, traductor y doctorado en literatura hispanoamericana (Washington University in St. Louis).

Ha publicado las novelas Dos cuerpos, Réplicas, Nuestros desechos, No me ignores, Cardumen, Si ellos vieran, Concepciones, Sinestesia, Dame pan y llámame perro, Subterfugio, Succión y Corral, además de los volúmenes de cuentos Frivolidades y Espectro familiar, la novela bilingüe En la isla/On the Island, y el conjunto de poemas Atisbos.

Traducciones de sus textos han aparecido en las revistas The Stinging Fly (Irlanda), ANMLY (EE.UU.), Alba (Alemania) y en la editorial Édicije Bozicevic (Croacia).

Asimismo, es redactor permanente del Diario Cine y Literatura.

«Psicosis lúcida», de Joaquín Miranda Puentes (Editorial Hueders, 2024)

Nicolás Poblete Pardo

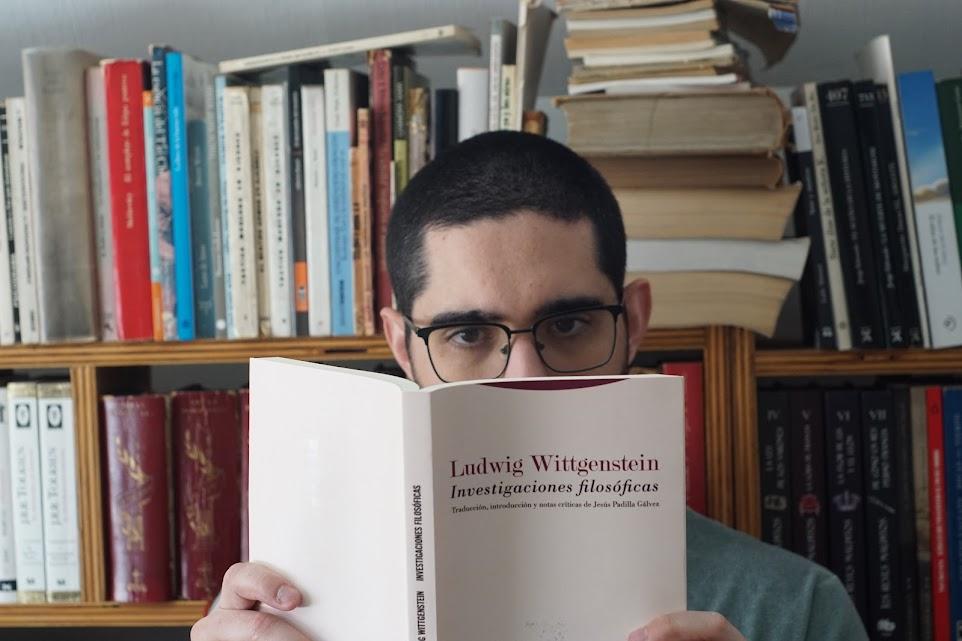

Imagen destacada: Joaquín Miranda Puentes.