A raíz de la reciente aparición en España de su compilación de relatos «Mecánica popular», el autor cubano se sinceró con el Diario «Cine y Literatura», y se refirió en profundidad a los motivos éticos y artísticos de su producción bibliográfica, a sus inicios en la creación narrativa como periodista, y a la importancia capital que tuvo la publicación —en 1998— del libro que lo hizo conocido más allá de la isla caribeña, hace ya un cuarto de siglo.

Por Eduardo Suárez Fernández-Miranda

Publicado el 7.2.2025

En la Segunda Declaración de La Habana, ocurrida la jornada del 4 de febrero de 1962 en la explanada de una atestada Plaza de la Revolución, en la capital cubana, el comandante Fidel Castro Ruz enunciaba que:

«Detrás de la gigantesca multitud, se divisa otra multitud, cuyos vestidos son de color distinto, de color uniforme: son el mundo del mañana que la patria se está forjando, porque la patria no trabaja para hoy, la patria trabaja para mañana. Y ese mañana lleno de promesas no podrá nadie arrebatárnoslo, no podrá nadie impedírnoslo, porque con la entereza de nuestro pueblo lo vamos a conquistar, con el valor y el heroísmo de nuestro pueblo lo vamos a conquistar».

Han pasado más de 60 años de estas palabras, y Cuba vive hoy inmersa en una compleja situación económica y social. Fiel reflejo de esa coyuntura política y cultural es la totalidad de la obra de Pedro Juan Gutiérrez (Matanzas, 1950).

El escritor cubano ha sabido plasmar parte de esa realidad a través de personajes marginales que tratan de sobrevivir como sea (y finalmente pueden) a la miseria que les ha tocado vivir.

Así, el municipio de Centro Habana es el lugar que ha elegido Gutiérrez para situar unas vidas truncadas por el desaliento y la precariedad material.

Volúmenes como la Trilogía sucia de La Habana, El Rey de La Habana, Animal tropical, El insaciable hombre araña, Carne de perro y Nuestro G. G. en La Habana, demuestran un talento extraordinario para reflejar en un estilo que recuerda a Henry Miller y a Charles Bukowski las miserias y las contrariedades del escenario humano que el escritor observa y analiza con aguda sensibilidad desde su ventana.

Su último libro publicado en España fueron los diecisiete relatos de Mecánica popular (Anagrama, 2024). Con anterioridad la Editorial Verbum de Madrid presentó Toda la poesía (1994 – 2021), un ejemplar que a través de casi 600 páginas recoge la casi desconocida veta lírica del autor isleño, eclipsada por el éxito arrollador que ha tenido su bibliografía en el género narrativo a nivel internacional, y especialmente en el resto de Hispanoamérica.

De esta manera, el Diario Cine y Literatura dialogó con Pedro Juan Gutiérrez sobre los detalles de su obra y también acerca de su percepción en relación a la Cuba actual:

«Creo que lo más evidente es una situación económica deplorable, una emigración preocupante, sobre todo de los jóvenes, y en general de mucha incertidumbre sobre el futuro inmediato. Además de otros detalles relacionados con la pésima alimentación y la carencia de medicinas», describe con honestidad el creador literario.

«Por supuesto —continúa Gutiérrez— hemos pasado por etapas anteriores también muy difíciles y de un modo u otro seguimos. En estos casos la cultura sufre más. Y ahí estamos», enfatiza con una suerte de esperanzador optimismo en torno a su diagnóstico de la isla y de su «revolución», en esta hora presente de sus ya casi 75 años de edad.

«Escribo para olvidar»

—»Aunque mucha gente cree que al escribir uno se desnuda, yo sé que en realidad uno se disfraza (…) y el resultado es un personaje perfectamente despojado y honesto». Estas palabras de la escritora colombiana Margarita García Robayo, ¿son afines a su forma de entender la creación de un personaje como Pedro Juan?

—En realidad, no me disfrazo ni me desnudo, es más complejo e inexplicable porque el personaje se apodera de uno. Nunca se bien cómo es el proceso. Y hasta que no sucede no puedo empezar a escribir.

En realidad, escribo para olvidar. Cuando termino un libro y lo entrego me obligo a olvidarlo totalmente.

«La literatura es un oficio peligroso»

—Cuba ha mantenido con algunos de sus escritores una compleja relación. Es el caso de Guillermo Cabrera Infante o Reinaldo Arenas. ¿Considera que su desencuentro como autor, con su país, es equiparable al de esos creadores literarios?

—Son diferentes situaciones. Ellos vivieron una etapa de mucha presión política y fueron víctimas de todo eso.

Yo he tratado de enfocarme en la literatura y hacer mi obra sea como sea. Y creo que lo he logrado.

La literatura es la memoria real de cada país y de cada etapa y es un oficio peligroso. Si te lo tomas en serio no es nada sencillo.

«Ahora hay mucha emigración, sobre todo de jóvenes»

—Ha pasado más de un cuarto de siglo desde que se publicó Trilogía sucia de La Habana (Anagrama, 1998). La novela refleja una de las épocas más difíciles en la historia reciente de Cuba, el llamado «Período Especial». El ambiente que describe en El Vedado, ¿es el que encontramos en La Habana de hoy en día, o la situación ha mejorado?

—Yo diría que el ambiente ha cambiado en todos estos años, pero persiste una atmósfera que no es edificante.

Ahora hay mucha emigración, sobre todo de jóvenes. Y eso es preocupante.

Pero, además, la incertidumbre agobia cada día. Es decir que es un caldo de cultivo permanente.

«El azar concurrente»

—En la novela Estoico y frugal (Anagrama, 2019) escribe: «No me dejaba nada en el tintero y no respetaba nada. Era una mezcla de desencanto, frustración, melancolía, sexo y lujuria, alcohol, tristeza y también poesía, música y gente de todo tipo descalabrada y arruinada». Se refiere a Trilogía sucia de La Habana. ¿Podemos considerar esta obra un grito desesperado ante una situación de crisis?

—Sí, Trilogía me posibilitó seguir con vida. Fue una catarsis. Un grito desesperado.

Es un libro que escribí por las noches, casi siempre con unos tragos y durante tres años. Por el día corregía un poco y guardaba en unas carpetas. ‘El azar concurrente hizo el resto’, como diría Lezama.

El rey de La Habana: «Fueron 57 días de angustia»

—Después vendría El rey de La Habana (Anagrama, 1999) donde continúa su saga sobre la ciudad caribeña. Encontramos a la misma gente pobre y marginal que en la Trilogía sucia de La Habana: mendigos, prostitutas, vendedores callejeros, borrachos. ¿Le había quedado algo por contar en la Trilogía y quiso continuar en este libro?

—En efecto. Al inicio El Rey era solo un cuento de siete cuartillas, pero cada día por la mañana yo escribía un poco más y más.

Fueron 57 días de angustia.

El personaje se apoderó de mí. No me duchaba. No comía. Solo ron y más ron y sexo y locura.

Por suerte solo sucedió con ese libro. Los últimos días de escritura fueron terribles.

Animal tropical: «La fuerza de los seres humanos para escoger su propio camino en la vida»

—En Animal tropical (Anagrama, 2000) reaparece Pedro Juan, su alter ego. Es un personaje en el que encontramos similitudes con el Pedro Juan escritor. Pero ¿en qué se diferencian?

—Animal tropical es el tercer libro de El ciclo de Centro Habana, que son cinco en total [una serie compuesta por Trilogía sucia de La Habana, El rey de La Habana, El insaciable hombre araña, Carne de perro y el texto ya mencionado].

Quería hacer una novela de amor para equilibrar, después de la tragedia de El rey...

Pero Gloria es un personaje muy fuerte y pragmático y poco dado al misticismo del amor. Además, apareció la sueca Agneta que atrapa a este Pedro Juan medio loco.

Finalmente es una novela sobre la independencia, la fuerza de los seres humanos para escoger su propio camino en la vida. Por encima de convenciones, costumbres y hábitos aceptados. Rompe con todo lo aceptado como normal.

Esta novela ganó un gran premio en España. Y me gusta mucho por esa filosofía de romper con todo y seguir adelante con riesgo de equivocarme, pero con amor.

«El periodismo puede ser dañino si no cortas con él a tiempo»

—Usted ejerció como periodista durante muchos años, en publicaciones como la revista cubana Bohemia. ¿Considera que su literatura es deudora, en cierta forma, de las técnicas periodísticas? ¿El periodismo ha influido en su forma de pensar como novelista?

—El periodismo durante 26 años de mi vida fue muy importante. Aprendí sobre todo a respetar al lector y no escribir por añadir más y más palabras porque el editor quiere novelones de 600 páginas. No. Soy minimalista y utilizo el idioma de un modo estricto. El lector lo agradece siempre. Eso lo aprendí en el periodismo sobre todo de agencia de noticias.

Lo otro fue la disciplina para investigar lo mejor posible y no escribir sin saber el rumbo que tomará el texto. Es decir, me dejo arrastrar por personajes y circunstancias, pero siempre hay un poquito de control.

Y tuve la suerte de que en enero 1999 me echaron del periodismo. Lo cual agradezco porque me vi obligado a seguir escribiendo ahora full-time.

El periodismo puede ser dañino si no cortas con él a tiempo. Y he tenido la suerte de publicar todo en Anagrama, unos doce títulos, donde son muy respetuosos con mi trabajo.

«Trilogía sucia de La Habana», de Pedro Juan Gutiérrez en Compactos (Editorial Anagrama, 2015)

Trilogía sucia de La Habana: «Un modo de desahogar los demonios que me comían por dentro»

—Fue, precisamente, la literatura quien le apartó del periodismo. La publicación en España de Trilogía sucia de La Habana escandalizó a la cúpula dirigente cubana por: «la sórdida imagen que proyectaba de los estratos más desfavorecidos de su sociedad». ¿Cómo recuerda aquella época?

—Trilogía fue una catarsis total. Crisis personal en mi vida, el país en crisis, la ideología que defendí en crisis. Terrible. Me alcoholicé. Cada tarde me tomaba una botella de ron del peor.

Escribía lo que pasaba en mi vida y en los alrededores, pero no fue un proyecto intelectual, sino un modo de desahogar los demonios que me comían por dentro.

Hay quien dice que es antropología. Bueno, quizás un poco. No lo niego. Se ha traducido a más de veinte idiomas. Está incluido en Los 1001 libros que usted debe leer antes de morir.

En fin, yo lo único que hago es olvidarlo. Lo hago con todos mis libros. Escribo para olvidar.

«No escribo para el futuro»

—Pasaron muchos años y, finalmente, su obra ha sido publicada en Cuba. El periódico oficial Trabajadores escribió de forma laudatoria sobre usted: «[Pedro Juan Gutiérrez] ha recreado por décadas una ciudad, La Habana, y un país, Cuba, complejos, pletóricos de contrastes, ricos en historias y personajes singulares. Estamos hablando de uno de los más prolíferos y multifacéticos escritores cubanos». ¿Siente que su obra ha sido rehabilitada en su país?

—En parte sí.

Han publicado unos quince títulos en tiradas cortas de tres mil más o menos. Ahora mismo hace cinco años no publico nada en Cuba. Hace poco hicieron un panel sobre mi obra. En la Biblioteca Nacional.

En fin, tengo amigos y enemigos en abundancia. Pero por suerte no necesito premios y aplausos. Me basta con publicar mis libros y que mis contemporáneos los lean hoy. No escribo para el futuro.

Pero sí, en comparación con 1998 cuando salió Trilogía, creo que ahora hay más comprensión.

Incertidumbre sobre el futuro inmediato

—Loris Zanatta, profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Bolonia, señalaba en un artículo: «Cuba es una cáscara vacía, un escenario de cartón, un modelo de nada. Es una mentira cultivada por quienes no la padecen: militantes aburridos, intelectuales huérfanos, políticos nostálgicos». ¿Cómo es Cuba para usted, actualmente?

—Creo que lo más evidente es una situación económica deplorable, una emigración preocupante, sobre todo de jóvenes, y en general mucha incertidumbre sobre el futuro inmediato. Además de otros detalles relacionados con pésima alimentación y carencia de medicinas.

Por supuesto, hemos pasado por etapas anteriores también muy difíciles y de un modo u otro seguimos. En estos casos la cultura sufre más. Y ahí estamos.

«Agradezco cada día porque he tenido una vida fructífera»

—Usted tiene doble nacionalidad, cubana y española —es nieto de abuelos asturianos y canarios—. Reparte su tiempo entre Cuba y España. ¿Qué le hace regresar cada año a su país?

—Regreso por amor. Soy un cubano atípico. Empecé a viajar en 1982. Yo tenía 32 años, era periodista. Fui a la RDA, después a la URSS, a México, Brasil, etcétera.

He viajado por unos 30 países. Algunos como Brasil, México, España, los he visitado de un extremo a otro muchas veces.

Creo que si viajas tanto y lees bastante sientes más amor aun por lo tuyo. Tu gente, tus raíces, amigos, todo. Soy de aquí, este es mi karma y agradezco cada día porque he tenido una vida fructífera.

Diálogo con mi sombra: «Puede ayudar a los que se interesan por este oficio»

—Volviendo a su obra, Diálogo con mi sombra (Anagrama, 2020) es una conversación con su alter ego, Pedro Juan: Una sombra que: «me invade y me arrastra. Me inyecta ácido en la yugular. Es un demonio que me chupa la sangre y un ángel que toca mi corazón con la luz y me saca de las tinieblas». ¿Qué se propuso al escribir este libro?

—Con Diálogo con mi sombra quise poner un poco de orden en mi cabeza sobre mi oficio que es absolutamente intuitivo.

No sé nada de teoría. Escribo por intuición, usando mi memoria y el material que me da la vida. No invento. Necesito partir de gente y circunstancias reales.

Así, no es un libro teórico sino solo una colección de preguntas y respuestas que estaban molestando dentro de mí y quería sacarlas afuera.

Creo que puede ayudar a los que se interesan por este oficio de escritor.

Mecánica popular: «Ojalá guste a mis lectores»

—Su último libro publicado, hasta la fecha, es Mecánica popular (Anagrama, 2024), un libro de cuentos, o quizás podamos considerarla una novela compuesta, en la que realiza un retrato de la vida en la isla a lo largo de tres décadas, de los años 50 a los 70 del siglo XX. ¿Es toda su obra una especie de fresco literario de realismo, no sucio, sino profundo, de ese país lleno de contrastes que es Cuba?

—Mecánica popular acaba de salir ahora en Anagrama. Es un libro de cuentos. El niño Carlitos es obvio que soy yo en mi niñez y adolescencia. Y que Nereyda es mi madre.

Compré unas viejas revistas Mecánica popular y de golpe me vinieron todos esos recuerdos de aquellos años. Estuve un año y medio escribiendo.

Y me gusta. Son cuentos, no es memorias ni autobiografía. Ojalá guste a mis lectores. Mis lectores cómplices que siempre me siguen.

«Hace cinco años que en Cuba se publica muy poco por falta de papel»

—De Cuba han salido escritores como Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, Lezama Lima, Abilio Estévez o Leonardo Padura. ¿Cómo ve la literatura de los jóvenes creadores de su país? ¿Nos recomienda algún nombre?

—Hace cinco años que en Cuba se publica muy poco por falta de papel. Casi no hay libros nuevos y la crisis es grave y no hay solución a corto plazo.

Hay muchos escritores jóvenes que escriben bien y fuerte. Hace unas semanas fui jurado de un concurso de novela convocado en la ciudad de Santa Clara y me asombró la buena calidad de las obras presentadas y de las finalistas.

Están muy bien. Y publican en digital. Algo es algo. La juventud necesita expresarse, no pueden cruzarse de brazos.

«Lo mejor de Cuba es la creatividad de la gente»

—Su obra ofrece una visión desencantada de Cuba, así que, para terminar, me gustaría que nos hablara de lo bueno que tiene su país.

—Creo que lo mejor de Cuba es la creatividad de la gente. Tenemos una buena literatura, música, cine, teatro, artes visuales, ballet y danza.

En fin, es una mala etapa, pero hay que seguir sin quejarnos. La queja atrae negatividad. Es así.

***

Eduardo Suárez Fernández-Miranda nació en Gijón (España). Licenciado en derecho por la Universidad de Sevilla, realiza sus estudios de doctorado dentro del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la misma Casa de Estudios superiores.

Colabora como crítico literario en las revistas españolas El Ciervo, Serra d’Or, Llegir.cat, Gràffica y Quimera, donde lleva a cabo una serie de entrevistas a escritores, editores y traductores, nacionales y extranjeros.

Asimismo, escribe para las publicaciones americanas Cine y Literatura (Chile), La Tempestad (México), Continuidad de los Libros (Argentina) y Latin American Literature Today (University of Oklahoma). También, colabora de forma ocasional en los diarios asturianos El Comercio y La Nueva España.

«Mecánica popular», de Pedro Juan Gutiérrez (Editorial Anagrama, 2024)

Eduardo Suárez Fernández-Miranda

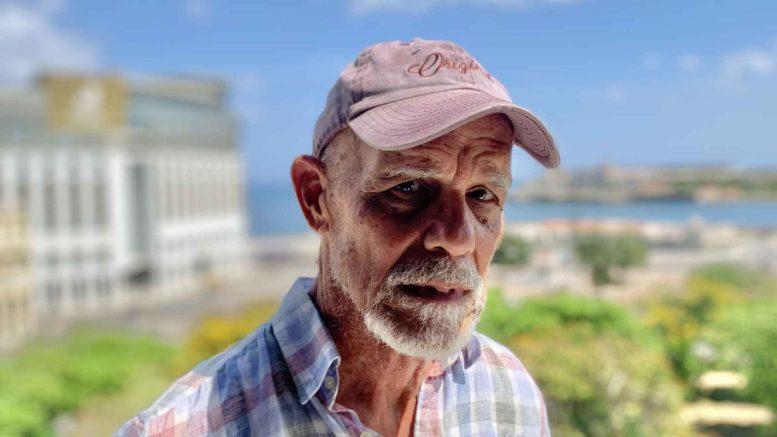

Imagen destacada: Pedro Juan Gutiérrez.