El volumen de relatos que acaba de poner en circulación la Editorial Zuramerica es un libro imprescindible —tanto hoy como ayer—, y el cual se esmera en instalarnos en el centro mismo de nuestro extraviado humanismo: el de una sociedad nacional que ha sido desprovista de su espíritu de fraternidad.

Por Juan Mihovilovich

Publicado el 20.6.2020

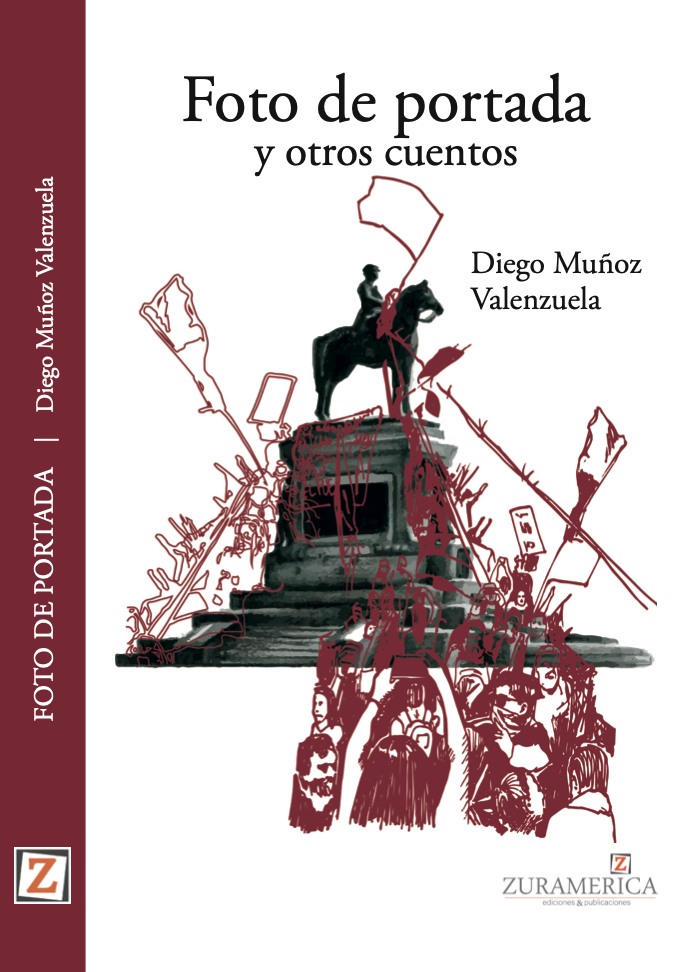

En diez notables cuentos, Diego Muñoz Valenzuela (Constitución, Región del Maule, 1956) configura un ideario que rejuvenece sus historias, que las resitúa en el Chile de hoy devastado por un tiempo que pareciera haber dado un salto enorme para caer justo en el mismo sitio que hizo resurgir esta obra indispensable desde las cenizas del olvido.

Narraciones de variada extensión y clara intención cierran una línea circular dejando en su interior seres dispersos, acosados, nostálgicos o erráticos que se topan levemente como si se tratara de un calidoscopio humano en el que cohabitan historias múltiples, paralelas, que nos atrapan con una sutileza insinuante haciéndonos partícipes de lo irreal desde un contexto fragmentado, trizado o simplemente roto, pero siempre desde una óptica envolvente, panóptica, que logra que nos miremos asombrados ante idénticos escenarios.

Si algo define en parte este mundo expresivo de Diego Muñoz Valenzuela es una suerte de ambivalente espacio–tiempo con la finalidad de que determinados acontecimientos cobren vida a través de un pretexto circunstancial que, por lo general, fluye producto de un quiebre psicológico individual o colectivo.

En «Foto de portada», que sirve de título al libro como una emblemática “nueva dignidad nacional”, nos muestra los resabios de un espacio coercitivo en que un puñado de universitarios idealistas y revolucionarios intentan oponerse al predominio asfixiante instituido por una Dictadura cruenta. Y desde ese reducto docente surge la necesidad de asaltar “los palacios de invierno” a partir de una intervención desembozada que terminaba con la autonomía universitaria y que relegaba la libertad estudiantil con la opresión, la persecución y el soplonaje. Émulos de una virtual “primera línea”, Vicente y el Guatón Alvarado junto al narrador, se constituyen en adalides de un encarnizado desafío ante las fuerzas policiales. Y en esa confrontación, premunidos de una ira incontenible, son objeto de una foto de portada en el “diario maldito.”

Entretanto, el devenir hizo de aquello un cúmulo de sospechas, ¿por qué nadie tomó detenidos a los líderes del foro? ¿Qué fue de ellos? Sólo que el desenlace imprevisible devuelve el sentido de la epopeya: una suerte de “locos lindos” incapaces de destruir el sistema. Sin embargo, quedaron en la retina del narrador como la promesa del advenimiento democrático y sus figuras las evocará con un dejo de tristeza contenida: fueron la punta de lanza, la vanguardia ingenua y visceral del nuevo orden. Quizás el duplicado mismo de un periodo en que los conciliábulos y el miedo consolidan el poder sombrío, mientras los que reinician el camino observan con estupefacción desde la otra orilla cómo se reconstruye la sociedad, el país, el fin de los sueños.

Luego «Déjalo ser», nos muestra los despojos del autoritarismo que anula una forma de amor, esa forma de amor “extraña” que comúnmente se oculta y se vive angustiosamente en tanto se asiste a la vida funcional como si todo estuviera bien, como si la exteriorización de nuestras relaciones obstruyese dar paso a lo que verdaderamente somos o pretendemos ser. «Déjalo Ser» es un cuento perturbador, pero más común de lo que se sospecha.

En «Adagio para un reencuentro», las dimensiones son una ilusoria fijación material: un padre muerto y su hijo vivo se encuentran de manera tan real en las calles de San Francisco que el dolor por el deceso paterno es sustituido por una convergencia compasiva que sobrepasa la idea de la mortandad. Como una corriente alterna la figura paterna supera el límite de la existencia paralela y accede al plano sensorial para transitar junto al hijo por bares y avenidas. Allí rehacen el invisible hilo conductor de un amor mutuo que rompe definitivamente el espejismo de la muerte. Un cuento profundo, vital, doloroso, pero que abre una puerta ínter dimensional avizorando, con certera habilidad, que la bruma de los tiempos corre análoga y presta a resquebrajar el mundo formal si imaginamos que los sentimientos humanos tienen un anclaje mayor que la restrictiva pérdida filial.

En «Mirando los pollitos» —otro de los relatos descollantes del volumen— se evidencia la misteriosa devoción de un personaje auténtico, de una bondad de antología que se dispersa por la ciudad llevando a cuestas el martirio de la cesantía como una piadosa mentira familiar. En el desconcierto de una urbe despiadada, pragmática y competitiva, circula una sociedad indolente, ávida por atesorar un materialismo corrupto como lo único digno de vivirse.

Desde su perspectiva desesperanzadora que linda con la fantasía de la memorable novela Hambre de Knut Hamsun, el protagonista se identifica con la miseria animal encerrada en una vitrina. Ya el Nobel sudafricano J.M.Cotzee en La vida animal nos esclarece sobre ese apetito voraz del hombre moderno: la reproducción tecnológica en serie, sistemática y uniforme de millones de seres vivos que terminan a diario en los mataderos del planeta.

Allí se transforma definitivamente la ternura natural de un reino menor —ese algo tan suave y afelpado como el ave de nuestro autor— en un deglutir irracional unido al patético dinero circulante. Sino fuera porque en ese periplo existencial la humanidad más pura está latente y el personaje se refunde con vestigios solidarios, podría suponerse que todo intento esperanzador es estéril. Sin embargo, de nuevo la ternura salva. Se trata de un cuento lúcido, conmovedor e inolvidable.

Las historias de este libro, en definitiva, expresan una visión de mundo acuciada por las carencias y ausencias indudables de los héroes que lo transitan. No es dable esperar una especie de reconciliación con la vida que les toca vivir ni menos conjeturar sobre un ocasional conformismo o aceptación de una realidad que, casi siempre es inasible y escurridiza.

Así, los relatos “Yesterday” y “Ojos un poco perdidos” surcan las difusas aguas de la nostalgia unida a un presente diluido en la incomprensión de un tiempo ingobernable. Ello se patentiza por la conjunción de factores juveniles e históricos asumidos desde una perspectiva sicológica, reflexiva y de cara a las externalizaciones. Acosados por la constatación lapidaria de no haber tenido correspondencia auténtica con un país aterrorizado, los personajes recurren a la ensoñación, pero ella se reviste de esa otra realidad no susceptible de mediciones históricas o del poder, sino aquella de los sentimientos verdaderos que surgen de la introspección.

Así se entrecruzan en la memoria narrativa los valores permanentes del ser humano, aunque parezcan fugaces, como la efímera vinculación amorosa de un joven que lucha clandestinamente junto a una joven europea solidaria ante el régimen opresivo y sus toques de queda, forjando en la búsqueda mutua una exigencia afectiva, un “salvoconducto” que permita circular con discreción tras la sobrevivencia.

Por ende, el itinerario hacia la adultez pareciera un brinco a–histórico, como si los personajes transitaran súbitamente por un pliegue intemporal y regresaran a un espacio conocido que, no obstante, por obra y gracia de un destino que no construyeron, ahora les resulta ajeno e irreconocible. Los protagonistas se han revestido de una especie de aureola mítica que la salva del olvido, y el narrador humaniza el recuerdo como si inconscientemente reconstituyera un pasado abyecto. Esa reconstitución reside en la pureza juvenil y su idealismo frente a acontecimientos que marcarán a toda una generación y que, “después de treinta años”, se rehace en el estrecho abrazo de la madurez.

En otros relatos “Vientos de cambio”, “Apuntes para una historia siniestra” y “El día en que el reloj se detuvo” se conjugan la decadencia del mundo moderno. De manera estremecedora en «Apuntes…» se busca la lozanía eterna por medio de una incipiente industrialización del aceite humano. Con un manejo sorprendente de lo siniestro al servicio del poder mercantil aquí se fusiona el desquiciamiento humano y la dependencia monetaria.

En suma: cuando el virus de la insensatez corroe los espacios antiguos y modernos, cuando esos invisibles enemigos se mimetizan en un neoliberalismo despiadado cuyo único norte continúa siendo la codicia desenfrenada, esta recreada mise en scene de Diego Muñoz Valenzuela nos representa un salto atemporal, a la vez que nos advierte sin tapujos de los peligros que encierran las sociedades desprovistas de un sentido esencial: su espíritu de fraternidad.

Un libro imprescindible hoy como ayer, que se esmera en instalarnos en el centro mismo de nuestro extraviado humanismo.

También puedes leer:

***

Juan Mihovilovich Hernández (Punta Arenas, 1951) es un importante autor chileno de la generación literaria de los 80, nacido en la zona austral de Magallanes. Entre sus obras destacan las novelas Útero (Zuramerica, 2020), Yo mi hermano (Lom, 2015), Grados de referencia (Lom, 2011) y El contagio de la locura (Lom, 2006, y semifinalista del prestigioso Premio Herralde en España, el año anterior).

De profesión abogado, se desempeña también como juez de la República en la localidad de Puerto Cisnes, en la Región de Aysén. Asimismo, es miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua y redactor estable del Diario Cine y Literatura.

«Foto de portada y otros cuentos» (Zuramerica, 2020)

Juan Mihovilovich

Crédito de la imagen destacada: Editorial Zuramerica.