El recientemente fallecido cineasta surcoreano (a causa de la pandemia mundial del Covid–19) es uno de los grandes realizadores de nuestra época, y en sus filmes aúna sabia y bellamente lo oriental con lo occidental. De entre sus obras destacan, a mi entender, «Primavera, verano, otoño, invierno… y primavera» (2003) que ya analicé en este mismo medio y el laureado crédito que abordamos ahora, una historia de amor silencioso —que data de 2004— en un entorno ruidoso y violento, y la cual es una crítica luminosa a nuestra egoísta sociedad de consumo.

Por Jordi Mat Amorós i Navarro

Publicado el 23.12.2020

El mundo cambia

si dos se miran y se reconocen

Amar es desnudarse de los nombres.

Octavio Paz

Silencio

Tae-suk (Jae Hee) es un joven independiente, solitario y sin otra propiedad que lo puesto, su potente moto occidental y una cámara fotográfica. Se dedica a ocupar viviendas en una ciudad surcoreana, tiene un ingenioso método para localizar las que parecen temporalmente desocupadas y las usa hasta que sus moradores regresan. Le da igual que sean pisos humildes o casas elitistas.

Una vez detectadas, con habilidad abre las puertas y se instala respetuosamente en ellas. A pesar de que no tiene reparo en utilizar objetos personales de otros (cepillos de dientes, pijamas…) su actitud es la de un invitado agradecido. Así, arregla aparatos (un equipo musical, una báscula, un juguete…), lava a mano la ropa que encuentra y cuida las plantas si las hay.

Y marcha con el mismo sigilo con el que ha entrado —es silencioso y sabe ocultarse— cuando vuelven los que allí viven, para iniciar la búsqueda de un nuevo hogar que le acoja temporalmente.

En cada vivienda se adapta a la forma de vida y gustos de sus habitantes, se convierte en uno más de la familia. Come y bebe lo que ellos (ya sea alcohol o té), practica el deporte que ellos practican… Y siempre se fotografía junto a sus retratos.

Nada sabemos sobre los motivos que le llevan a vivir así. Parece que en el joven anida la necesidad de pertenecer a una familia que quizás perdió o nunca tuvo. Pero más allá de estas circunstancias personales entiendo que Kim Ki-duk (1960 – 2020) quiere poner el foco en el aspecto social de su peculiar obrar, criticar el creciente aislamiento egoísta de nuestro mundo.

En un mundo de privacidad y de recelos, de preocuparse solo por “los míos y lo mío”, Tae reclama la hospitalidad de esas culturas tradicionales sin cerrojos ni candados en las que el visitante es siempre bienvenido y agasajado. Culturas tradicionales más propias de oriente que se han perdido o están en serio peligro de desaparición.

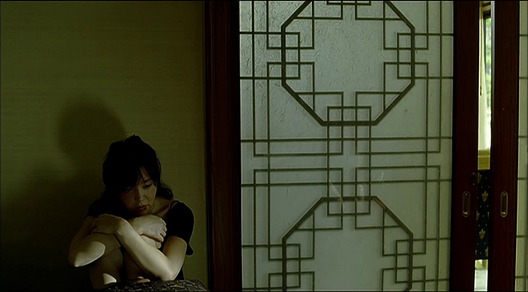

Tae penetra en uno de esos hogares temporales sin darse cuenta de que allí hay una joven tan silenciosa como él. Sun-hwa (Lee Seung-yeon) se deja ver —tras observarlo en su respetuoso hacer— mostrándose en su dolor sin rubor alguno, la joven está casada con Min-gyu (Kwon Hyuk-ho) un hombre que la maltrata y la tiene anulada por completo.

Los dos se observan en silencio cómplice. Frente a las palabras vacuas y los gritos de la posesión forzada de su esposo, el respetuoso silencio de ese joven intruso es todo un regalo para Sun.

El simbólico silencio de quienes no tienen voz, de los que son ninguneados, de los que se sienten fuera de lugar en un mundo —este nuestro— en el que dominan los ruidos. El bello silencio que potencia la mirada y el gesto.

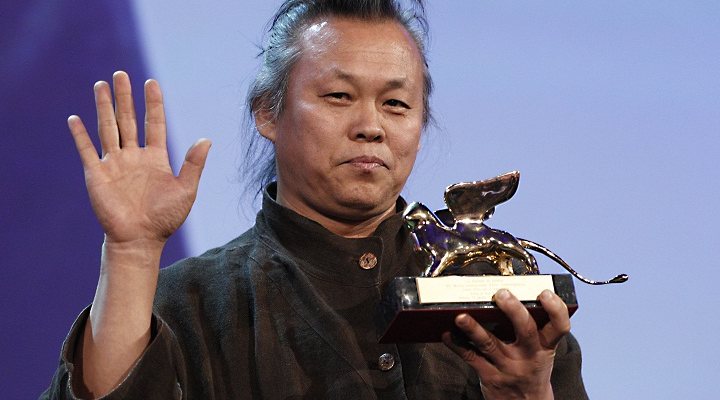

El cineasta Kim Ki-duk en el Festival de Venecia 2012

Violencia versus juego

Si Min impone en violencia, Tae sugiere en juego. En su primer contacto físico, el joven —sin ser visto— lanza suavemente una pelota de golf a los pies de ella. Los palos de golf del esposo, los palos que el “señor de la casa” golpea con fuerza en el jardín junto a una simbólica escultura femenina mientras ella lo observa amoratada encerrada en su no–hogar.

Es al regresar Min y al ver cómo pega y fuerza a Sun, cuando Tae muta juego por violencia. La misma pelota que acarició ahora es dura defensa. Y huyen de allí juntos dejando malherido al maltratador.

Los dos juntos en su respetuoso y cómplice silencio. Un juntos cómplice pero desigual: la vida de ella es compartir la de él ayudándolo y observándolo. Sun se adapta a todo menos a su jugar al golf, la joven se pone delante de Tae impidiendo que lo haga, entiendo que como modo de mostrar su rechazo al esposo y por extensión a la violencia.

La violencia —un tema recurrente en la filmografía del realizador surcoreano— como coprotagonista en Hierro 3: la de Min sobre Sun, la de Tae defendiéndola y jugando, la de casi todos los moradores rechazándolos, la del policía que detiene a Tae por la denuncia de uno de ellos…

La violencia del forzar, del poseer, del juzgar, del no entender, del no ser capaz de salir de uno mismo… La violencia —en suma— de la rabia por la incapacidad de ser.

La violencia especialmente descargada sobre el que se muestra en inocencia. Porque el violento —casi siempre hombre— suele ensañarse con las mujeres, los niños y los animales, es decir aquellas partes de sí mismo —la feminidad y la animalidad internas y el niño que siempre somos— que maltrata probablemente por su experiencia traumática no resuelta.

La violencia tanto física como verbal de quien pretende imponer su —limitadísimo— punto de vista. Es el caso de ese policía incapaz de entender a Tae —otro mirar, otro obrar— y que “entrega” a Sun sin reparo alguno al maltratador en complicidad machista con un “es toda suya”.

La violencia, ese obrar inútil —nada perdurable se consigue realmente por la fuerza— que golpea tanto a quien la recibe cómo a quien la ejerce. Que duele tanto al que va armado como al que va desnudo, la diferencia está en la conciencia de ese dolor en cada uno.

«Hierro 3» (2004)

Amar, gravedad cero

Es por el dolor que los jóvenes empiezan a acercarse y se abrazan, por ese dolor empatizan uno con el otro, por ese dolor expresan el amor.

Tae abraza a una Sun desconsolada en su primer contacto físico. Y a la inversa la joven lo abraza tras recibir una paliza de un propietario diestro en el boxeo y cuando el joven se rompe a llorar tras lesionar accidentalmente a una chica jugando al golf.

Pero a pesar de ese acercamiento hay distancia incómoda fuera del dolor. Y es la joven la que da el paso —nunca mejor dicho— buscando el pie de Tae bajo la mesa de uno de esos hogares, los pies desnudos de ambos tocándose como preludio del beso y de la fusión corporal. Sun ha abierto la puerta al placer, ahora lo comparten todo.

Y todo es ya distinto para ambos, especialmente para ella. En su separación temporal por el injusto encarcelamiento de Tae, la joven convive forzadamente con Min pero —empoderada por el amor— ya no se deja dominar.

En una de las más bellas escenas del filme vemos como la joven regresa a la casa del primer beso, allí ante el sorprendido propietario se tumba en el sofá de amor, el hombre sonríe a esa desconocida mientras sigue arreglando su estanque en su pequeño patio zen. Y la despedida gestual de Sun agradeciendo su hospitalidad.

El respetuoso acogimiento tradicional que desafortunadamente es rareza hoy en día, el espacio zen como reflejo de un sentir, un mirar y un obrar de sus moradores. Un buen lugar para consolidar el amor entre los jóvenes silentes, para fundir sus pieles, sus sensibilidades.

Ambos quieren reunirse para compartir su amor y más que huir, desaparecer de ese —este— mundo ruidoso y violento al que no se sienten vinculados. De ahí que Tae perfeccione en prisión su depurada técnica del no ser visto.

Se nos muestra cómo desconcierta a un carcelero que no alcanza a verlo al tenerlo siempre a su espalda. Simbólicamente es su sombra la que lo delata, su sombra en la rotunda luz solar que ilumina la celda.

Y el funcionario que le pega —cómo no— preguntándole: “¿Qué esperas conseguir?”. Nada responde el silente Tae pero nos muestra un ojo tatuado en la palma de su mano, el ojo de la luz y comprensión que busca ser.

Al cumplir la breve condena regresa a casa de la amada siendo invisible para el esposo. Tae se mueve siempre tras él —como con el carcelero— gracias a su depurada técnica aprovechándose del limitado campo de visión humano.

Y la bella última escena de ellos dos cuando Min ya se ha ido. Sigue el juego de no ser visto, ella lo arrincona a la pared y se gira para besarle, los dos descalzos sobre la báscula que él reparó cuando ocupó la casa.

Una báscula atrancada entonces en el cero y que Sun vuelve a fijar en su empoderado regreso. El simbólico cero de la ingravidez, del desaparecer de este mundo de gravedad y dolor. Un dolor reparado por amor que Kim Ki–duk nos explicita haciendo que se besen sobre el bello retrato de ella que cuelga de la pared, un retrato que Sun había roto cuando se sentía rota, un retrato ahora de nuevo entero.

Esos pies desnudos, ese beso apasionado, ese cero de ingravidez, ese retrato reparado.

Todo como un volver a empezar, como un regresar al edén perdido, como el despertar de un mal y persistente sueño sustentado en la medición y en el nombrar (el espacio y tiempo en el que transitamos dormidos).

Así parece entenderlo el realizador surcoreano al concluir este excelente filme con la cita: “Cuesta distinguir si este mundo es realidad o es sueño”.

***

Jordi Mat Amorós i Navarro es pedagogo terapeuta por la Universitat de Barcelona, España, además de zahorí, poeta, y redactor permanente del Diario Cine y Literatura.

Tráiler:

Jordi Mat Amorós i Navarro

Imagen destacada: Hierro 3 (2004)