La famosa novela del escritor inglés ha sido trasladada —con mayor o menor genio artístico, a un lenguaje de creación cinematográfica—, en tres oportunidades: en 1953 (a cargo del realizador estadounidense Byron Haskin), en 2005 (por Steven Spielberg), y recientemente en los créditos de una miniserie para la televisión, bajo la conducción del director anglo-portugués Craig Viveiros. Aquí, las claves estéticas de esas adaptaciones en torno a una obra literaria que, a través de una distopía argumental, reflexiona sobre las nefastas consecuencias de la hiperindustrialización, que ha consumido a la existencia humana.

Por Horacio Ramírez

Publicado el 4.3.2020

—¿Cómo diablos están hechos? -preguntó el teniente.

—Gigantes, dentro de su armadura, mi teniente. Treinta metros de alto, tres piernas y un cuerpo como de aluminio, con una enorme y horrible cabeza…

Así, un agitado soldado que había perdido a todo su batallón bajo el fuego del rayo ardiente, describía los ingenios marcianos que iban cayendo como meteoritos sobre la Tierra, en la novela La guerra de los mundos (The War of the Worlds), de Herbert George Wells, publicada en 1898.

Cuenta la leyenda que durante un apacible paseo por la campiña inglesa con su hermano Frank, éste le comenta una súbita inquietud: ¿qué pasaría si, de repente, cayeran seres de otro mundo frente a ellos en ese momento? Wells explicó, años después, que en esa época de su carrera escribía cuentos cortos: “que sirvieran para comentar sobre las falsas seguridades y la necia complacencia de la vida cotidiana».

Tal es el caso, para citar un ejemplo, de su breve cuento “El bacilo robado”, donde un anarquista jaquea a toda la sociedad dispersando el bacilo del cólera… anarquía, caos social y miedo. Así, la pradera inglesa, armoniosa, perfumada de soledad, sembrada aquí y allá por alguna casita de cuya chimenea salía un hilo de humo como metáfora del refugio de algún amor humano, se convirtió, en la imaginación del escritor, en el escenario perfecto para que cayera, desde el pacífico cielo, un monstruo invencible, múltiple, insensible, aterrador y destructivo. Así nació aquella historia de la guerra global que preanunciaba cosas que Wells todavía no había visto. ¿Pero qué sí había visto Wells? Había visto la máquina, el hierro, el rechinido… la Revolución Industrial inglesa en pocas palabras.

«La guerra de los mundos» en la versión de 2005

Nace el mito

Con el mito de la modernidad llegó el optimismo desmedido sobre la capacidad del ser humano de conocer la verdad para controlar el mundo a su derredor, especialmente en Europa y en los EE.UU., donde existió desde el siglo XIX la convicción acerca de la posibilidad de conocer definitivamente la verdad del Universo. Con este egocentrismo y etnocentrismo exacerbados, lo sagrado se transformó en equivalente a la mentira, y tal el sentido que terminó adquiriendo el término “mito”.

Y esto es lo que observaba Wells para la época en que nacía The War of the Worlds: Inglaterra iniciaba su expansión más enérgica e invasiva a través de la exportación del acero y de sus locomotoras a vapor. El ferrocarril se transformaba en un pingüe negociado para los políticos y poderosos corruptibles de cada país que era abordado por el imperio y un mecanismo perfecto para utilizar la fuerza productiva de los diferentes territorios.

Así, en la primera etapa de la Revolución Industrial, la textil, Inglaterra contaba con los tejidos de sus colonias en la India y sus trabajadores esclavizados de África cosechando el algodón que crecía en las planicies de las colonias americanas, cerrando la triangulación con Europa a través de la más grande flota mercante. Para su segunda etapa —la metalúrgica— sólo era cuestión de instalar ferrocarriles. Éstos sirvieron para la expansión de los territorios colonizados, pero también para la apropiación de los recursos naturales que Inglaterra necesitaba. Apoyándose en las corruptelas locales, los esquemas ferroviarios —como el de la Argentina— eran abanicos que confluían en los principales puertos. Aún hoy podemos ver en las grandes estaciones ferroviarias las placas con los nombres de las diferentes acerías inglesas que proveyeron el hierro. La circulación de los trenes es “a la inglesa” (invertida respecto de la circulación de los autos) y el diseño general de las estaciones, garitas de señaleros, etcétera, son de un clásico estilo británico. Era tal el enjambre mundial de trenes, rieles y gobiernos colonizados por la corrupción en todo el mundo que se llegó hasta extremos casi ridículos como el de la estación terminal de la ciudad de La Plata, con su estilo “un tanto exótico”, destinada a Nueva Delhi y que por un error administrativo fue desembarcada y levantada junto al Río de la Plata.

La cuestión es que esta expansión, inevitablemente, arrastraría las vocaciones imperialistas de otros países europeos. En el contexto internacional, a fines del siglo XIX, comenzaba el reparto de África entre Inglaterra, Francia y Bélgica y donde destacan la invasión inglesa a Egipto; la guerra ruso-turca y su secuela ruso-japonesa. El ambiente occidental —en el marco de una aguda crisis alimentaria— era tenso. Todos los países se armaban. Los alemanes —que habían quedado fuera del reparto colonial— buscaron la alianza con Rusia, formando un frente que amenazaba a Inglaterra y sus aliados. En ese ambiente, Herbert y Frank paseaban por las tranquilas praderas inglesas… ¿Qué le pasaría al mundo inglés si un monstruo gigante entrara a la delicada maquinaria de relojería del imperio?

La primera y original respuesta de Wells fue hacer caer un meteoro que traía, en su interior, las máquinas mortíferas. Calor, rechinidos metálicos; una tapa cilíndrica que se desenrosca. Mecanismos, rayos ardientes y tentáculos erguidos sobre sus “antibiológicas” tres patas, como capuchas metálicas que albergaban a los pesados (en la Tierra) cuerpos de los marcianos… Así renacía el mito del otro, del ajeno, del alienígena. Del monstruo que alteraría la paz de la campiña inglesa con sus cráteres ardientes y humeantes…

Al leerlo a Wells describiendo aquellos metálicos y ardientes mecanismos, se podía oler y ver sin dificultad alguna el olor acre y el humo negro omnipresente de las acerías de Birmingham o de Sheffield. Ese mundo de tranquila “autocomplacencia”, como lo definía Wells, asentado sobre la solidez de la alta estrategia imperialista, debía acunar el virus de la guerra. Y no se equivocó… es más: profetizó aspectos terribles que tomaría la Primera Guerra Mundial, como la utilización de trincheras para defenderse del rayo calórico o la aparición a gran escala de las grandes máquinas bélicas. De hecho, la fuente literaria que, tras el paseo con su hermano, terminó de inspirar a Wells fue The Battle of Dorking: Reminiscences of a Volunteer (La batalla de Dorking: recuerdos de un voluntario), de Sir George Chisney, una distopía en donde los alemanes invadían Inglaterra, preconizando desde entonces y a su vez, la “Gran Guerra” de 1914.

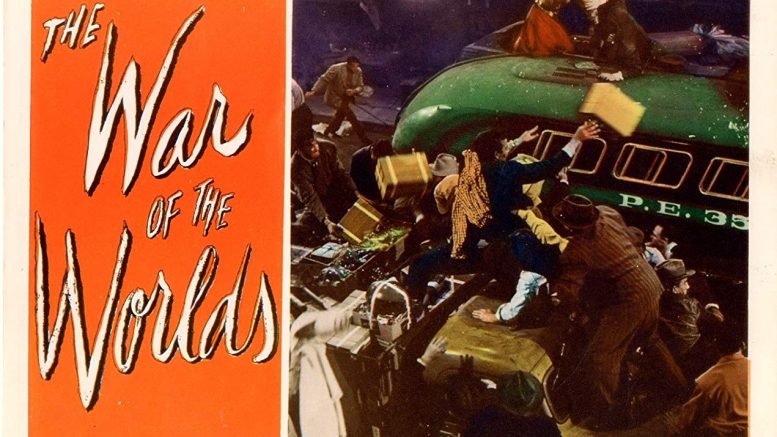

«La guerra de los mundos» en su traslación de 1953

Tres respuestas cinematográficas

A tan sólo siete años de terminada la Segunda Guerra Mundial, se da la primera respuesta cinematográfica a la novela de Wells. Se trataba de la versión de Byron Haskin estrenada en 1953. Ambientada lejos de la Inglaterra victoriana del texto original, la acción se iniciaba en la costa Oeste de los Estados Unidos en el tiempo presente. Su comienzo tiene el formato de un noticiario de cine, recopilando imágenes de la Primera y de la Segunda Guerras Mundiales. Resultaba evidente la necesidad —por parte del mundo— de metabolizar lo vivido en una guerra que se hizo verdaderamente mundial en su poder de destrucción tras las bombas atómicas. Los monstruos mecánicos serían reemplazados por estilizadas naves de “cabotaje”, para servir en tierra y protegidas por cúpulas traslúcidas y bajo las cuales apenas si se veían los trípodes.

Estos recursos visuales le sirvieron al filme para ganar un Oscar por sus efectos especiales. Tiempo después, en el 2005, Steven Spielberg entrega La guerra de los mundos en otra versión también distanciada de la original, más atada al miedo post 11 de septiembre de 2001 y para muchos, innecesariamente distanciada: las máquinas (que querían repetir la vieja idea mecánica de Wells con sirenas como de fábricas, ruidos diversos y chorros de vapor) ya estaban enterradas desde hacía tiempo en nuestro mundo y una extraña tormenta de rayos enmascaraba la llegada de los marcianos que las tripularían.

Pero fue 2019 el año en que los ingleses tomarían la posta de su compatriota de Bromley, con la BBC y encararían La guerra de los mundos desde una perspectiva más ajustada a la historia original. Es que se trata de una estructura narrativa anticuada para nuestros cánones más modernos por lo que los guionistas se vieron obligados siempre a meter mano y lo hicieron también aquí, así como en otras cintas con otros títulos que retomaron indirectamente el relato, una serie francesa (La guerre des mondes, también del 2019) y hasta en el espectacular y legendario programa radial de Orson Welles de octubre del 38. Pero en la versión de la BBC —como miniserie de tres episodios— se ubicaron casi en la misma época de la novela, apenas desplazándola hacia un poco más allá de la era victoriana rumbo a la eduardiana, apenas entrado el siglo XX y ya un poco más cerca de la Primera Guerra Mundial.

La historia es, seguramente, por todos conocida y por eso contaremos el final: un matrimonio. La caída de los meteoros que traen a los marcianos. La guerra que obliga al distanciamiento del matrimonio. Fin de la guerra por causas naturales y reencuentro del matrimonio. El centro del mensaje se centra en el Deus ex Machina que ayuda a una Humanidad ya derrotada: ni los más grandes cañones lograban vencerlos hasta que los microbios del planeta acabaron con ellos.

Wells era un profundo humanista y el ambiente que enarbolaba como modelo moral la Revolución Industrial era desolador en ese sentido. El entusiasmo de políticos, traficantes y empresarios no podía —como dijimos— terminar en nada bueno porque sus maquinarias, ruidos y humos ardientes ensuciaban una visión límpida de lo humano como valor moral. Y esto porque, sencillamente, el entusiasmo se asentaba sobre una base falsa: que el Ser Humano (el inglés, en definitiva) lo podía todo y lo sabía todo, tal como reza la incierta pero a la vez acertada etimología de la palabra “King”: knowining and canning (“aquel que sabe y puede”). El Hombre no puede controlarlo todo, y si un mosquito acabó con todo el imperio de Alejandro Magno, ¿cómo no podrá acabar con todo un imperio una peste peor como lo es la ceguera de la soberbia?

«La guerra de los mundos» en su versión miniserie de 2019

La miniserie

Dividida en tres partes para ser exhibida en televisión, tiene plena calidad cinematográfica, tal como los nuevos medios de filmación nos vienen acostumbrando en los últimos años. Dirigida por el premiado anglo portugués Craig Viveiros, su ritmo no es vertiginoso casi nunca, pero tampoco nunca decae en tensión en su balance general, lo que ya había mostrado en su admirable miniserie, también de tres episodios, And then there were none del 2015, basada en la archiconocida novela Eran diez negritos, de Agatha Christie.

En su abordaje a La guerra de los mundos, Viveiros trata diferentes frentes argumentales. Por un lado —y como herencia de la célebre y aplastante moral victoriana— un divorcio que no avanzaba y George (Rafe Spall) que se une de hecho con Amy (Eleanor Tomlinson), una bella mujer que venía de las colonias en la India y que plantea un conflicto social de envergadura —que se minimiza, obviamente, frente al ataque marciano—. Por otro lado, la historia está bifurcada en dos líneas de tiempo que se diferencian por la tonalidad dominante en la imagen: la de la llegada de los marcianos y el comienzo de la pesadilla, donde predomina el ya un poco cansador viraje al verde de la luz ambiental (tan frecuentado en otras series y películas), y la línea postapocalíptica donde predomina un rojo intenso.

También Viveiros nos enfrenta a otros aspectos no menos violentos de la realidad de aquella época: la desinformación como arma bélica acerca de quién los atacaba, con un miedo indefinido sobre un presunto ataque ruso o alemán y el desconcierto de militares y políticos ante el status de seguridad en el que se habían sentido hasta ese momento y que traslucían en sus arengas llenas de falsa confianza. De hecho, el personaje de George plantea directamente el paralelismo entre la brusca aparición de los marcianos y el pánico que podían sentir otros pueblos “menos avanzados” a quienes se los sometía con armas de fuego de las que en aquella época no tenían ni noticia, todo para que avanzaran las líneas ferroviarias y los procesos de extracción de recursos en los territorios colonizados.

Entre los elementos que el guión (de Peter Harness) se aleja de la novela, además de la situación personal de los protagonistas, es el destino de ambos en una Tierra sin marcianos pero “marcianizada”, con un cielo rojo y con la hierba roja que crecía y el humo negro que, a pesar de haberse dado la retirada alienígena, lo contaminaba todo. Un mundo postapocalíptico (neologismo que habrá que oficializar pronto en el DRAE) donde los seres humanos quedan reducidos a siluetas fantasmáticas, oscuras, que vagabundean por algo de alimento y, asimismo, para reencontrarse con conocidos y sobrevivientes dispersados. A Amy le toca reencontrarse con el astrónomo Ogilvy (personaje que aparece en la novela, protagonizado por un excelente Robert Carlyle) que había acompañado a la pareja mientras investigaba las extrañas explosiones en Marte y al objeto caído. También es quien junto a Amy, descubren que las bacterias, los virus y demás microbios —en el ambiente y en los cuerpos que se pudrían y de los que los marcianos se nutrían— fueron quienes acabaron con la hierba roja y los propios marcianos… llegando a crear cultivos de estas bacterias como arma biológica para restaurar el planeta a sus condiciones originales.

En cuanto a los marcianos, merecen un análisis aparte para los “fans” de la ciencia ficción —entre los que confieso encontrarme—: resulta curioso que Viveiros haya adoptado la “anatomía” básica de los marcianos de Spielberg —que tenían tres patas y dos pequeñas manos—, reduciéndolos a seres de tres patas como sus máquinas y una cabeza esférica de la que salía un pico que usaban para alimentarse de los cadáveres humanos, en vez de ajustarse a los marcianos —más “biológicos”— del original de Wells. Las monstruosas criaturas del escritor inglés tenían más “asidero” científico: grandes cerebros para grandes inteligencias, tentáculos y una progresiva disminución de sus sentimientos: un corpacho grande como el de un oso, de piel húmeda y movimientos y respiración torpes por la mayor gravedad y las características diferentes de la atmósfera terrestre respecto de las de Marte.

Un alejamiento tecnológico del original literario es la esfera negra que se eleva en el aire desde el cilindro, disparando sus rayos calóricos antes de desaparecer, que no aporta nada a la historia y que, como en el caso de Spielberg, aleja innecesariamente la tecnología extraterrestre del original que buscaba Wells. En cuanto a estos ingenios mecánicos para deambular por la superficie del planeta, el estilo “steam-punk” de Spielberg en su versión del 2005, estaba definitivamente más logrado.

No obstante, un momento culminante de la versión de Viveiros, es la escena de la batalla en la playa, donde se vive el ambiente de guerra que quería resaltar Wells (atmósfera sin dudas más lograda en la versión de Haskin del 53). En esta escena al mejor estilo de la batalla de Dunkerque, se produce el reencuentro de George y Amy mientras la acorazados británicos abren fuego contra las máquinas marcianas desde las distancias del mar, logrando inesperados éxitos (los marcianos ya estaban contaminados). En simultáneo, se ve una multitud tratando de huir de Inglaterra hacia botes salvavidas arrastrando a Amy con ella, hasta que aparece en el tumulto la amada figura de George. Por otra parte, mientras se produce el caos entre los que querían abordar el bote, se da un paralelismo muy marcado con un pasaje de Titanic de James Cameron (1997), en donde la autoridad militar se ve obligada a disparar al aire para restablecer el orden… aunque no sabemos si la fugaz similitud fue buscada (después de todo, Inglaterra era como un enorme Titanic que había que abandonar) o lo traicionó la memoria cinematográfica…

Como sea, esta versión de La guerra de los mundos está excelentemente bien lograda desde el punto de vista filmográfico y del guión. Y también como interpretación de Viveiros del espíritu filosófico de la obra literaria de Wells, acentuando el drama humano antes que el virtuosismo gratuito del efecto especial, como tema central de la producción: sus fortalezas, sacrificios y en especial esa debilidad tan peligrosa de la altanería del Hombre frente a su no siempre recordada fragilidad cósmica.

No exageraremos si decimos que el Hombre jamás abandonó la estrechísima película ambiental que recubre la superficie de nuestro planeta, en sus áreas secas, donde nacimos y crecimos: nuestras salidas al espacio o hacia las profundidades del mar o hacia los fríos polares, así como nuestro avance sobre el mar, sólo se da mediante el artilugio de llevarnos con nosotros “trozos” de nuestro ambiente natural, ya sea a través de trajes, cápsulas espaciales o submarinos, etcétera.

En definitiva, H.G. Wells, y Viveiros así parecen haberlo interpretado, destacando lo sagrado del Hombre que es defendido, en última instancia, por toda la Creación. Su novela —y su vigencia a lo largo de los muchos años— tiene esa componente mítica que la hace artística: la búsqueda del sentido hierático de lo humano.

Todo en nosotros es sagrado hasta que nos olvidamos por diferentes formas de la codicia, de esa condición. El diálogo final entre el predicador y Ogilvy acerca de quién destruyó a los marcianos lo revela, ya que —se explica Ogilvy— da lo mismo dónde pongamos a trabajar a Dios o a la ciencia en nuestra historia para la posteridad.

¿Fue la grandeza inabarcable de Dios presente en sus criaturas más diminutas? La supervivencia, tras todo análisis, siempre se basa en el sacrificio —nos dice Ogilvy— y todo sacrificio, como su nombre lo indica, marca la pervivencia de lo sagrado… y la eterna historia de inmolarse por amor, así lo demuestra.

***

La primera edición de «La guerra de los mundos» (1898)

H.G. Wells (1866–1946)

Horacio Carlos Ramírez

Horacio Carlos Ramírez (1956) nació en la ciudad de Bernal, Partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tras terminar sus estudios secundarios comenzó a estudiar Ecología en la Facultad y Museo de Ciencias Naturales de La Plata, pero al cabo de algunos años: “reconocí que estudiaba la vida no por ella, sino por la estética de la vida. Fue una época de duras decisiones, hasta que me encontré con una serie de autores y un antropólogo de la Facultad -el Dr. Héctor Blas Lahitte- que me orientaron hacia un ámbito donde la ciencia instrumental se daba la mano con el pensamiento estético en sus facetas más abstractas y a la vez encantadoras… pero ese entrelazamiento tenía un precio, que era reencausarlo todo de nuevo… y así comencé a estudiar por mi cuenta estética, antropología y simbología, cine, poética. Todo conducía a todas partes, todo se abría a una red de conocimientos que se transformaban en saberes que se autopromovían y autojustificaban”.

“La religión -el mal llamado ‘mormonismo’- terminó de darle un cierre espiritual al asunto que encajaba con una perfección que ya me resultaba sin retorno… La práctica de la pintura -realicé varias exposiciones colectivas e individuales- me terminaron arrojando a las playas de la poesía. Hoy escribo poesía y teorizo sobre poesía, tanto occidental como en el ámbito del haiku japonés. Doy charlas sobre la simbólica humana y aspectos diversos de la estética en general y de estética de la vida, donde trato de mostrar cómo una mosca y un ángel de piedra tienen más elementos en común que mutuas segregaciones, y para ayudar a desentrañar el enredo sin sentido al que se somete a nuestra civilización con una deficiente visión de la ciencia que nos hace entrar en un permanente conflicto ambiental y social… La humana parece ser una especie que, de puro rica y a la vez desorientada, está en permanente conflicto con todo lo que la rodea y consigo misma…”.

“He escrito cuatro libros de poesía, el último con algunos relatos y una serie de reflexiones, y estoy terminando dos textos que quizás algún día vean la luz: uno sobre simbología universal y otro sobre teoría poética…”.

Horacio Ramírez actualmente vive con su familia en la localidad de Reta, también de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tres Arroyos, sobre la costa atlántica (a unos 600 kilómetros de su lugar natal), dando charlas guiadas sobre ecología, epistemología y paseos nocturnos para apreciar el cielo y su sistema de símbolos astrológicos y las historias que le dieron origen en las diferentes tradiciones antiguas.

Este artículo fue escrito para ser publicado exclusivamente por el Diario Cine y Literatura.

Imagen destacada: La guerra de los mundos (1953), de Byron Haskin.