A continuación, el análisis inserto en la tradición estética y filosófica (amplia y transversal), que ofrece el redactor argentino del Diario «Cine y Literatura», acerca del último y reciente filme del mítico realizador estadounidense, estrenado en las salas comerciales de los países de habla castellana, hace apenas unos meses.

Por Horacio Ramírez

Publicado el 27.4.2019

A quién, al limpiar una repisa o al trasladar una bandeja, no se le cayó y rompió accidentalmente un vaso, jarrón o florero… ¡Tragedia! Tanto por si era algo que se pagó caro como si era un recuerdo o cualquier otra particularidad que lo hubiera hecho importante entre nuestras cosas. ¿En dónde reside la tragedia del momento? En nuestro apego a la materialidad del objeto… pero, podemos pensar que, aun roto, sigue siendo materia, entonces hay un apego a algo más que a la simple materia.

¿A qué nos apegamos al lamentar la rotura de la cosa? Básicamente a que, muy en el fondo, en la matriz de nuestro pensar y sentir, creemos que “la cosa” es eterna, que va a durar para siempre. Sabemos que esto no es así, que nadie en su sano juicio diría lo contrario, del mismo modo que nadie se pensaría a sí mismo como eterno… y sin embargo, la idea de lo perecedero no está muy presente en nuestros paisajes mentales diarios, y terminamos viviendo como si efectivamente lo fuéramos.

En cierto sentido, no está del todo mal: podemos dedicar nuestros esfuerzos a la vida y no a la muerte (“que no es de nuestra incumbencia”, diría Epicuro), pero esta actitud trae consigo otra cuestión no menos importante, y es que los jarrones y floreros alguna vez se caen y se rompen y a las personas alguna vez les acontecen accidentes, enfermedades y muertes. Si uno estaba mentalmente condicionado para la perpetuidad de su existencia, el impacto de la enfermedad, el ser atropellado en una calle o la muerte de un ser querido nos impactará de un modo muchas veces irreparable.

Cuenta la historia que, a finales del siglo XV, el Shogun en turno, Ashikaga Yoshimasa envió a China a reparar su chawan, (un tazón especial para la ceremonia del té), el que se había caído y roto. Meses después el tazón regresa a manos del Shogun quien se llevó una gran decepción al verlo reparado con unas muy groseras grapas que le quitaban toda la belleza que le podía haber quedado tras la rotura. De inmediato buscó otro artesano para el arreglo, pero esta vez en el Japón.

El trabajo resultante, asociado al Chi Do o Ceremonia del Té, culminó en el sencillo arte del Kintsukuroi, términos que, traducido, significa algo así como “reparación de oro”. La técnica era sencilla: consistía en tomar los trozos del objeto roto e ir pegándolos con una resina natural (y tóxica al tacto) llamada urushi, extraída de la corteza de un árbol que crece en las costas salobres del Japón, China y Corea. Y luego, o se pinta la resina aplicada con pasta de oro, plata o platino o se mezcla el metal hecho polvo con la resina misma. Luego se alisan las irregularidades y el objeto queda en un estado de ambigüedad: sigue roto -se lo ve roto, se lo sabe roto- pero vuelve a la repisa de donde se cayó como cuando estaba sano.

Para un Occidental, esta idea de “sanidad” nos lleva a tratar de reparar y disimular las grietas antes que resaltarlas, ya que “romperse” está mal. Se nos ha educado bajo la impronta de una perfección imposible de alcanzar. Nuestro yo -mezquino y casi inexistente- está gritando desaforado y atrapado en su existencia fragmentaria, limitada, fantasmática.

El occidental está entrenado para congelar su mente dentro de una férrea lógica interna de poseer antes que de ser o actuar, y la sociedad lo filtra para que encaje en sus exigencias de éxito, de buscar la salida por el lado de tener cada vez más y de ser cada vez menos. En este sentido estamos de acuerdo con Karl Marx cuando afirmaba que no era la conciencia del Hombre la que determinaba su sociedad, sino que era ésta la que determinaba a la conciencia, y no nos sentimos capaces de actuar individualmente contra estos condicionamientos públicos, ya que ellos modelan nuestra visión más básica de la realidad.

No vivimos en el mejor de los mundos posibles, como sostendría en su optimismo a ultranza Leibniz, pero tampoco llegamos a afirmar con Schopenhauer que: “La vida es un anhelo opaco y un tormento”… estamos ahí: en la medianía de la existencia, tratando de sobrevivir a nuestra tendencia a relacionarnos con el mundo en un sentido mercantil. Inmersos en la codicia, la inseguridad y el temor, nos llenamos de fantasías acerca de perfecciones que no están pero que introyectamos a nuestros esquemas mentales que nos dicen que ser codicioso, inseguro y timorato está mal.

Y este distorsionar del mundo con nuestras ficciones hace que no estemos nunca en contacto con el mundo sino con los espectros que nos pueblan: estamos rotos y no nos damos cuenta. Estamos fragmentados y esta falta de integridad afecta la verdad en nuestra relación con el otro. Nos hemos caído de la repisa y nos hemos estrellado contra el suelo más duro, pero seguimos pensando que la perfección y la belleza del tener siguen siendo posibles… Hasta que algo o alguien nos pone el espejo de la verdad delante, y ahí comienza la tragedia.

Y generalmente, cuando ese espejo aparece, ya somos mentalmente viejos y muchas veces, también lo somos físicamente. Y esa vejez desnuda ante el espejo de la verdad, trasciende nuestra vida y nos denuncia ante la maquinaria social: todos se dan cuenta de que estamos rotos y de que, como tales, ya no servimos más… a no ser que podamos aplicar en nosotros, con nuestro propio dolor y manos, el Kintsukuroi…

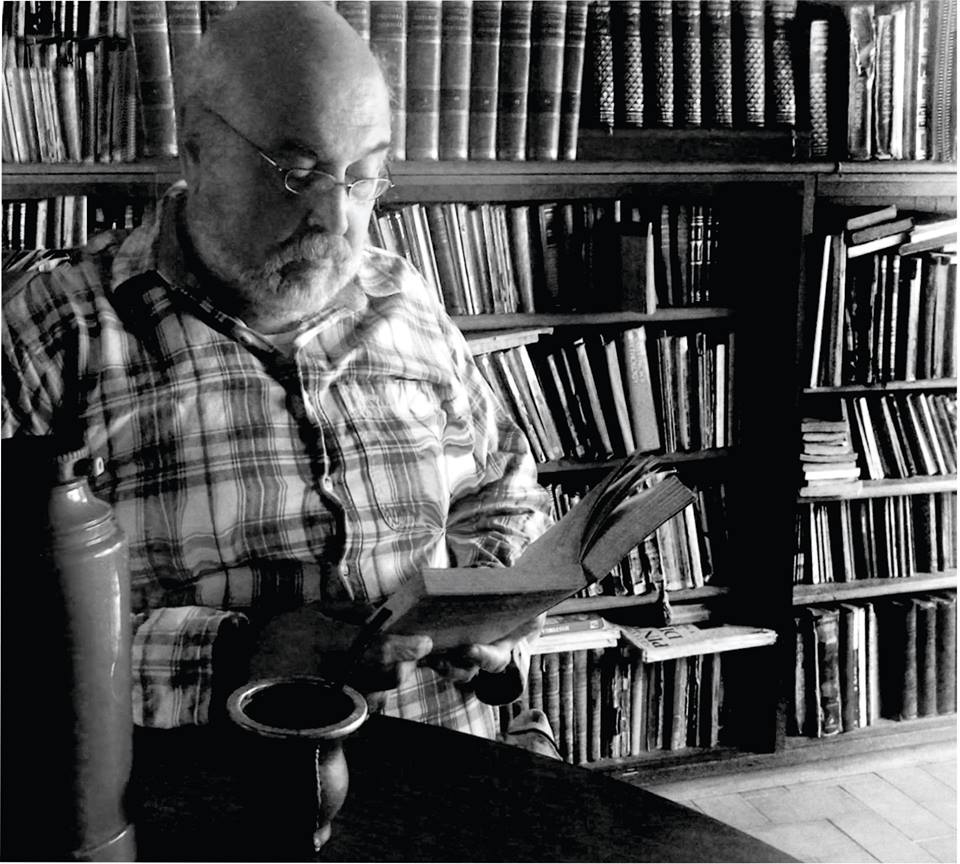

Clint Eastwood en «La mula» (2018)

El “Tata”

El “Tata» había comenzado trasladando dinero de Estados Unidos a México, y después cocaína en sentido contrario, de acuerdo con la información que sobre él había publicado la prensa norteamericana, incluido un perfil que sobre este personaje hizo el The New York Times.

Cuando Sharp comenzó a traficar cocaína para el Cartel de Sinaloa, ya rondaba los 70 años, y durante diez años trasladó importantes cargamentos de droga hacia su país hasta que fue detenido en el 2011. La leyenda oficial dice que él había querido abandonar tan peligroso trabajo, pero que los matones del cártel mexicano se lo hubieron de impedir a punta de amenazas crecientes.

Como sea, su aspecto, su conducta correcta en las rutas (“…Ni una sola multa de tránsito”, se jactaba) así como sus antecedentes de veterano de guerra, jugaron a su favor para alejar las sospechas en su contra. Hasta que una investigación de la DEA (la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos) reveló el importante papel que estaba desempeñando Sharp para la organización de «El Chapo» Guzmán en los Norteamérica, especialmente en la zona de Detroit: sólo a lo largo del 2010 y entre febrero y junio, Sharp había llevado hasta Detroit casi una tonelada de cocaína.

A periodistas y oficiales antinarcóticos los sorprendía menos el volumen de droga traslada que saber que era sólo una sola persona la responsable: el anciano Leo Earl Sharp, un amable horticultor que en 1986 había bautizado con su nombre una nueva especie de lirio por él obtenida, la que se llamó Siolam Leo Sharp.

A partir de la intercepción de llamadas telefónicas, la DEA descubrió la capacidad operativa de aquel hombre que se acercaba ya a sus 80 años. Durante la investigación, a los agentes estadounidense les había llamado la atención sobre todo el apodo que intercambiaban en sus comunicaciones los narcotraficantes mexicanos y locales: El Tata…

Y a él se referían como uno de sus más valiosos activos, a bordo de su camioneta Lincoln negra y cero kilómetro, adquirida con su primer cobro. Acumulada la información suficiente para su detención, en octubre de 2011 la DEA desplegó un operativo con policía estatal a lo largo de la autopista que llevaba a Detroit.

Los agentes identificaron la camioneta de «El Tata» a eso de las 3 de la tarde del 21 de octubre, y así comenzó una discreta persecución a la que se sumaron los vehículos de los agentes de la DEA. Al cabo de unas horas de camino, uno de los patrulleros detuvo a Sharp con el pretexto de una infracción menor. Según la prensa, Sharp se mostró muy ofendido cuando el agente le preguntó si llevaba algún tipo de arma y lo sometió a revisión. Como se negó a que la policía revisara su vehículo, la policía echó mano de los perros detectores de narcóticos que pudieron identificar la carga de droga en su camioneta. En la parte trasera había nada menos que 104 ladrillos de cocaína.

Hasta aquí la historia… y a partir de aquí, Clint Eastwood.

Un fotograma del filme «La mula»

La “Mula”

Esta historia reclamaba una película, y un veterano del cine y de la vida como Clint Eastwood pudo reunir magistralmente la dirección y la interpretación de la misma. Filmada en el 2018, La mula (The Mule) tiene un dejo a testamento de cine y de vida.

Desde la primera escena, el perfil del personaje emerge con facilidad y docilidad: se trataba de un viejo león hervíboro de gran sombrero de paja. Seco por los años, pero todavía con fuerza, hosco al trato, gruñón y desconfiado de las amabilidades y las caricias en el lomo. También en este momento comienza su escueto drama familiar: se está casando la hija mientras él se lucía en una convención de floricultura. Allí, es una flor más: amable, sonriente e inofensivo. Pero éste sería el comienzo del roce entre su ficción autoimpuesta con la irresponsabilidad hacia la vida de su familia y que le arrastraría al desprecio y resentimiento de la hija y al desconcierto de su esposa.

El director y el protagonista se unifican en ese perfil del proamericano hasta la médula, absorbido por el amor a las vastedades de los campos y las distancias en su país continente, al que le agrega toques sutiles de xenofobia y racismo, con la sal de unas pinceladas de humor. Mientras tanto, Eastwood logra transmitir el leve sopor de la ancianidad a su propio filme, que se mueve al ritmo de un viejo… un viejo como Eastwood, dirigiendo a un actor viejo que actúa de viejo y haciendo de la vejez una realidad que se exhibe escandalosamente -como las grietas en el Kintsukuroi- en vez de ocultarla como una vergüenza.

Es un filme crepuscular. Entran en el ocaso de la vida civilizada los despiadados narcotraficantes y el traficante entra en el ocaso de su vida útil en el sistema mercantilista de la sociedad. Las flores tapan y moderan este paisaje final de una vida, mientras Eastwwood se encarga de enrostrale al sistema americano, en esas flores y lejos de lo políticamente correcto, la ficción de realidad que su sociedad vive.

Por eso, Sharp se desvía de sus rutas y visita amigos y va enfrentándose de a poco con el paso del tiempo y con el encono de su hija, mientras confunde a los narcos que no entienden su comportamiento. En paralelo circulan las historias de los investigadores, cada vez más descolocados por el modo en que el misterioso “Tata”, de profesión “mula”, así llamado por narcos y policías, se les escapa tras cada intentona por atrapar y detener esa vía de circulación. Las pesquisas están por fracasar definitivamente cuando una nueva información los moviliza por enésima vez… y última.

Sharp se entera de que su ex esposa está muriendo y pasa con ella sus últimos momentos. Asiste a la muerte… y ahí ve, quizás por primera vez en serio, los pedazos de su vida. Estaba roto. Se había caído de la repisa… y hacía tiempo, pero las fantasías autoimpuestas le fueron disfrazando la realidad de dolor que sufría su familia.

Tras un suspenso suave -como suave es toda la película-, el Tata cae… y dialoga pacíficamente con el oficial que comandó la investigación: “¿Y qué le pasó en la cara?” (estaba todo ensangrentado por una paliza de “enderazamiento”): “Nada -responde el Tata- Sólo me dieron lo que me merecía”. Estaba roto y lo veía claramente: “…fui al funeral de mi ex esposa… y me perdonó… Toda mi familia me perdonó… mi hija y todo el mundo…”. La reunión de los pedazos había comenzado. El Kintsukuroi del Hombre roto, estaba alcanzando sus tintes dorados. “¿Enmendó las cosas con su familia?”, le pregunta el oficial: “Sí. Esa es la cosa -responde el detenido- Jamás olvide usted a su familia. Lo demás es secundario…”.

No vamos a spoilear el final que no tiene, para ser coherente con la suave cadencia armónica de toda la película, nada en especial… sólo señalaremos que es una conclusión que muy bien podría aceptar un budista zen: ser libre en la prisión del cuerpo, de la mente y la sociedad a veces se aprende de joven y a veces se aprende de viejo, y aprenderlo siempre está bien… Aunque es cierto también que hay muchos que no lo aprenden jamás.

También puedes leer:

–La mula, de Clint Eastwood: En la senda del perdedor.

Una escena del largometraje «La mula», de Clint Eastwood

Tráiler:

Horacio Ramírez

Horacio Carlos Ramírez (1956) nació en la ciudad de Bernal, Partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tras terminar sus estudios secundarios comenzó a estudiar Ecología en la Facultad y Museo de Ciencias Naturales de La Plata, pero al cabo de algunos años: “reconocí que estudiaba la vida no por ella, sino por la estética de la vida. Fue una época de duras decisiones, hasta que me encontré con una serie de autores y un antropólogo de la Facultad -el Dr. Héctor Blas Lahitte- que me orientaron hacia un ámbito donde la ciencia instrumental se daba la mano con el pensamiento estético en sus facetas más abstractas y a la vez encantadoras… pero ese entrelazamiento tenía un precio, que era reencausarlo todo de nuevo… y así comencé a estudiar por mi cuenta estética, antropología y simbología, cine, poética. Todo conducía a todas partes, todo se abría a una red de conocimientos que se transformaban en saberes que se autopromovían y autojustificaban”.

“La religión -el mal llamado ‘mormonismo’- terminó de darle un cierre espiritual al asunto que encajaba con una perfección que ya me resultaba sin retorno… La práctica de la pintura -realicé varias exposiciones colectivas e individuales- me terminaron arrojando a las playas de la poesía. Hoy escribo poesía y teorizo sobre poesía, tanto occidental como en el ámbito del haiku japonés. Doy charlas sobre la simbólica humana y aspectos diversos de la estética en general y de estética de la vida, donde trato de mostrar cómo una mosca y un ángel de piedra tienen más elementos en común que mutuas segregaciones, y para ayudar a desentrañar el enredo sin sentido al que se somete a nuestra civilización con una deficiente visión de la ciencia que nos hace entrar en un permanente conflicto ambiental y social… La humana parece ser una especie que, de puro rica y a la vez desorientada, está en permanente conflicto con todo lo que la rodea y consigo misma…”.

“He escrito cuatro libros de poesía, el último con algunos relatos y una serie de reflexiones, y estoy terminando dos textos que quizás algún día vean la luz: uno sobre simbología universal y otro sobre teoría poética…”.

Horacio Ramírez actualmente vive con su familia en la localidad de Reta, también de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tres Arroyos, sobre la costa atlántica (a unos 600 kilómetros de su lugar natal), dando charlas guiadas sobre ecología, epistemología y paseos nocturnos para apreciar el cielo y su sistema de símbolos astrológicos y las historias que le dieron origen en las diferentes tradiciones antiguas.

Este artículo fue escrito para ser publicado exclusivamente por el Diario Cine y Literatura.

Imagen destacada: Clint Eastwood en una escena del filme La mula (2018), de su propia autoría.