En el panorama de la poesía chilena contemporánea, la obra del creador analizado en este texto renueva la tradición vanguardista anglosajona abierta por Ezra Pound, y se funde en la comunión artística con el desencanto latente, y a la vez cosmopolita y local, del eterno Enrique Lihn Carrasco. Pase y lea.

Por Víctor Campos

Publicado el 24.11.2019

«Y sobre todo mirar con inocencia. Como si no pasara nada, lo cual es cierto».

Alejandra Pizarnik

En el año 2016, por la editorial Cuarto Propio, se publica el último libro de poesía del poeta, traductor y académico chileno Marcelo Rioseco (Concepción, 1967) que lleva por título La vida doméstica. Un corpus de setenta y cinco poemas dibujan el cansancio de una enunciación sometida a las señaléticas cotidianas de una individual vivencia inmanente. Si ya en 2323 Stratford Ave. (2012) –su penúltimo poemario- asistíamos a la presencia de una voz batiéndose entre una coloquialidad que reflejaba el conflicto comunicativo que posee la lengua madre ante una tierra extranjera que no la profesa y una revisión íntima sobre la posible existencia de Dios, la supuesta necesidad caprichosa que supone el oficio de escribir poesía hoy y el intento de situar al sujeto en algún plano que garantizara cierta estabilidad, en La vida doméstica nos encontramos con una experiencia que se expande, y cuyo costo implica un mayor grado de desarraigo que será estigma categórico en el hablante.

Coloquial, confesional, conversacional o prosaico, son adjetivos que además de ser similares entre sí, son válidos para caracterizar este trabajo. Ahora bien, no ingresa al campo de la anécdota. Tal vez, poemas como 100% orgánico o Seminario de posgrado podrían parecernos “anecdóticos”, mas no lo son si vislumbramos el vacío que detrás ocultan y están dispuestos a enrostrar. Hay un retrato del cuerpo galvánico y anémico que significa nuestra era y la voz -ante ello- no se insinúa ingenua. Por consiguiente, esta se reduce a transeúnte, testigo, oyente o conductor vehicular, para vivir aquel “baño de multitud” del que nos hablara Charles Baudelaire (1821-1867), mas privado de su goce, es decir, sin la impronta de alegorizar dicha ceremonia, sino más bien como si se tratara de una acción obligatoria: trasladarse de algún punto a cualquier otro por mera necesidad. “El viento es cortante e impide respirar, / pero no se trata de eso, / sino de avanzar, de salir de aquí / eludiendo el invierno y las trampas / esparcidas por todos lados”: la experiencia se encuentra arrojada en una confección mimética, simulando una escritura en el acto.

El hablante admite grandes derrotas de antemano. Batallas que desde un comienzo yacen destinadas al fracaso pariendo infalibles resoluciones. Esto sin duda otorga un palpable abatimiento, semejante sensación a la que puede suceder si nos acercamos a los poemas de Philip Larkin (1922-1985). “Nunca le di a entender que era poeta, / pero ella sabía que yo tenía problemas, / mi métrica no era buena y el pulso me fallaba” o “Mis poemas, en cambio, parecen / arrugadas bolsas de supermercado” son versos que develan una rendición.

Esta última ofrece una clave para ingresar al estilo de La vida doméstica que podría parecernos en un primer momento áspero y llano. El casi nulo uso de figuras retóricas nos hace ver enfrentados a una desnudez abrumadora: accedemos -de forma figurada- al instante de la redacción misma. Desarrollada a la manera de apuntes de diario, insta a pensarla como motivada por una permanente sensación de amnesia, de temor a olvidar. Entonces, la escritura sucedería como respuesta ante la vertiginosidad de una memoria de siglo XXI, frágil y cercana a nosotros. Mas escribir es no olvidar incluso que olvidamos, y aquello la voz lo reconoce: “Escribir para olvidar lo que ya sabemos / y sabemos tantas cosas, / pero no conocemos ninguna de cerca- / no es falta de disciplina, es ausencia de luz”. Luego dirá: “No hables de la memoria / si no tienes nada que recordar (…) Pero esta mañana de febrero / yo he hablado de estas cosas, / y he desatendido todos los consejos”.

Un sujeto sometido a la vorágine de una vida mercantilizada, de una labor académica, de un tiempo que solo le recuerda el deterioro progresivo de su cuerpo. Y observar ese vaciamiento con gafas de duda y escepticismo gesta una irremediable atmósfera de angustia. A veces como salvavidas, a veces como agravante, son la pregunta (ese quizás tan recurrente), la cavilación, el sueño y la imaginación que permitirán articular pausas y refugios en que el individuo descansará por escasos momentos: “me miro al espejo, / paso mi mano por mi mejilla / recién afeitada, suave y húmeda, / profundamente mía / y me pregunto cómo habré de morir, / bajo qué circunstancias / y si será una muerte sin dolor”. Además, sentencia en Café Cantabria: “Termino el café, pago la cuenta y me voy. / Dejo al tigre de mi mente durmiendo / tranquilamente debajo de una mesa, / probablemente ya no piensa en nada, / quizás ya haya desaparecido al igual que yo”. Son palabras elocuentes a lo dicho.

“Me sentía inspirado/ leyendo los poemas de Jorge Teillier / mientras veinte rostros ausentes / me miraban sin comprender”, corresponden a versos del poema nominado El pasado daña a los más jóvenes. Nace una pregunta que podría dejar en evidencia aquel desarraigo que es inalienable a la vivencia figurada a lo largo de este texto: ¿cómo sucedería un larismo sin su aldea de origen, cómo hablar del lugar propio si por consecuencia de su desaparición en el imaginario del sujeto, este se ve obligado a un perpetuo desplazamiento? Solo se escribirán imágenes que en sí misma encierren una posibilidad de morada para una voz huérfana, amputada de toda raíz, que buscará construir el espacio a partir de su aparente impropiedad.

Así, la tragedia de este conjunto de versos yace en que la voz se halla inmediatamente atrapada en el círculo cerrado de una contemporánea rutina, necesitándola a la vez para potenciar el hilo de vida de su poesía. Narrando sus visiones terrestres enunciará: “Ruido, agitación y sudor, / pero, por sobre todo, gente cansada, / agotada, extenuada, caminando, / como hermosas flores manchadas por el smog”, versos que recuerdan a aquel notable haikú de Ezra Pound titulado En una estación de Metro.

Una poética que guardase a su vez un cariz de desarraigo y a la vez de desencanto ante el poder de la escritura tiene sus antecedentes evidentes en la tradición chilena. El más reconocible sería naturalmente Enrique Lihn. Sin embargo, subyacen diferencias: Rioseco no incurre en marcar su inestable condición mediante la forma de la escritura y no pretende dibujar una tensión de los elementos. Como si nada pasara, como si no hubiera nada que esperar, las palabras se mueven dentro de una autopista de la que desconocemos su destino final y que no nos importa conocer por muy predecible que sea. En versos de Rubén Jacob (1939-2010): “Todo está ejecutoriado / Todo está prescrito”.

El alcance con Lihn no es de cariz accidental. El autor, pese a estar unido a él por un desencanto latente, es consciente de la diferencia que los separa. En el poema Quimioterapia el contraste se torna claro: “Me manda sus libros / los cuales son endemoniadamente buenos. / Mis poemas, en cambio, parecen / arrugadas bolsas de supermercado / comparados con esas piezas de joyería europea // Son poemas sobre la muerte y la desesperación (…) Como Enrique Lihn / Xavi aguantará hasta el final (…) Así es Xavi, un boxeador / capaz de escribir poemas duros como diamantes / para que el sol no se apague demasiado pronto”. Establecida entonces la distancia que separa a un Rioseco de un Lihn, constatamos que las sensaciones provocadas por este trabajo se encuentran más allá de la angustia ante lo incierto, si no que ante lo cierto sabemos que ya no habrá paraíso. De allí nace la angustia: frente a la monotonía e inmanencia de la voz y su gris experiencia.

Si continuamos con algunos antecedentes de la tradición, también nos saltarían ciertos poemas de Oscar Hahn, aquellos que miran aquella Norteamérica asediada por el consumismo. La huella de composiciones como Televidente o Sociedad de consumo yace impresa en la construcción de la realidad cotidiana de La vida doméstica. Lugares que sitúan la escritura son Dallas, Cincinnati, New York, Oklahoma y un Chile a la distancia.

El escepticismo a veces adopta el disfraz de la ironía. Pensar, por ejemplo, en el escrito Congreso de poesía que, si recordamos el Canto IV de la Divina Comedia, exactamente aquel momento en que Dante se une como el sexto al círculo de los grandes poetas antiguos (Homero, Horacio, Ovidio, Lucano y su guía Virgilio), descubriremos que Rioseco desenvuelve una maniobra similar, mas con los conspicuos vates de nuestra tradición: “En eso llegó de Rokha con Neruda (…) Entonces Neruda me apuntó con el dedo: / ‘¿Y éste?’ preguntó. / Los tres me miraron sin decir nada. / Huidobro se volvió a encoger de hombros. / ‘Vamos’ dijo Neruda. / Me levanté y me fui con ellos”.

Sobre la ironía mencionada, nos encontramos en los versos de Un cuadro en el camino con una fijación que estaría vinculada a aquellos poemas homoeróticos de Kavafis. Aquí, el hablante dice: “Un adolescente hermoso / cuya piel es blanca e indolente / me mira desde el otro lado de la calle y sonríe”. Mas la fijación es pretexto para que el sujeto enunciador se observe a sí muerto cual espejo: “Es como un cuadro puesto en mi camino”, piensa él / -un hombre al otro lado de la calle, / una lavandería de barrio, un edificio / de apartamentos y una tumba abierta y vacía”.

En fin, un trabajo concebido por un yo encogido de hombros que dice, en su indeterminación: “A veces no hay plan, a veces solo hay desorden” es lo que se nos exhibe en este poemario bautizado con justicia La vida doméstica. Viaje que no compromete algún tipo de clímax o tensión. Como si todo yaciera resuelto a partir la derrota y el poeta, rendido, se limitara a la labor de fotografiar los rutinarios estados de su sobrevivencia. Cruzado con vagas quimeras, con la rememoración de extraños sueños y la recreación artificial de existencias paralelas, el individuo se doblega y grita en silencio. Todo sucede frente a él, sin nada que ya pueda dañarle.

Víctor Campos (Iquique, 1999) es estudiante de segundo año en la carrera de pedagogía en castellano y comunicación con mención en literatura hispanoamericana en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue partícipe en el Taller de Poesía de La Sebastiana, a cargo de los poetas Ismael Gavilán y Sergio Muñoz realizado el año 2018. Actualmente cursa el Diplomado de Poesía Universal de la ya mencionada universidad y es ayudante del proyecto «Poéticas postdictatoriales. Memoria y neoliberalismo en el Cono Sur: Chile y Argentina», dirigido por el doctor Claudio Guerrero.

«La vida doméstica», de Marcelo Rioseco (Editorial Cuarto Propio, 2016)

Víctor Campos

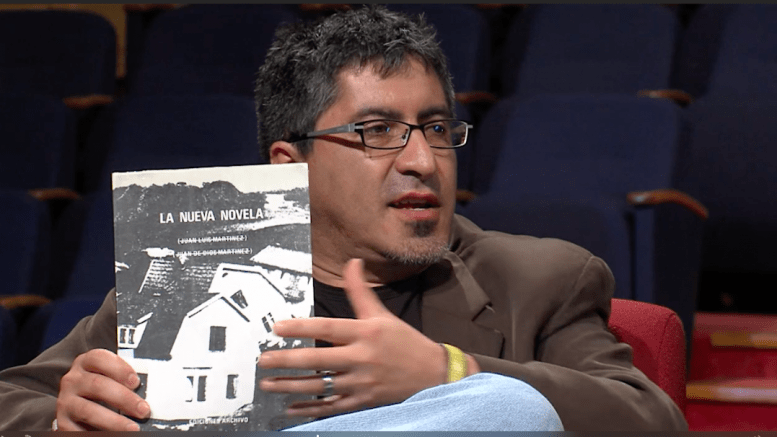

Imagen destacada: El poeta chileno Marcelo Rioseco.