Mientras festeja la obtención del Premio Academia Chilena de la Lengua 2020 por su libro «Viernes santo», el autor nacional dialogó con el Diario «Cine y Literatura» acerca de su quehacer artístico y de la importancia que han tenido su abuelo (Alberto) y su padre (Armando), ambos hacedores del verbo, asimismo, en el desarrollo íntimo tanto de su vida, como de su obra.

Por Fernando Arabuena

Publicado el 20.10.2020

El pasado está adelante de nuestros ojos y el futuro atrás. Es lo que nos enseña la lengua aymara rompiendo con la propensión ideológica de marchar hacia delante.

Y si es así, bastaría mirar hacia delante para ver a Alberto Rubio Riesco recibiendo el Premio Academia 1988 por su obra Trances. Pero lo paradojal es que lo veríamos junto a Rafael Rubio Barrientos, el nieto que lo acompañó aquella tarde, y que hoy, este 2020, acaba de recibir idéntico reconocimiento debido a su último título publicado.

Sin importar hacia donde está el futuro, porque quizá en la poesía el tiempo se conjuga, podemos ver hacia delante y atrás a estas tres generaciones de poetas que vuelven como las olas, dos de ellos merecedores del importante reconocimiento que otorga la Academia Chilena de la Lengua.

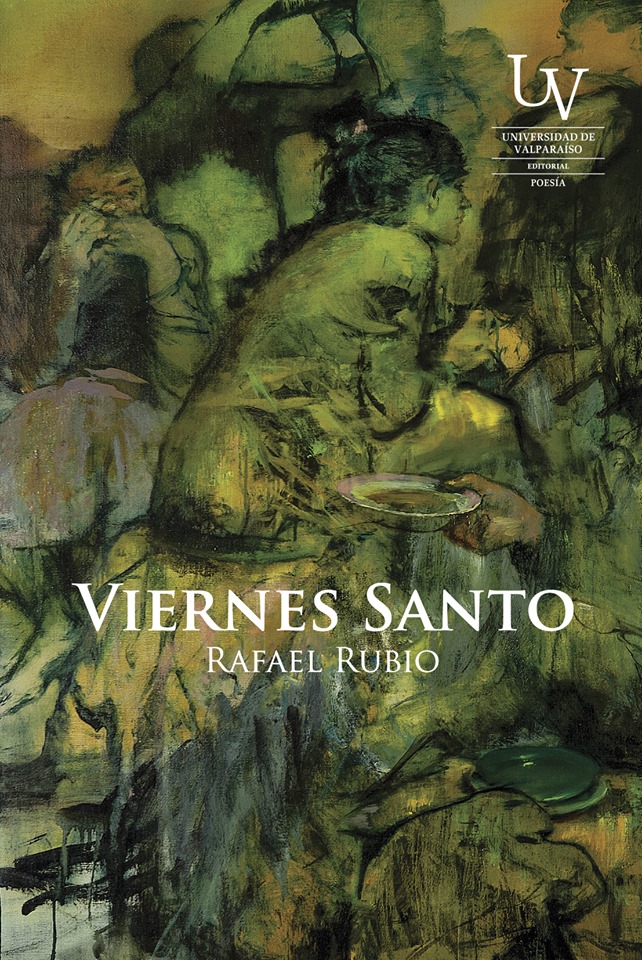

Viernes santo (Ediciones Universidad de Valparaíso, 2019), el libro de Rafael Rubio merecedor del Premio Academia 2020, sin duda lleva en lo más profundo aquella herencia poética y la cual este importante galardón destaca en la fundamentación de su entrega.

Es por eso que miraremos hacia cualquier dirección en donde se encube el agitar del tiempo.

«La poesía es mi vida, no es un género literario»

—Rafael, cuando ayer acompañaste a tu abuelo a recibir el premio que recibiste hoy, ¿qué sentiste y sientes?

—Emoción. La sensación —tal vez vana— de dar cumplimiento a una invitación, que me formuló mi abuelo en una carta que me enviara cuando yo era un adolescente aun, como respuesta a un poema mío que ingenuamente le mostré, tal vez mi primer poema propiamente tal.

Bueno, más que una invitación era un mandato, que yo recibí con cierto estupor, pero que después con el tiempo creí entender en toda su amplitud: ‘A trabajar, nieto, a trabajar!’. Me puse a trabajar, y es lo que he hecho, trabajar, no solo en mi escritura, sino por sobre todo en mi vida. No estoy seguro de haber hecho un buen trabajo, pero independientemente de los resultados, ¿qué son los resultados cuando se habla de la vida?, el trabajo ha sido mi norte y mi sur, mi este y mi oeste.

La poesía es un trabajo, de eso no me cabe duda alguna. Un aprendizaje permanente, hecho de sucesivos fracasos, y donde el mal llamado «triunfo» —si lo hubiere— no es más que un gran error del que también puede sacarse lecciones. No hay, en definitiva, fracaso ni triunfo en poesía: lo que hay es aprendizaje, un aprendizaje emocionado y sonoro, que no se limita al reducido ámbito de la escritura, sino que se extiende hacia la totalidad de la vida entendida como un trabajo.

Este premio es un segundo, en el que me reencuentro gozosamente con mi abuelo, y con mi padre, que fueron y son quienes me dieron las herramientas para realizar esta labor, que me tocó ejercer, y que por el momento no pienso abandonar, por mas seductora que resulte a ratos la idea de la cesantía.

La poesía es mi vida, no es un género literario, ni una forma de hacer literatura, sino una empresa vital, y un método que consiste más o menos en vivir con el máximo de intensidad posible: vida cargada al máximo de sentido. Desde ese punto de vista, poesía no es únicamente lo que hace el poeta, sino lo que hace en definitiva, quien ama la vida hasta las ultimas y postreras consecuencias.

—De todo aquello, háblanos qué buscas y cuándo es poesía.

—Hay que lograr que la idea no preceda al verso, que no se traduzca un pensamiento en verso, sino que idea y música, pensamiento y canto nazcan al unísono, como en un acto amoroso de alumbramiento súbito. Cuando la idea y la música son indiscernibles es cuando se logra el milagro, cuando el canto piensa, como el vuelo se logra cuando las alas se mueven al mismo tiempo. Si no es así, no se vuela y el canto cae. Y muere.

Lo que busco es el encuentro milagroso entre la vida y la palabra. La poesía surge del encuentro entre la mano y la guitarra, como la música. Cada cuerda es una dimensión distinta del poema: ritmo, idea, imagen, experiencia, emoción. Cuando se tocan todas las cuerdas de una vez, se produce un sonido que es la poesía. Se produce el milagro, el acuerdo. Cuerda, acuerdo, poesía. La poesía es vivir.

Alberto Rubio Riesco

«Mi abuelo siempre vivió en la poesía»

—Miremos hacia adelante y veamos a Alberto Rubio. Háblanos de su poesía.

—Si miro hacia adelante, es decir hacia un futuro que es un pasado purificado por el tiempo, me veo a mi mismo, de niño, conversando con mi abuelo. «No escribas nunca de lo que no has visto con tus propios ojos». Esa lección no la olvidé nunca, no la he olvidado nunca y no la olvidaré jamás. La poesía es hija de la experiencia, no de la lectura, mientras esa lectura no se haya transformado en experiencia vivida. Es decir, en urgencia.

Mi abuelo me enseñó muchas cosas, muchas de ellas, afloraban en nuestras conversaciones cotidianas. Otras, surgían de mi propia lectura de sus versos, que desde un primer momento, me cautivaron con un magnetismo amoroso y filial. Me sedujo su particular manera de dar cuenta de su relación con el paisaje, tan propia suya, que es una mezcla de voluntad y sentimiento panteísta y de piedad hacia las cosas. Su lenguaje. Esa voluntad de transfigurar la realidad, a través de alteraciones de la palabra para captar la huella humana en las cosas de la tierra.

Me gustaba por sobre todo, su visión rítmica, sonora, de la realidad y la traducción de ese ritmo en palabras, como si la poesía fuese, tal vez, una gozosa y dolorosa onomatopeya de las cosas y las viejas y esenciales emociones humanas.

La greda vasija, su primer libro, me pareció siempre de una frescura admirable, prístina y verdadera; como todo lo que nace del contacto real con la vida, no mediada por teorías preestablecidas, por prejuicios.

La poesía de mi abuelo, junto con la de Jorge Teillier son las que más me conmueven entre las propuestas poéticas de la llamada Generación del 50. Siempre vi a mi abuelo trabajando, escribiendo, leyendo en voz alta lo que escribía. Pero también lo recuerdo laborando en el huerto, en el campo, sacando paltas, miel de las colmenas, cuidando los árboles, ordeñando la dulce y vieja vaca Filomena, pastoreando las nubes. Siempre vivió en la poesía, sin teorizar, simplemente viviendo, sencillamente solo frente a todo, y cosechando los frutos de esa soledad sonora, fértil, generosa, de la que yo soy nieto y heredero inmerecido.

—Lleva la vista hacia donde quieras, y háblanos de la poesía y de tu padre, Armando Rubio Huidobro.

—Cuando mi abuela murió, hará unos diez años atrás, al poco tiempo llegó a mi casa una gran caja llena de libros y papeles. «Eran de tu padre», me dijeron. Y yo me rompí, lloré, me limité a abrazar la caja, como si abrazara filialmente, a mi padre, muerto a una edad inconcebible, y a quien admiré siempre, y quise y quiero más que a dios y a mi prójimo y a mi lejano.

Esa caja contenía un valioso material, en el que comencé a trabajar con ahínco. Finalmente, lo publiqué como parte de su poesía completa. Fue parte de la valiosa herencia que me dejó mi padre, que junto con mi abuelo, me enseñó absolutamente todo lo que sé del oficio.

Los poemas de su único libro «Ciudadano» me habían conmovido siempre, pero no había logrado comulgar con ellos como sí lo hice a partir de ese encuentro con la caja que contenía su vida. Cuando escribo, siento que él está ahí, mirándome.

Y yo lo miro como si mirara a un hijo que perdí para volver a encontrarlo, una y otra vez, para volver a perderlo, ¿para siempre?

Mi padre era un poeta en estado químicamente puro. Y fue un poeta puro, en el sentido de incontaminado, prístino, auténtico. La soledad fue, tal vez, su tema más recurrente. La soledad de la pureza, la más desolada de todas.

«Mi poesía es un simulacro de algo que he deseado vivir, pero que me ha sido negado: el amor»

—Volvamos al instante, y háblanos de un poema de Viernes santo.

—El mar o el delirio de los náufragos es, en primera instancia, un poema que surge de unos de mis encuentros más profundos y felices con e mar. Lo escribí en Maitencillo, si mal no recuerdo, en la playa, al anochecer. Lo escribí de golpe y porrazo, como arrobado por ese mar que creí ver, realmente, como por primera vez.

Después pasé varios días trabajando en el poema, y se me fue alargando. Es uno de los pocos poemas extensos que he escrito y considero, con reservas, que es el mejor poema del libro. En el fondo, habla del tiempo y de la muerte y de la enorme soledad humana, esa que se experimenta en la contemplación de lo que nos sobrepasa, y que nos comunica con el creador.

Usé un verso libre fraudulento. Es decir, versos medidos, pero cortados de tal forma que parecen versículos de largo aliento, sin métrica. Pero nunca he podido escribir sin métrica. Lo que hice fue una ilusión de verso libre, un simulacro. Tal vez toda mi poesía sea eso: un simulacro de algo que he deseado vivir, pero que me ha sido negado, sistemáticamente, el amor.

—Rafael, ¿y el tiempo?

—Claramente no comulgo con una percepción lineal del tiempo, tal y como es entendido comúnmente. Para Heráclito, como en el fondo, también, para Jorge Manrique, el tiempo es un río, que no cesa de fluir, de cambiar, de desplazarse y que es el mismo, y nunca es el mismo, incesantemente.

Para mí, el tiempo es el mar, un mar hecho de muchos ríos, un animal que se mueve sin tregua, donde las olas son la vida que se levanta y muere y vuelve a levantarse, para caer, una vez, más, sobre la arena. La vida que no se está quieta. Eso es el tiempo para mi, y allí no hay pasado ni presente ni futuro, sino un solo movimiento sin término, que es el hombre mismo, y donde las aguas se confunden, se funden y se mezclan en un ímpetu de sal indiscernible.

Energía y ritmo, voluntad y danza, eso es el mar, y el tiempo para mí. Lo que ocurrió está aconteciendo ahora y volverá a acontecer, como recuerdo, materia y voluntad de lo que aún no ha sucedido. Si el tiempo es pasado, presente y futuro, si el tiempo es dirección, entonces para mi no existe el tiempo. Lo que existe es el ritmo, que es movimiento y baile, y vuelta y gozo y muerte y vida. Martín Adán, gran poeta peruano escribió: ‘¿Quieres saber quién soy? Vete a mirar el mar!’.

También puedes leer:

—Viernes santo, de Rafael Rubio: Nunca estarán solos los muertos en mi casa.

***

Fernando Arabuena es escritor y profesor de conceptualización creativa en distintas escuelas de publicidad y universidades del país, así como jurado de diversos certámenes publicitarios.

Ha participado en los talleres del poeta Marcelo Novoa, de autocrítica del poeta Rafael Rubio, y en el taller de lecturas del poeta Marcelo Jarpa Fabres y en el de corrección de estilo del escritor Edmundo Moure.

Es autor de los libros inéditos Jentil Vulgata y El Cristo de los tobillos rotos. También ha sido colaborador en medios digitales literarios y es parte del directorio de la Fundación Juan Luis Martínez.

Fue incluido en la Antología absoluta de la poesía chilena del poeta Rodrigo Verdugo.

«Viernes Santo», de Rafael Rubio (Ediciones Universidad de Valparaíso, 2019)

Fernando Arabuena

Imagen destacada: Universidad de Valparaíso.