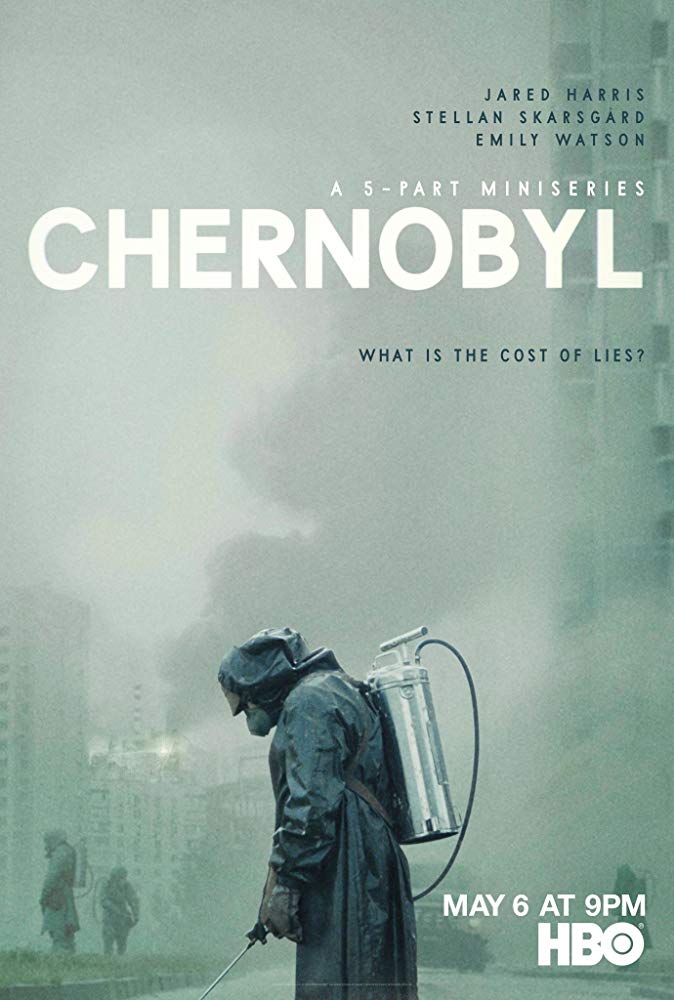

Las resonancias históricas, filosóficas, políticas y artísticas de la notable obra audiovisual en cinco capítulos, debida al realizador estadounidense Craig Mazin —y la cual acaba de estrenarse mundialmente por la señal de televisión pagada HBO— son diseccionadas a «contraplano» por el lente narrativo del poeta y redactor argentino del Diario «Cine y Literatura», desde su refugio y mirador, en el atlántico balneario de Reta.

Por Horacio Ramírez

Publicado el 10.6.2019

Aplastante. Así podríamos sintetizar el efecto que causa en el espectador las imágenes de crudeza, la música ambiental y la atmósfera de muerte de la miniserie Chernobyl (2019) de Craig Mazin, estrenada a principios de mayo de este año y que terminara a principios de junio.

No es un largometraje dividido en cinco partes: tiene un definitivo formato de serial televisiva pero de una calidad nueva, y mejor, respecto de sus antecedentes. Aunque en su fraccionamiento y longitud acerca a la serie a la atmósfera literaria (por tener más tiempo en el análisis de personajes y situaciones que una película tradicional, como en una novela), pero alcanza una dimensión cinematográfica en los demás ámbitos… y logra su efecto deprimente con una eficacia atroz. Es aplastante. Angustiante. Tiene la violencia de la radiación del Uranio-235, que no se ve pero está en cada animal y árbol desechados que hay que exterminar y sepultar bajo cemento en ciudades vacías. Está en los objetos abandonados en las evacuaciones de emergencia y en la miríada de fotografías que aún hoy ilustran, como luctuosas metáforas, los objetos cotidianos de la vida interrumpida. Está en los féretros embutidos en metal y cubiertos de cemento y en los cuerpos destruidos y las malformaciones genéticas.

Todos sabemos, más o menos, lo que pasó a la 1:23:45 de aquella madrugada del 26 de abril de 1.986 en la localidad de “Ajenjo” o Chernobyl en ucraniano. Sabemos que Chernobyl es muerte. Es la Muerte. El yodo-131, el estroncio-90 y el cesio 137 caían desde el cielo sobre las “babushkas” de Chernobyl: las abuelas que se negaron a abandonar el lugar donde habían nacido. Se envenenó la tierra. El agua. La leche. Los animales. Los granos. El veneno radiactivo actuó sobre toda la materia y átomo por átomo eran incorporados, el yodo radiactivo a la tiroides causando tumores; el estroncio, como el calcio, a los huesos y el cesio, análogo al potasio, pasando a la sangre. La radiación comenzó a detectarse -por los vientos del Este- primero en Suecia (que “obligó” a la U.R.S.S. a reconocer el problema), luego en Irlanda y hubo señales de su presencia hasta en el Mediterráneo, en los Estados Unidos y en México. De este modo, HBO sacaba a relucir aquella tragedia como consecuencia de múltiples factores: negligencias operativas y administrativas así como meramente estructurales de la misma central nuclear.

En un memorable último episodio —parejo en calidad a los cuatro anteriores—, se reproduce el juicio a los que habían sido encontrados responsables inmediatos del desastre y allí se explica la dinámica de la explosión -siempre calificada de “imposible”- del núcleo del reactor. Viejos errores de diseño -arrastrados desde la década anterior- no habían sido reconocidos por razones de corrupción y porque —sencillamente— no era posible que la Unión Soviética se equivocara. Que ni Hegel, ni Marx, ni Engels podían haberse equivocado en su esfera común del Logos heroico de las fotos y monumentos. Ni la momia de Lenin, ni Stalin ni ninguno de sus popes en la Tierra podían haberse equivocado.

Pero la Mentira se había convertido en un monstruoso aparato que encerraba un núcleo inevitable de Verdad en su interior que más tarde o más temprano estallaría como un grito al mundo. Lo sentencia uno de los responsables de denunciar la Mentira Estatal como mecanismo de represión de la Verdad Esencial: el personaje del físico nuclear Valeri Legásov (interpretado por Jared Harris) como epílogo: “…la verdad está siempre allí, ya sea que la veamos o no. A la verdad no le importan nuestras necesidades o nuestros deseos. No le importan nuestros gobiernos, nuestras ideologías, nuestras religiones. Se quedará esperando para siempre… y ésta es, al fin, la ganancia de Chernobyl: si antes tenía el costo de la Verdad, ahora sólo pregunto: ¿cuál es el costo de las mentiras?”.

«Chernobyl» (2019), de Craig Mazin

La ceguera voluntaria

Nunca se sabrá cuántos murieron directa o indirectamente a causa de la radiación. Los cálculos son sólo estimativos y rozan los 100.000 —y todavía siguen cayendo—, aunque el número oficial —que todavía no fue modificado— es de sólo 31. Fuera de las fronteras, los números son más claros: hay por lo menos 10 millones de enfermos distribuidos en tres países.

En este mismo sentido, había escrito en una carta George Orwell refiriéndose a su novela 1984: “…con esta ida de los horrores del nacionalismo emocional y una tendencia a no creer en la existencia de la verdad objetiva, todos los hechos tienen que encajar con las palabras y las profecías de algún führer infalible. Ya la historia no tiene un sentido: dejó de existir, es decir: no hay tal cosa como una historia de nuestro tiempo, que podría ser universalmente aceptada…”.

Tal como en la novela, no importa la Verdad sino el relato. La vida es aplastada por el peso del Partido y su propaganda. Y ese aplastamiento de la vida, el color y la variedad —el negar el derecho a la igualdad es tan malo como negar el derecho a la diferencia— es lo que agobia visualmente en Chernobyl.

Y las formas grotescas de estupidez burocrática que se fueron agolpando como coágulos de realidad frente a un mundo exterior que seguía adelante con su vida de cambio, hacen crisis tras la explosión en el primer episodio: infinidad de kafkianos subcomités de comités se pasan la pelota entre ellos y el relato sigue fronteras adentro. Imposibilitados de mandar hombres, apelan a un viejo Lunokjod que nunca había viajado a la Luna. Pero no alcanza. Llega, entonces, un robot alemán occidental como gran esperanza para despejar la terraza del mortal grafito que había actuado como moderador neutrónico en el reactor 4.

Una vez dejado en el sitio, literalmente se “fríen” sus circuitos a segundos de empezar a trabajar. ¿La razón? La Unión Soviética había por fin pedido por ayuda a Occidente, pero nunca dijeron la verdad sobre los niveles radiactivos de la zona sino que dieron los guarismos “de la revolución” que, por supuesto, eran muchísimo menores a los reales. Nuevamente —desesperadamente— los burócratas se habían asido al relato. Así, se trajo el costoso aparato aun sabiendo que la maniobra no resultaría.

Se dice que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, pero en verdad, el peor ciego es aquel que no quiere reconocer que es ciego: la “ceguera voluntaria” del periodista Christian Jelen. El ciego que lo encegueció el disparate institucionalizado de un estado omnipresente que había logrado invadir la conciencia del individuo. Borrar la democracia era esencial y así lo leemos al procomunista Raymond Lefevbre: “Una democracia es el reino incierto de una voluntad popular que se despierta cada cuatro años de su letargo, que se sacude bruscamente de su ignorancia normal y a la que unos rectores que se ponen a vociferar a su vez, solicitan su atención aturdida sobre cientos de problemas enormes que enumeran en desorden, en medio de jaleo, peleas y bromas bastas…”.

Es tentadora la visión de la democracia como un desorden, pero lo que no se ve es que tal es el precio que se paga por ser libres. Lo que se ve en Chernobyl es, en cambio, la imagen de un gran cementerio de orden comunista y autoritario que se pone en marcha ante una orden directa que da la Muerte.

En la actualidad, un ex KGB como Vladimir Vladímirovich Putin lidera una de las tres potencias que se reparten el mundo, junto a China y los EE. UU. y generando un escenario casi idéntico al que pronosticara Orwell en el mundo de 1984, con dos potencias —China y Rusia— aliadas contra una tercera: igual que en la novela. Es que, cuando se es libre de ver, se puede ver hasta el futuro. La bandera roja de la revolución expansionista soviética ha sido reemplazada por la expansionista bandera tricolor de los zares, desde antes aún de Iván el Terrible… Han perdido territorio pero están dispuestos a recuperarlo: el Oso Ruso se ha tomado un respiro tras Chernobyl y ya han recuperado Crimea y Sebastopol: el engendro sigue vivo más allá de la ideología de turno.

Una escena de «Chernobyl»

Tarkovski, “Stalker” y Orwell

Cuando se es libre de ver, es posible ver hasta el futuro, dijimos, y Orwell denunció a la Mentira como un mecanismo de manipulación de la realidad, pero que durará hasta que la Verdad reclame lo suyo. Por las buenas o por las malas. Pero hubo un director de cine, nacido en el seno de la Unión Soviética y de la que tuvo que huir, que también vio más allá del tiempo pero asimismo —y sin saberlo— de la piel de los hechos. Ya habían llamado la atención las imágenes de la ciudad abandonada de Prypiat y su acercamiento visual a aquellas imágenes de “la Zona” del filme Stalker de Andrei Tarkovski, de 1979.

Cuando comienzan las evacuaciones, un perro doméstico sigue a la carrera a uno de los ómnibus. ¿Era aquel perro, el perro que vuelve de la Zona con el “stalker” de Tarkovski? Es tentador pensarlo así, como un acuerdo mágico entre dos obras de arte que no se conocieron del todo. La exclusión. Los camiones y vehículos de guerra abandonados entre pastizales. La basura de lo vivo entre ruinas odiadas. Las fuerzas militares rodeando la zona de exclusión. Todo, distorsionado como en un sueño, recuerda el paseo del “stalker” y sus dos acompañantes por la Zona.

Allí donde una fuerza extraterrestre o una estupidez demasiado humana se dieron la mano… y donde la siempre víctima de los poderosos -sean los presuntos extraterrestres de Tarkovski o los estúpidos de la U.R.S.S.- es siempre el Hombre común: el que se entrega a la vida con su cuerpo, su alma y su trabajo, para que un montón de burócratas, científicos o petulantes sin alma le quiten todo e intenten vaciarlo de contenido histórico por el simple deseo de poder: “¿Cómo se demuestra el poder de uno sobre el otro, Winston?”. Pregunta el burócrata del Partido, O’Brien, a Winston en 1984: “Haciéndolo sufrir”, responde la víctima. O’Brien se explica: “Exacto. Haciéndole sufrir. Si no, ¿cómo vas a estar seguro de que obedece tu voluntad y no la suya?”.

El poder. Ni siquiera el dinero, porque tienen todo lo que se les antoja explotando al Hombre común con la fuerza del Partido. Poder, mandándolos a la guerra. Poder, llenándolos de vodka y monótona igualdad. Poder para sumirlos en sus propias idioteces llenando hasta el borde la copa de trasnochada y mohosa ideología. Poder: “…para que se les pague por cada movimiento del alma”, como sentencia el “stalker” de regreso a su hogar.

Chernobyl es un viaje por las entrañas de un poder descompuesto desde el inicio de la revolución. Un cartel a medio caer en un galpón ya abandonado, reza: “Por la Felicidad de toda la Humanidad”, como lema revolucionario. A sus pies, tres hombres cargan sus fusiles para matar perros abandonados, llenos de hambre y radiación. En eso terminó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Y Chernobyl aceleró la disolución de esa tullida ilusión comunista mientras el Hombre común e individual quiere tener, aunque sea en medio de las ruinas, un rincón para poder respirar libre de las garras de la Mentira disfrazada de Verdad. El Hombre común —el que vive, trabaja y muere— quiere como el sufrido personaje de Stalker de Andrei Tarkovski, sólo eso: un poco de Verdad en el aire para poder respirar libremente por lo menos una vez en su vida.

La actriz Emily Watson en «Chernobyl»

Tráiler:

Horacio Ramírez

Horacio Carlos Ramírez (1956) nació en la ciudad de Bernal, Partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tras terminar sus estudios secundarios comenzó a estudiar Ecología en la Facultad y Museo de Ciencias Naturales de La Plata, pero al cabo de algunos años: “reconocí que estudiaba la vida no por ella, sino por la estética de la vida. Fue una época de duras decisiones, hasta que me encontré con una serie de autores y un antropólogo de la Facultad -el Dr. Héctor Blas Lahitte- que me orientaron hacia un ámbito donde la ciencia instrumental se daba la mano con el pensamiento estético en sus facetas más abstractas y a la vez encantadoras… pero ese entrelazamiento tenía un precio, que era reencausarlo todo de nuevo… y así comencé a estudiar por mi cuenta estética, antropología y simbología, cine, poética. Todo conducía a todas partes, todo se abría a una red de conocimientos que se transformaban en saberes que se autopromovían y autojustificaban”.

“La religión -el mal llamado ‘mormonismo’- terminó de darle un cierre espiritual al asunto que encajaba con una perfección que ya me resultaba sin retorno… La práctica de la pintura -realicé varias exposiciones colectivas e individuales- me terminaron arrojando a las playas de la poesía. Hoy escribo poesía y teorizo sobre poesía, tanto occidental como en el ámbito del haiku japonés. Doy charlas sobre la simbólica humana y aspectos diversos de la estética en general y de estética de la vida, donde trato de mostrar cómo una mosca y un ángel de piedra tienen más elementos en común que mutuas segregaciones, y para ayudar a desentrañar el enredo sin sentido al que se somete a nuestra civilización con una deficiente visión de la ciencia que nos hace entrar en un permanente conflicto ambiental y social… La humana parece ser una especie que, de puro rica y a la vez desorientada, está en permanente conflicto con todo lo que la rodea y consigo misma…”.

“He escrito cuatro libros de poesía, el último con algunos relatos y una serie de reflexiones, y estoy terminando dos textos que quizás algún día vean la luz: uno sobre simbología universal y otro sobre teoría poética…”.

Horacio Ramírez actualmente vive con su familia en la localidad de Reta, también de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tres Arroyos, sobre la costa atlántica (a unos 600 kilómetros de su lugar natal), dando charlas guiadas sobre ecología, epistemología y paseos nocturnos para apreciar el cielo y su sistema de símbolos astrológicos y las historias que le dieron origen en las diferentes tradiciones antiguas.

Este artículo fue escrito para ser publicado exclusivamente por el Diario Cine y Literatura.

Imagen destacada: Un fotograma de la miniserie Chernobyl (2019), del realizador estadounidense Craig Mazin.