Yo acompañaba a mi hija todos los sábados por la mañana a la clase de música y me quedaba leyendo el diario en las Barrancas de Belgrano hasta el momento de ir a buscarla. Al retirarla, el maestro me decía siempre lo mismo, que la chica tenía condiciones pero que era poco disciplinada, y yo lo alentaba: ¡Exíjale maestro, métale para adelante, no se desanime!

Por Alberto Ernesto Feldman

Publicado el 7.10.2018

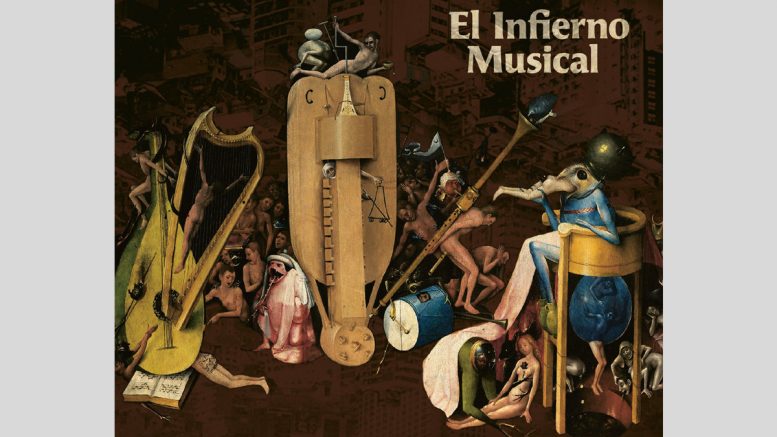

Alejandra Pizarnik describe magistralmente la angustia suya, que es compartida por todos aquellos que, enamorados de la Música, por no resignarnos a ser sólo felices oyentes, nos estrellamos, durante el aprendizaje de un instrumento, cuando no tenemos la paciencia, el tiempo, la edad o el don natural; y en vez de ejecutar la Música, ella termina ejecutándonos. Dice en un fragmento de “Piedra fundamental”, perteneciente al ciclo El infierno musical:

“Yo quería entrar dentro de la Música para tener una Patria… pero la Música se movía, y yo quería tener algo parecido a una estación de trenes, un punto de partida firme y seguro…”.

Lástima que en 1987, todavía yo no conocía a Alejandra Pizarnik.

Reconozco que me equivoqué, fui muy estúpido, pero no hay nada que hacer, ya está hecho. Sólo queda recalcar que fue con la mejor intención y describirlo para que quede constancia en la historia familiar.

Había imaginado para mi hija un futuro en la Música, que era lo que más me hubiera gustado para mí mismo, ya que no pasé nunca de ser un simple aficionado, con mucha voluntad pero con muy pocos recursos. Quería que ella tomara la posta.

Así que desde el vientre de su madre, ya estaba sumergida en un torrente musical. En casa se escuchaba toda clase de ritmos de la mañana a la noche; mucho clásico, pero también jazz, bolero, folclore y tango, y, por supuesto, cuando ella nació, las canciones de María Elena Walsh, el Promúsica de Rosario y Pipo Pescador.

A sus ocho años, ingresó a casa un piano con la única condición de ser usado para que jugara con las teclas y los sonidos y pusiera especial cuidado en que no se le cayera la tapa sobre los dedos. En el futuro, y cuando ella lo decidiera, comenzaría estudios serios, pero no solemnes, aprovechando los métodos modernos, que hacen más fácil el aprendizaje que antaño, cuando constituía un verdadero sacrificio algo que debía ser una fiesta. Cuando yo era chico, y respecto a la enseñanza en general, todavía algunos, por suerte pocos, repetían aquella barbaridad de “la letra con sangre entra”.

Un año más tarde, toqué el cielo con las manos cuando Constanza quiso comenzar sus estudios musicales, pero tuve la malhadada idea de averiguar por un profesor en los avisos clasificados de un diario, y así conocí a alguien que se decía especializado en niños, anunciándose como discípulo de Vicente Scaramouche, quien como se sabe, había sido a su vez, maestro de Marta Pirovano, la gran concertista argentina.

¡Claro que había mejores maneras de contactarse con un maestro de Música!, pero desgraciadamente elegí esa, y deslumbrado por el aviso y por su cercanía, ya que su casa quedaba a pocas cuadras de la nuestra, cerré trato.

Consideré ingenuamente como un feliz augurio que el profesor, un hombre de unos cincuenta años, muy atildado y de amable trato, se apellidara Conzi, igual que llamábamos a nuestra Constanza, quien comenzó sus clases con mucho entusiasmo.

A las pocas semanas, hubo una audición en la casa del profesor, dada por dos alumnos adelantados. Me llamó la atención la falta de expresión en sus rostros y en sus ejecuciones.

Un chico de unos trece años tocó completa la sonata “Apassionata” y el otro, de no más de diez, un preludio de Rachmaninof, claramente obras que los excedían; las notas eran esas, pero sonaban como tocadas por zombies y escapadas de un piano sumergido un metro bajo el agua.

Debía haber prestado más atención a esa señal, pero no lo hice.

Yo acompañaba a mi hija todos los sábados por la mañana a la clase y me quedaba leyendo el diario en las Barrancas de Belgrano hasta el momento de ir a buscarla. Al retirarla, el maestro me decía siempre lo mismo, que la chica tenía condiciones pero era poco disciplinada, y yo lo alentaba: ¡Exíjale maestro, métale para adelante, no se desanime!

La que se desanimaba era la alumna. Algunos sábados se arrastraba y se estremecía a medida que se acercaba a su clase de piano, y yo, ciego, seguía alentando a su profesor -¡No le afloje, maestro!…

En la misma época, Constanza comenzó a subir mucho de peso, lo que no era de extrañar, porque comía a toda hora y cualquier cosa, principalmente golosinas y harinas. Su cuerpito y su cara de nena de nueve años, se fueron transformando rápidamente a lo largo de tres o cuatro meses, cuando casi duplicó su peso.

Su personalidad alegre y desenvuelta, fue cambiando junto con el volumen de su cuerpo; volvía de la escuela muy angustiada por las burlas de sus compañeros; mi esposa y yo tomamos conciencia de la gravedad del caso al encontrar en sus cajones y estantes, cantidad de envolturas de tortas, facturas, galletitas y golosinas que ingería a escondidas. Pensando en un desorden hormonal, decidimos por fin consultar a un especialista.

Pero cuando llegamos al médico, ya teníamos gran parte del diagnóstico resuelto, porque el sábado anterior a la consulta, al llegar a la casa del profesor de piano, Constanza se negó a tocar el timbre e impidió que yo lo hiciera, y ante mi sorpresa, se sacó el abrigo, se arremangó la blusa hasta los hombros y me mostró lo que había celosamente ocultado a sus padres durante varios meses: los numerosos hematomas y escoriaciones en la piel, recuerdos grabados de los pellizcos recibidos cada vez que se equivocaba.

Ahora entendimos porque siempre se cubría y se negaba a que sus padres la vieran cuando se estaba lavando o vistiendo, creíamos que era un exagerado pudor infantil. Hecho una furia, hice que me esperara en la puerta y subí a interpelar al sádico personaje, quien con la mayor cara de inocencia me dijo: -Así nos enseñaba nuestro maestro… ¡y mire adonde llegó Martita Pirovano!…

Enmudecí. Cuando recuperé el habla, lo insulté y salí asqueado.

Así fue el ingreso de Constanza a la Música. Por mi estupidez, entró por la puerta del «infierno musical».

La poeta argentina Alejandra Pizarnik

Alberto Ernesto Feldman nació en Buenos Aires, en 1941, y abandonó estudios de medicina cuando cursaba cuarto año y a partir de allí se desempeñó como chofer en el transporte de pasajeros y de carga. En el año 2006, al jubilarse, tomó clases de clarinete y por sugerencia de su esposa y de su hija, quizás cansadas de escucharlo, se anotó en un taller literario municipal, lo que a los 65 años le abrió las puertas del quehacer literario. Escribe cuentos cortos y relatos, algunos de ellos han sido premiados o mencionados en la Capital y en las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Mendoza, Misiones, Chaco y Santa Fe. Intervino en las antologías El diálogo nos amontona de Editorial Dunken, y en la editada por el Centro Vasco Francés , ambas en Buenos Aires; Cada loco con su tema, Gula, e Ira editadas en México por el Grupo Editorial BENMA, y en España, participó en Escenarios editada por la Asociación Española de Neuropsiquiatría en 2013, y en las antologías Facer Españas editadas en 2014 y 2016 por la Editorial Orola, de Madrid. A comienzos de 2013, ha editado por primera vez en forma individual, un volumen de cuentos y relatos titulado Castillos reales, castillos mentales; a principios de 2014 su segundo trabajo: Tango final en Saavedra y otros 36 cuentos y relatos, en febrero de 2015 su tercer volumen, Un caballito en el rincón y otros 33 cuentos y relatos. A fines de ese mismo año, su cuarta obra, Miss Alice al mediodía, 28 cuentos, relatos + un poquito de teatro. La obra, Tomando café frente al Obelisco y otros 32 cuentos y relatos, en tanto, su quinto volumen, fue editado en agosto de 2016.

Imagen destacada: El Infierno Musical. A Tribute To Alejandra Pizarnik.